BBC纪录片《夜行动物探秘》:黑暗中的“生命狂欢”与人类的“暗夜猎人”

BBC纪录片《夜行动物探秘》(The Dark: Nature’s Nighttime World 2012)全3集,以“人类缺席的黑夜,自然如何苏醒”为核心,跟随生物学家与摄影团队深入中南美洲的幽暗森林、恐怖沼泽,用1吨重的“特种器材”(热成像摄像机、红外隐蔽设备、动物跟踪器)揭开夜行动物的“生存之谜”:世界上最危险的生物(如美洲豹、吸血蝙蝠)与最神秘的精灵(鬼面蛛、粉色海豚、夜猴),在黑暗中展开捕食、求偶、抚育后代的“生命狂欢”。影片没有“恐怖猎奇”的刻意渲染,而是用科学视角记录动物的“暗夜适应力”:鬼面蛛在黑暗中“撒网”捕猎,夜猴用超声波交流躲避天敌,吸血蝙蝠通过“热感应”找到海狮的血管——这些行为因极少被人类观察,成为自然界“未被书写的篇章”。更动人的是对“暗夜猎人”(摄制团队)的纪实:他们颠倒生物钟,在树冠层忍受蚊虫叮咬,用比人眼精密万倍的设备,为观众打开一扇通往“黑暗奇迹”的窗口。

一、暗夜器材库:人类如何“看见”黑暗?

为破解黑夜的秘密,摄制团队配备了“科技武器库”,每一件设备都是“黑暗中的眼睛”:

热成像摄像机:体温勾勒的“生命轮廓”

即使在伸手不见五指的雨林,热成像仪也能捕捉恒温动物的体温(哺乳动物36-38℃,鸟类40-42℃),在屏幕上形成鲜明的“红色热源”。影片中,它帮助团队在100米外定位美洲豹——其体表温度比环境高15℃,如同黑暗中的“发光幽灵”。而拍摄吸血蝙蝠时,热成像显示它的鼻子温度比身体其他部位高2℃(因鼻腔有热感应受体,能探测猎物血管的热量)。

红外隐蔽摄像机:“不被察觉的偷窥者”

动物无法感知红外光,因此团队可将摄像机伪装成树干、石块,近距离拍摄夜行动物的私密行为。在秘鲁丛林,红外摄像机拍到夜猴妈妈给幼猴“梳毛”,用手指清理幼猴眼角的分泌物——这种“温情瞬间”在白天从未被观察到。而拍摄鬼面蛛时,红外镜头记录下它“织网-等待-撒网”的全过程:蛛丝在红外线下呈现银白色,如同黑暗中展开的“捕鱼陷阱”。

二、夜行动物的“生存绝技”:黑暗中的“演化奇迹”

影片记录多种动物的“暗夜生存策略”,每一种行为都是对“弱光环境”的极致适应:

鬼面蛛的“撒网捕猎术”(第1集)

这种蜘蛛不织圆形网,而是用前肢编织一个“小网袋”,挂在丝线末端。当昆虫飞过,它突然将网向前“撒出”,用粘性蛛丝缠住猎物,再拖回栖息地进食。高速摄影显示,整个过程仅0.02秒,比人类眨眼快10倍——这种“主动出击”的捕猎方式,让它在食物匮乏的夜晚成功率提升至60%。

夜猴的“超声波语言”(第2集)

夜猴是唯一完全夜行的灵长类,它的叫声频率达50千赫兹(人类听力上限20千赫兹),可在茂密森林中传播而不被天敌(如美洲豹)察觉。影片中,两只夜猴通过“超声波对话”确定位置,再合作偷取树懒的食物——这种“秘密通讯”能力,是它们在黑夜中生存的关键。

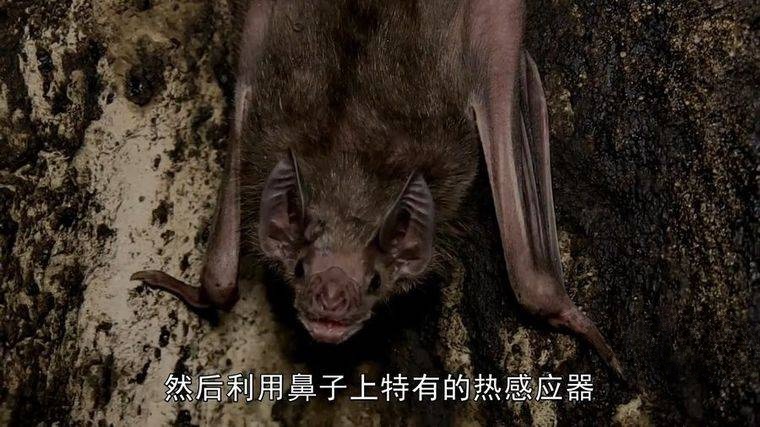

吸血蝙蝠的“精准吸血术”(第3集)

吸血蝙蝠每晚需吸食相当于体重50%的血液,它会用热感应鼻子找到海狮皮肤上的“血管热点”,再用尖锐的门齿切开皮肤,同时分泌抗凝血剂(防止血液凝固)。红外摄像机拍到,它吸血时会用舌头舔舐伤口,每秒钟舔10次,整个过程不惊醒猎物——这种“温柔的残忍”,让它成为黑暗中最成功的“生存者”之一。

三、暗夜猎人:人类的“生物钟颠倒”与“极限挑战”

纪录片没有忽略拍摄背后的艰辛,团队成员的“非人体验”同样令人震撼:

“昼夜颠倒”的生理折磨

为适应动物的活动规律,团队每天白天睡觉(用遮光布模拟黑夜),夜晚工作12小时。生物学家马克在日记中写道:“第3周,我的指甲开始断裂,免疫力下降,每天被蚊子咬200多个包,但当红外相机拍到粉色海豚在月光下跃出水面,一切都值了。”

“树冠层监狱”与“沼泽陷阱”

为拍摄夜猴,摄影师索菲在20米高的树冠层搭建平台,连续5晚保持坐姿等待。雨林中的蚊子“像乌云一样密集”,她的防护服被咬穿,手臂肿得像“面包”。而在亚马逊沼泽拍摄凯门鳄时,向导的皮划艇被水下树根划破,团队在齐腰深的泥水中跋涉2小时才回到营地,“每走一步都担心踩到森蚺”。

结语:黑暗不是“终点”,而是“另一个世界”

当镜头最后定格在黎明时分,夜行动物纷纷隐入巢穴,而摄制团队在晨曦中疲惫地微笑——他们用1吨设备和6个月的煎熬,证明黑暗不是“没有活力的虚空”,而是充满生命律动的“平行宇宙”。正如旁白所说:“对人类而言,黑夜意味着危险;但对这些动物,黑夜是它们的舞台,是演化赋予的‘生存特权’。” 《夜行动物探秘》最终不仅是对动物的纪实,更是对人类的提醒:地球30%的生命在夜间活动,而我们对它们的了解,才刚刚开始。