BBC纪录片《神奇的青蛙》(Fabulous Frogs / Attenborough’s Fabulous Frogs):无尾目家族的进化传奇

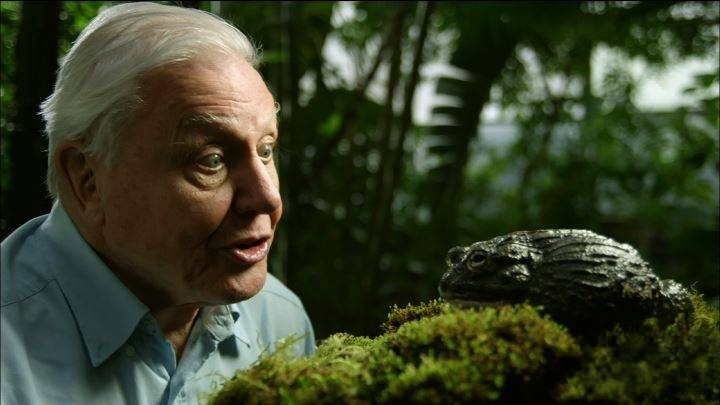

一、爱登堡的“青蛙情缘”:从童年玩伴到自然导师

作为大卫·爱登堡爵士(Sir David Attenborough)幼年饲养的第一批动物,青蛙在他心中始终占据特殊位置。在这部《BBC自然世界》系列作品中,90岁的爱登堡以“老友重逢”的温情视角,带领观众探索全球5000多种无尾目动物(青蛙与蟾蜍)的奇妙世界。他手持放大镜蹲在热带雨林地面,像孩子般观察红眼树蛙产卵——雌蛙将40枚胶质卵块产在池塘上方的叶片上,孵化后的蝌蚪如“小雨点”落入水中;在南美洲的的喀喀湖,他用探针轻轻触碰水囊蛙褶皱的皮肤,解释这种“世界上最水生的青蛙”如何通过增大表面积,在3800米高海拔的缺氧湖底呼吸。

爱登堡的解说充满个人情感:“我小时候养的青蛙逃跑了,妈妈说‘它回到了属于自己的池塘’——现在我知道,它可能去了热带雨林,或者沙漠,甚至地下。青蛙教会我的第一件事,就是‘生命的适应力远比我们想象的强大’。”

二、极端环境的“生存大师”:从沙漠储水到地下滑翔

纪录片聚焦青蛙在“最不适宜生存之地”的逆袭:

储水蛙的“膀胱水库”:澳大利亚储水蛙在干旱季节钻入地下,膀胱可储存相当于体重130%的水,当地原住民会轻轻挤压它释放水分解渴,之后将其送回巢穴——这种“生物饮水机”关系已持续数千年;

墨西哥穴居蟾蜍的“独立进化”:这种圆胖的蟾蜍在进化树上独立分支1.9亿年,比果蝠与袋鼠的亲缘关系更远。它几乎一生待在地下,靠白蚁为食,暴雨时才爬出洞穴,伸展带蹼的脚掌和体侧扁平皮肤,在树木间完成15米“可控滑行”(虽非飞行,却堪称“蛙类滑翔机”);

的的喀喀湖蛙的“皮肤呼吸术”:为适应高海拔缺氧,它进化出松垮褶皱的皮肤,表面积是普通青蛙的3倍,能直接从水中吸收氧气,成为“湖底深处的活化石”。

三、骨骼与行为的“进化密码”:跳跃冠军的身体机密

青蛙成为“成功进化的脊椎动物”,关键在于独特的骨架结构:

头骨轻量化:为平衡“大头”与跳跃需求,青蛙头骨高度精致,重量仅占体重的5%,避免“头重脚轻”;

尾杆骨的刚性:椎骨最后部分融合成“尾杆骨”(蛙类特有结构),为脊柱提供额外刚性,使跳跃更高效——普通青蛙可跳自身长度的20倍,相当于人类跳过篮球场;

“无耳却能听”的奇迹:加德纳氏塞舌尔蛙体长仅11毫米,没有耳膜和中耳,却通过嘴里的内耳组织接收声音。当雄蛙鸣叫时,声波通过颌骨传导至内耳,这种“口腔收音”能力让生物学家惊叹:“它们用嘴巴‘听’世界,打破了我们对听觉的认知。”

四、从“常见”到“古怪”:重新认识身边的“活化石”

影片打破“青蛙只是‘普通两栖动物’”的印象,展现“怪咖家族”:

龟蛙的“掘土人生”:外形像小乌龟,前肢粗壮如铲子,可在地下挖掘白蚁巢,幼蛙直接从卵中孵化(无需蝌蚪阶段),堪称“蛙类中的鼹鼠”;

箭毒蛙的“色彩警告”:中南美洲的蓝色毒标蛙皮肤分泌致命毒素,一只蛙的毒液可杀死10个成年人,而当地原住民会用其涂抹箭头捕猎;

紫蛙的“活化石身份”:生活在印度西高止山,从白垩纪时期存活至今,每年雨季仅现身两周繁殖,其余时间躲在地下,外形如“紫色香肠”,是“自然界的时间胶囊”。

五、比《地球脉动》更聚焦:适合自然爱好者的“蛙类图鉴”

作为《BBC自然世界》的500+期作品之一,影片延续“小而美”的风格,每集聚焦一种青蛙的生存智慧,配合微距摄影和3D骨骼动画,让观众看清“青蛙舌头如何以5米/秒的速度粘住昆虫”“蝌蚪鳃的呼吸机制”。爱登堡强调:“青蛙是生态系统的‘晴雨表’——它们的皮肤透水透气,环境稍有污染就会消失。保护青蛙,就是保护我们自己的水源和空气。”

最终,镜头定格在红眼树蛙的卵块上:一只即将孵化的蝌蚪在卵膜内轻轻扭动,仿佛在向世界挥手。正如爱登堡所说:“这些小小的生命,藏着地球进化的最大秘密——不是征服,而是适应;不是强大,而是柔韧。”

(注:影片为英语中字1080P高清,适合所有自然爱好者,尤其推荐给孩子——它会让你从此蹲在池塘边时,看到的不再是普通青蛙,而是“穿着迷彩服的生存大师”。)