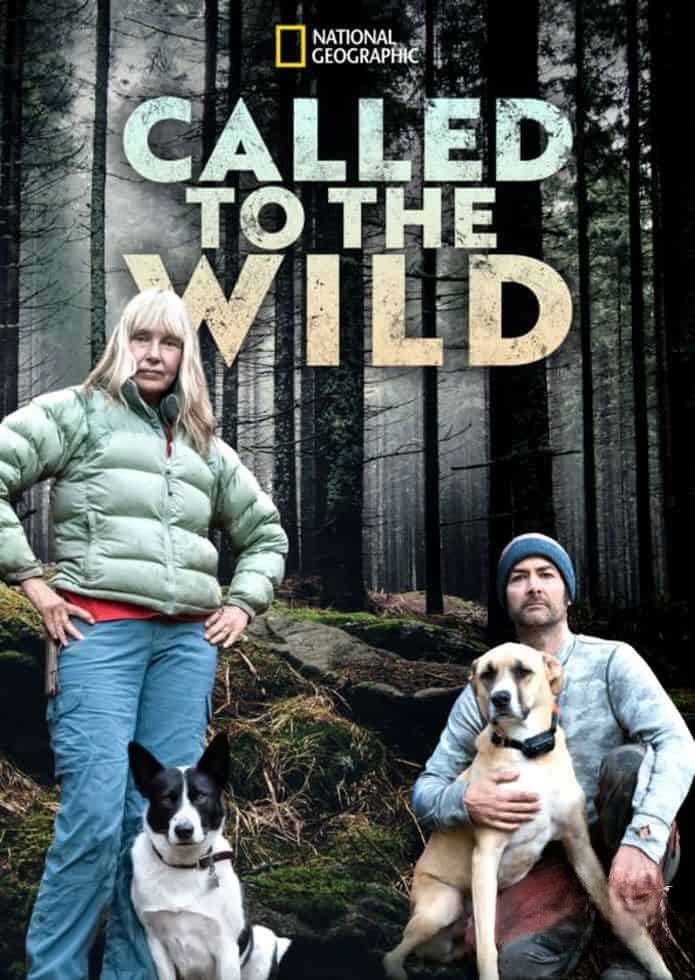

国家地理《野性的呼唤》(Called to the Wild, 2021)全6集:人狗搭档的荒野生存挑战

一、生存专家与犬伙伴:一场“以狗为向导”的极限考验

几个世纪以来,人类饲养狗帮助在各种环境下生存,而这部纪录片将这种“伙伴关系”推向极致:6组不同背景的生存专家(包括前特种部队成员、因纽特猎人后裔、野生动物学家、户外摄影师)与他们的犬类伙伴,被“空投”到美国缅因州的偏远荒野,在没有地图、GPS的情况下,仅依靠背包里的基础工具(打火石、净水片、急救包)和狗的本能,完成10天的生存挑战——目标是找到指定的“终点营地”,途中需穿越原始森林、湍急河流、沼泽湿地和冰川遗迹。

犬伙伴的角色远超“宠物”:拉布拉多寻回犬用嗅觉定位水源,德国牧羊犬通过听觉预警熊和驼鹿的靠近,阿拉斯加雪橇犬凭借雪地生存经验带领主人避开冰裂缝,甚至有边境牧羊犬用“吠叫频率”向主人传递信息(一声代表“发现食物”,两声代表“危险”)。正如因纽特猎人所说:“狗不是工具,是‘会说话的指南针’——它们的鼻子比任何科技都懂荒野。”

二、荒野10日:人狗磨合的“生死瞬间”

每集聚焦一组搭档的“24小时极限生存”,暴露人类的脆弱与狗的智慧:

前特种兵与退役警犬:习惯“命令-执行”模式的特种兵,因警犬“无视指令”而陷入困境——警犬闻到熊的气味后拒绝前进,特种兵强行拖拽导致狗挣脱绳索跑丢。独自在森林中迷路的他,最终靠警犬的“寻主本能”(绕回起点等待)才重新汇合。“在战场上我指挥几百人,在这里却连一条狗都指挥不了——它教会我‘倾听’比‘命令’更重要。”

女摄影师与救援犬:为拍摄悬崖上的鹰巢,摄影师冒险攀爬湿滑岩壁,救援犬在下方用嘴叼住她的背包带,用身体充当“锚点”。

当摄影师失足滑落时,狗死死咬住背包带不放,直到她抓住岩石缝隙。“它的牙齿嵌入我的背包带,牙龈都出血了,却没有松口。那一刻我知道,它把我当成了‘需要保护的幼崽’。”

科学家与雪橇犬:穿越沼泽时,科学家误踩深泥潭,身体迅速下沉。雪橇犬立即卧倒,用身体搭成“浮桥”,让科学家抓住它的项圈,拖拽至岸边。事后检查发现,狗的爪子被尖锐的树根划开多道伤口,却全程没有吠叫一声。

这些故事印证了“狗的本能比人类的经验更可靠”:它们能通过气压变化预判暴雨,通过植物生长方向辨别南北,甚至能在主人失温时用身体蜷缩成“保温毯”。

三、从“征服自然”到“敬畏自然”:生存的真谛

纪录片没有渲染“人定胜天”的爽感,反而强调“顺应自然”的哲学。例如,一组搭档因试图“直线穿越河流”(人类思维:最短路径),导致狗被急流冲走,最终不得不绕行10公里山路;而另一组听从狗的引导,跟随其找到浅滩处的“天然石墩桥”,顺利过河。“人类总以为自己是‘万物之灵’,”野生动物学家感慨,“但在荒野里,狗才是‘原住民’,我们只是‘访客’。”

挑战的终点并非“胜利”,而是“和解”:所有搭档在找到终点营地时,第一件事都是拥抱自己的狗,分享最后一块压缩饼干。奖金(若有)变得不再重要,正如一位参赛者所说:“10天里,我和狗吃同样的食物,睡同样的泥地,它救过我的命,我也为它包扎过伤口——我们已经不是‘搭档’,是‘共生死的兄弟’。”

四、古老羁绊的现代启示:人狗关系的本质

影片结尾,镜头回溯人类驯化狗的历史——从1.5万年前的洞穴壁画(狗帮助人类围猎猛犸象),到现代社会的导盲犬、搜救犬,狗始终是“人类唯一主动驯化的动物”,这种关系的本质是“双向选择”:狗用忠诚换取食物和安全,人类用信任获得陪伴和生存助力。

正如国家地理旁白所说:“在荒野里,我们看到的不是‘人征服狗’,也不是‘狗依赖人’,而是两个物种在亿万年的进化中,早已成为彼此的‘生存镜像’——你救我,我护你,这就是‘野性的呼唤’最原始的意义。”