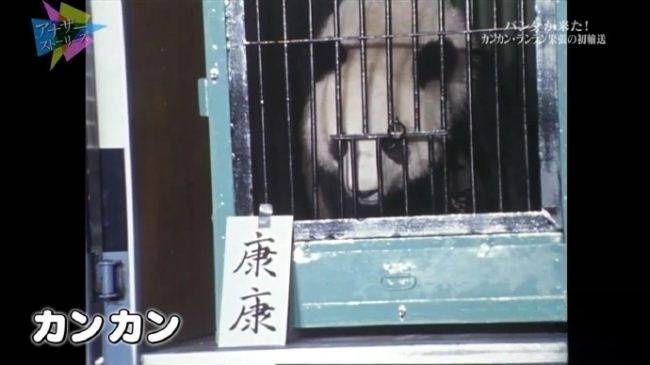

熊猫外交幕后:1972年兰兰与康康的东京“破冰之旅”

1972年10月28日,东京上野动物园外聚集了数百名日本民众,其中包括《窗边的小豆豆》作者黑柳彻子——她特意翘班赶来,在寒夜里等到深夜,只为看一眼从中国远道而来的“国宝”。这一天,是大熊猫“兰兰”和“康康”在日本的首次亮相。NHK纪录片《熊猫日本首次公开 不为人知的大作战》以45年后的视角,回溯了这场改变中日民众情感联结的“熊猫外交”幕后:从运输专机的遮光帘设计,到兽医田边兴记为熊猫买药的“55公斤婴儿”笑话,从黑柳彻子的彻夜守候,到上野街头随处可见的“你好”标语,每一个细节都记录着两国从邦交正常化到民间温情的跨越。这场“不为人知的大作战”,不仅是两只熊猫的旅程,更是两个民族在冷战阴霾下,用柔软的“毛茸茸外交”打破坚冰的见证。

运输惊魂:从伦敦教训到遮光帘战术

1972年9月,中日签署建交《联合声明》,北京动物园的“兰兰”和“康康”被选为赠日“国礼”。负责运输的日本航空公司职员冈崎彬,却在准备阶段陷入焦虑——他刚得知伦敦动物园的大熊猫“姬姬”因媒体闪光灯惊吓去世。“熊猫有多大?食量多少?日本没有任何资料。”冈崎回忆道。为避免悲剧重演,团队做了两项关键决策:给笼子加盖厚遮光帘,隔绝外界视线;协调检疫部门简化通关流程,将原本3小时的手续压缩至30分钟。

10月28日,熊猫专机抵达羽田机场时,2000多名记者早已等候。冈崎下令:“绝对不能打开遮光帘!”当工作人员用毛毯包裹笼子搬运时,一名记者试图偷拍,冈崎立刻用身体挡住镜头:“熊猫的安全比新闻更重要。”这一幕被黑柳彻子看在眼里,她后来在书中写道:“那一刻,我突然明白,熊猫不是展品,是需要被尊重的生命。”

上野动物园的“熊猫适应战”:55公斤婴儿与轮胎秋千

兰兰和康康的到来,让上野动物园陷入“甜蜜的混乱”。兽医田边兴记接到的第一个难题是“吃饭”:北京提供的食谱里有大米、玉米粉,但熊猫一口不吃。田边从日本全国找来30种竹子,终于发现栃木县大田原的竹子最合康康胃口;而兰兰则对富士苹果情有独钟——当时苹果在日本属奢侈品,动物园每天为它准备3个,“相当于给熊猫吃高级蛋糕”。

更惊险的是康康的“感冒事件”。东京下雨后,康康开始流鼻涕,田边不敢声张(怕引发“熊猫病危”恐慌),跑到药店谎称给“2岁孩子”买药。店员问体重,他脱口而出“55公斤”,吓得对方目瞪口呆。最终,中药“葛根汤”治好了康康,这段插曲后来成了动物园的经典笑话。为让好动的康康运动,田边还在笼中挂了轮胎秋千,“它能玩上一整天,游客都说像在看熊猫版‘荡秋千比赛’”。

全民熊猫热:从黑柳彻子到3200万参观者

11月5日正式开园当天,上野动物园涌入5.6万名游客,排队3小时,实际观看时间仅10秒。黑柳彻子幸运地挤到前排,看到兰兰背对着人群睡觉,康康则抱着轮胎玩耍。“它们那么安静,却让整个东京沸腾了。”她后来成为日本熊猫保护协会名誉会长,自称“Pandaist”(熊猫主义者)。

熊猫热迅速席卷日本:街头出现熊猫图案的和服、书包、零食包装;《樱桃小丸子》专门拍了“看熊猫是人生唯一心愿”的剧集;上野动物园次年参观人次达920万,7年间累计3200万,相当于当时日本总人口的1/4。正如纪录片中所说:“兰兰和康康没有说过一句话,却让日本人第一次觉得‘中国’不再遥远——它是熊猫故乡,是友好的邻居。”

45年后的回响:从礼物到羁绊

2016年,纪录片团队回访时,兰兰和康康早已去世,但它们的故事仍在上野延续。动物园为纪念它们,在入口处立起雕像;当年照顾它们的饲养员已白发苍苍,却记得康康喜欢用爪子拍打轮胎的节奏。“熊猫不是政治工具,”黑柳彻子在采访中说,“它们是活着的桥梁,让两国人民看到彼此的善意。”

这场“不为人知的大作战”,最终以最柔软的方式留下了硬实力无法替代的遗产:如今,上野动物园的熊猫仍需排队3小时才能观看,但游客们会自觉保持安静;中日合拍的熊猫纪录片《大熊猫》在两国同步上映;每年有上万日本游客赴中国熊猫基地参观。正如冈崎彬所说:“1972年我们运输的不只是熊猫,是两个民族重新认识彼此的开始。”