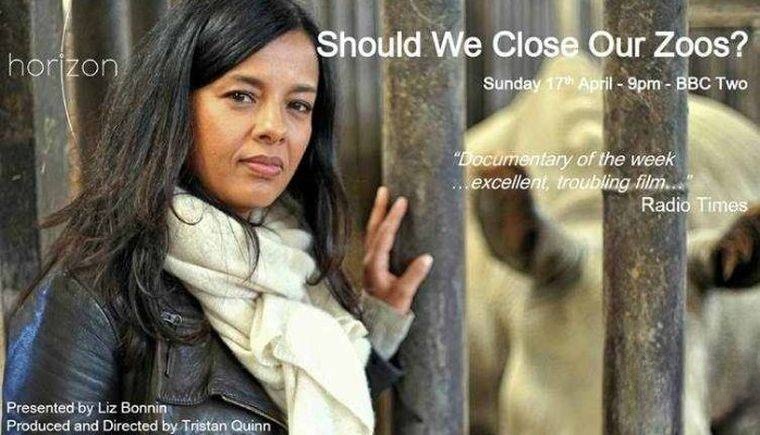

BBC地平线系列《我们该关了动物园吗》(Horizon: Should We Close Our Zoos):一场关于动物园存在意义的终极辩论

一、科学视角下的“动物园之问”

作为BBC《地平线》系列的争议性作品,主持人利兹·博宁(Liz Bonnin)通过最新科学研究,直击动物园的核心矛盾:在动物保护意识觉醒的今天,动物园究竟是“濒危物种的诺亚方舟”,还是“剥夺自由的监狱”? 节目走访全球12家代表性动物园(从伦敦动物园的百年铁笼,到新加坡动物园的“开放式栖息地”),结合动物行为学、神经科学和伦理学研究,抛出三个尖锐问题:

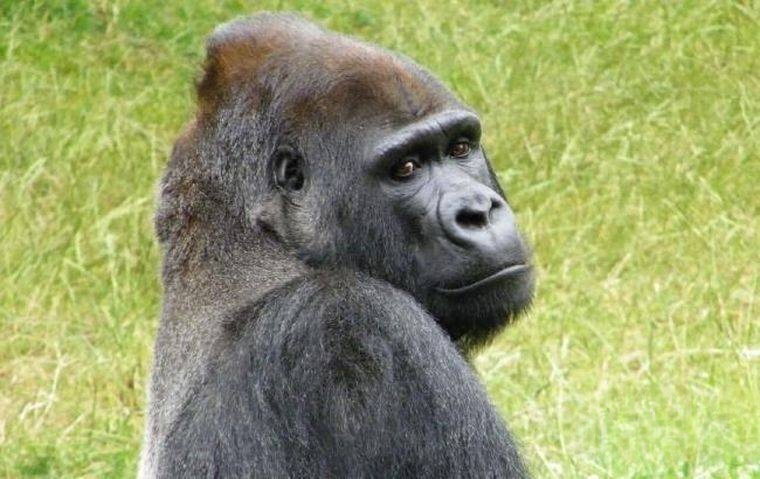

福利困境:圈养动物是否普遍存在“刻板行为”(如大象摇头、老虎踱步)?剑桥大学研究显示,75%的圈养大型猫科动物出现“重复性应激行为”,其皮质醇水平是野生同类的3倍;

保育悖论:动物园的“迁地保护”真能拯救物种吗?数据显示,全球动物园中仅10%的物种参与了“野化放归”项目,多数动物终其一生被关在展区,成为“活标本”;

教育失效:游客在动物园停留的平均时间仅8秒/种动物,真能实现“保护教育”目标?实验表明,70%的儿童离开动物园后,仍认为“狮子就该住在笼子里”。

二、正反方的激烈交锋:从“必要之恶”到“过时产物”

节目邀请动物学家、伦理学家、动物园园长和动物保护者展开辩论:

支持方(动物园园长与保育专家):物种延续:加州圣地亚哥动物园通过人工繁育,将加州神鹫从仅存27只恢复到500只,“没有动物园,这个物种早已灭绝”;

公众连接:肯尼亚内罗毕国家公园让城市儿童首次见到长颈鹿,“只有让人们‘看见’,才会‘关心’,最终‘保护’”;

科学价值:圈养动物为医学研究提供数据(如黑猩猩的艾滋病模型),“没有动物园,我们对动物行为的理解至少倒退50年”。

反对方(动物福利组织与哲学家):自由剥夺:牛津大学伦理学教授指出,“即使动物园提供丰容环境,也无法替代动物对‘领地’和‘自然行为’的需求——老虎需要100平方公里的狩猎范围,而不是100平方米的假山”;

伪善性:多数动物园将90%预算用于“吸引游客的明星物种”(如熊猫、海豚),而非真正濒危的“冷门动物”;

替代方案:VR技术、自然纪录片和野生动物保护区,完全可以替代动物园的“教育功能”,“我们不需要为了‘看’而囚禁生命”。

三、现代动物园的“转型实验”

节目并未全盘否定动物园,而是聚焦“理想动物园”的可能性:

新加坡动物园:取消传统铁笼,用“天然屏障”(如河流、壕沟)模拟动物原生栖息地,红毛猩猩可在树冠层自由移动,游客需仰视观察,“让动物拥有‘不被看见’的权力”;

哥本哈根动物园:因“安乐死健康长颈鹿”引发争议后,公开透明化管理——向游客展示动物的“生老病死全周期”,甚至直播狮子的自然死亡过程,“避免将动物园塑造成‘童话世界’,让公众理解‘死亡也是自然的一部分’”;

红山森林动物园(中国南京):通过“丰容设计”(如为华北豹搭建攀爬树枝、为细尾獴模拟地下洞穴),减少动物刻板行为,同时开展本土动物救助(如放归受伤野猪),“动物园的终极目标应是‘让动物不再需要动物园’”。

四、未完成的答案:人类与自然的“和解之路”

影片结尾没有给出“该关”或“不该关”的结论,而是回归《地平线》系列的核心——引发思考。利兹·博宁在坦桑尼亚的塞伦盖蒂草原总结:“当我看到野生狮子追逐角马,再对比动物园里踱步的狮子,突然意识到:问题不在于‘动物园是否该存在’,而在于‘我们是否愿意为动物改变’——改变展区设计,改变繁育目标,改变‘人类中心主义’的傲慢。”

正如一位动物学家所说:“最好的动物园,应该是‘努力让自己消失的动物园’——当所有物种在野外安全生存,当人类学会与自然保持距离,那时,我们才能真正说‘我们不需要动物园了’。”