纳米布沙漠的生存史诗:狐獴家族的协作传奇

在非洲西南部,纳米布沙漠如一幅赭红色的画卷铺展在大西洋沿岸。这片拥有8000万年历史的古老沙海,以年均不足10毫米的降雨量、昼夜40℃的温差,以及被烈日炙烤得开裂的盐碱地,成为地球上最不适宜生命存活的极端环境之一。然而,就在这片被称为“生命禁区”的土地上,一群体长仅30厘米的小型哺乳动物——狐獴,正以超越体型的智慧与协作,书写着生命的奇迹。

破晓时分的生存仪式

当第一缕阳光刺破黎明的薄雾,纳米布沙漠的沙丘仍残留着昨夜的寒意。一群狐獴从地下迷宫般的洞穴中探出头来,它们直立起娇小的身躯,将腹部裸露的黑色皮肤对准太阳,如同架设了无数微型太阳能板。这独特的“日光浴”行为,是它们对抗沙漠低温的生存智慧——黑色皮肤能快速吸收热量,让冰冷的血液重新流动起来。几分钟后,随着体温回升,家族成员们开始用鼻尖相互蹭触,发出轻柔的“唧唧”声,仿佛在进行一场清晨的动员大会。

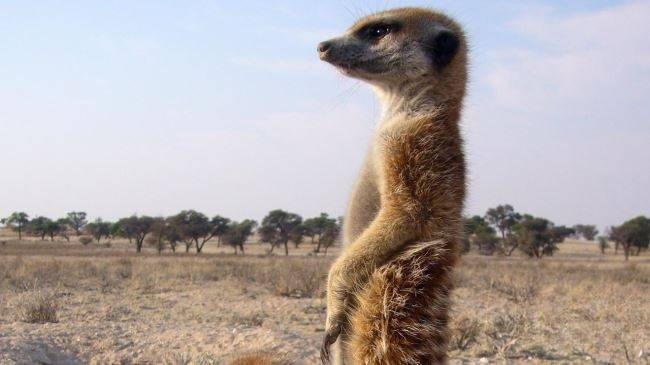

作为高度社会化的动物,狐獴家族的每个成员都有明确分工。体型健壮的雄性负责挖掘新的觅食通道,经验丰富的雌性则带领幼崽熟悉地形,而最警惕的“哨兵”会攀上最高的沙丘,用那双环绕着黑色“太阳镜”的眼睛扫视天空。它们的视力能穿透强光,及时发现盘旋的猛雕或潜行的胡狼——这些天敌的出现,往往意味着家族成员的生死之别。

危机四伏的觅食之旅

沙漠的生存法则残酷而直接:不觅食,即死亡。狐獴没有储存脂肪的能力,每天必须搜寻足够的食物才能避免饿死。它们的菜单上,既有蝎子、蜘蛛等有毒生物,也有蜥蜴、鸟蛋甚至小型毒蛇。令人惊叹的是,狐獴体内演化出了对多种毒素的免疫力,当它们咬住蝎子的尾刺时,毒液如同无害的唾液般流过喉咙。这种“以毒为食”的能力,让它们在食物匮乏的沙漠中占据了独特的生态位。

正午时分,地表温度飙升至50℃,连蜥蜴都躲进了岩石缝隙。狐獴们却以惊人的耐力继续挖掘,它们前爪上2厘米长的弯曲爪子如同高效铁锹,每分钟能刨开数公斤沙土。突然,“哨兵”发出尖锐的警报声——一只鼓腹毒蛇正从沙堆后滑出。瞬间,所有狐獴迅速聚拢,背部的条纹在阳光下形成威慑性的图案,它们翘起尾巴保持平衡,同时发出低沉的咆哮。这种集体防御的姿态,往往能吓退比它们体型大数倍的掠食者。

旱季的终极考验

每年长达6个月的旱季,是狐獴家族最严峻的挑战。此时,昆虫和小型啮齿动物的数量锐减,连深埋地下的蝎子也难得一见。为了寻找水源,家族必须穿越数十公里的流沙区,沿途还要躲避沙暴和高温的双重夹击。纪录片中曾记录这样一个场景:一群狐獴在穿越无植被的沙丘时,幼崽因体力不支掉队,成年狐獴立刻停下脚步,用身体围成圆圈保护幼崽,直到小家伙恢复力气。

在最干旱的月份,家族首领——通常是经验最丰富的雌性——会做出艰难的决定:带领成员向沙漠边缘的绿洲迁徙。这段旅程充满未知,可能遭遇狮群的袭击,也可能因找不到水源而全军覆没。但狐獴们从未放弃,它们用鼻子嗅探空气中微弱的水汽,用爪子感知地下暗流的震动,最终在一片骆驼刺丛下发现了生命之泉。当第一只狐獴舔到清凉的泉水时,整个家族发出了胜利的欢呼,那声音穿透了寂静的沙漠,仿佛在宣告:生命的韧性,足以对抗最严酷的自然。

生命的延续与传承

在纳米布沙漠的死亡谷,枯死的骆驼树残骸见证了8000年的时光流逝。而狐獴家族的故事,却在这片土地上不断续写。幼崽们通过模仿成年个体学习捕猎技巧,“哨兵”的警报声在一代代中传递着危险信号,甚至连挖掘洞穴的角度和深度,都蕴含着祖辈积累的生存经验。它们没有锋利的爪牙,没有庞大的身躯,却凭借“从不独行”的信念,在这片被遗忘的角落繁衍生息。

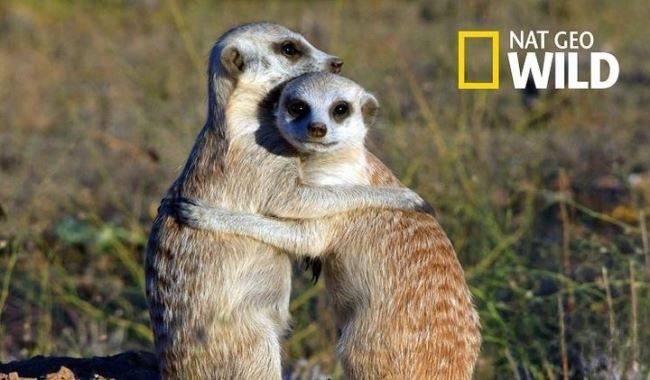

当夕阳为沙丘镀上金边,狐獴们拖着疲惫的身体返回洞穴。它们相互梳理毛发,分享当天找到的最后一只甲虫,幼崽们则蜷缩在成年个体的怀中安然入睡。夜色渐浓,沙漠的寒风呼啸而过,但洞穴内的温度却因彼此的体温而温暖。这一幕,或许正是对“生命共同体”最好的诠释——在极端环境中,唯有协作与信任,才能让渺小的个体汇聚成不可战胜的力量。

纳米布沙漠的星空下,狐獴家族的故事仍在继续。它们用30厘米的身高,丈量着生命的高度;用群体的智慧,对抗着自然的伟力。正如纪录片中所说:“在这片最接近火星的土地上,狐獴告诉我们:生命的奇迹,从不依赖于环境的仁慈,而在于内心的坚韧与彼此的守护。”