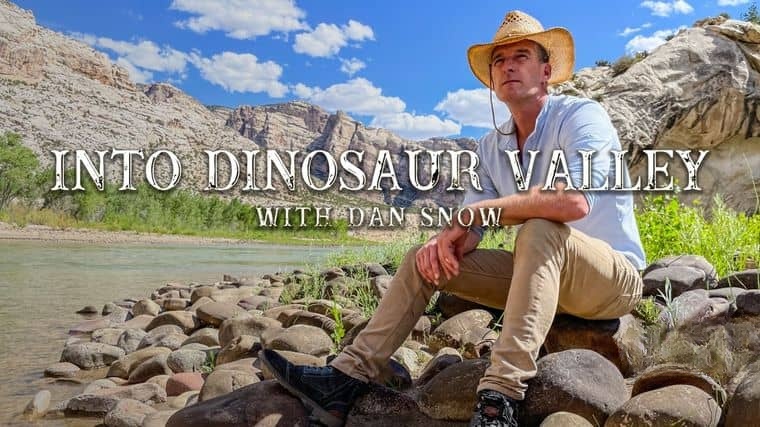

纪录片《与丹·斯诺一起进入恐龙谷》(Into Dinosaur Valley with Dan Snow 2022):追寻梁龙迪皮的骨化石淘金热

核心主题:从博物馆明星到荒野起源的恐龙探索

2022年Ch5出品的纪录片《与丹·斯诺一起进入恐龙谷》,以伦敦自然历史博物馆的“梁龙迪皮”(Dippy the Diplodocus)石膏复制品为起点,由历史学家丹·斯诺(Dan Snow)带领观众踏上一场横跨美国西部的“恐龙溯源之旅”。迪皮作为1905年以来博物馆的“镇馆之宝”,其骨骼化石的原始发现地——美国怀俄明州、犹他州及落基山脉山麓,曾是19世纪末“骨化石淘金热”的核心战场。影片通过1.15G的1080P影像,追溯这段充满竞争与冒险的古生物发现史:丹·斯诺跋涉于偏远荒野,重走化石猎人的探险路线,揭秘奥斯尼尔·查尔斯·马什(Othniel Charles Marsh)与爱德华·德林克·科普(Edward Drinker Cope)之间著名的“骨头战争”(Bone Wars)——两人在19世纪后期激烈竞争,共命名了130多种恐龙,却也因急于发表成果导致部分化石分类错误。纪录片不仅还原了迪皮化石的发现过程(1899年由化石猎人在怀俄明州发掘),更通过丹·斯诺在实地的“意外发现”(如一块疑似梁龙尾椎骨的化石碎片),展现古生物学研究的“偶然性与严谨性”。

影片亮点:恐龙谷的双重叙事

《迪皮的诞生:从荒野化石到博物馆明星》

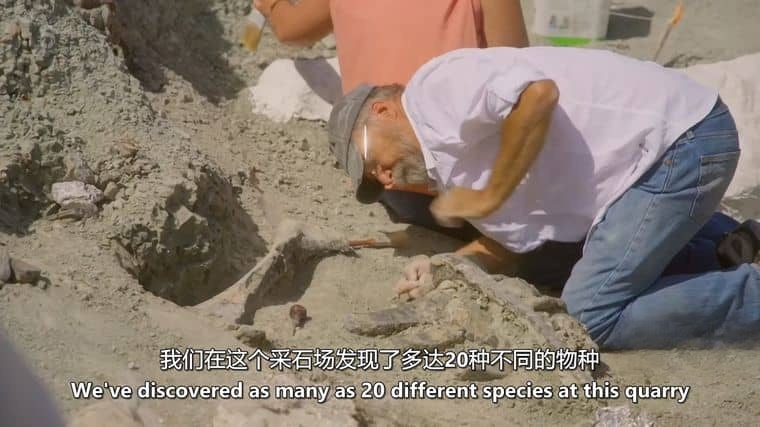

开篇从伦敦自然历史博物馆的迪皮复制品切入,讲述其背后的故事:1899年,马什的团队在怀俄明州科莫崖发现了梁龙化石,后将骨骼标本卖给英国博物馆,1905年组装成世界上第一具完整梁龙骨架,成为全球恐龙科普的“形象代言人”。丹·斯诺带着迪皮的原始发掘笔记,回到怀俄明州的“恐龙谷”,在古生物学家指导下,实地讲解梁龙化石的保存环境——1.5亿年前的侏罗纪时期,这里曾是河流密布的冲积平原,梁龙死亡后尸体被泥沙掩埋,骨骼在缺氧环境中逐渐矿化形成化石。影片对比了19世纪化石猎人的简陋工具(锤子、凿子、马车)与现代技术(无人机测绘、CT扫描、3D打印修复),展现古生物学研究的进步。

《骨头战争:竞争与科学的双刃剑》

中段聚焦马什与科普的“学术恩怨”:两人因争夺化石资源和学术声誉,展开长达20年的激烈竞争,甚至雇佣武装人员守卫发掘现场、互相指责对方“破坏化石”“分类错误”。丹·斯诺走访了两人当年的发掘地——科罗拉多州的花园公园、新墨西哥州的圣胡安盆地,通过博物馆收藏的原始标本(如科普命名的“圆顶龙”与马什命名的“雷龙”实为同种恐龙),解析竞争如何既加速了恐龙发现(两人共命名130余种,占当时已知恐龙的三分之一),也因仓促发表导致错误(如将不同恐龙的骨骼拼合为“嵌合体”)。这段历史揭示了科学进步的复杂面:“竞争能激发探索欲,但严谨与合作才是学科发展的基石。”

《丹的发现:恐龙谷的现代启示》

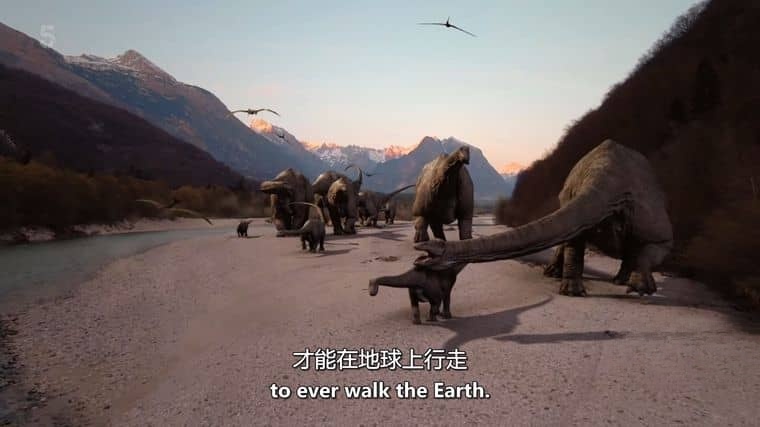

影片结尾,丹·斯诺在犹他州的一处荒野中,发现一块嵌在岩石中的骨骼碎片,经古生物学家初步判断可能属于梁龙的尾椎骨。这一“小发现”呼应了19世纪的“骨头战争”——即使在科技发达的今天,恐龙化石的发现仍依赖运气与耐心。丹·斯诺感慨:“迪皮让我们爱上恐龙,但真正的奇迹藏在荒野中——每一块化石都是地球留下的密码,等待我们去解读。”影片最终回到伦敦博物馆的迪皮复制品前,此时的迪皮不再只是冰冷的骨架,而是连接过去与未来的“时间使者”,提醒观众:对恐龙的探索,本质是对地球生命史的追问。

观众价值:古生物科普的“沉浸式课堂”

纪录片以“旅行日志”的轻松风格,将复杂的古生物学知识融入叙事:通过丹·斯诺的实地体验(如尝试用19世纪工具挖掘化石、对比梁龙与现代长颈鹿的颈椎结构),解释恐龙的体型演化(梁龙长达26米的身体如何支撑?其长脖子是否用于取食高处树叶?);通过“骨头战争”的故事,探讨科学伦理与学术竞争的边界。1.15G的轻量化容量适合家庭观看,尤其适合对恐龙感兴趣的青少年,是一部“兼具历史深度与探索趣味”的古生物启蒙片。