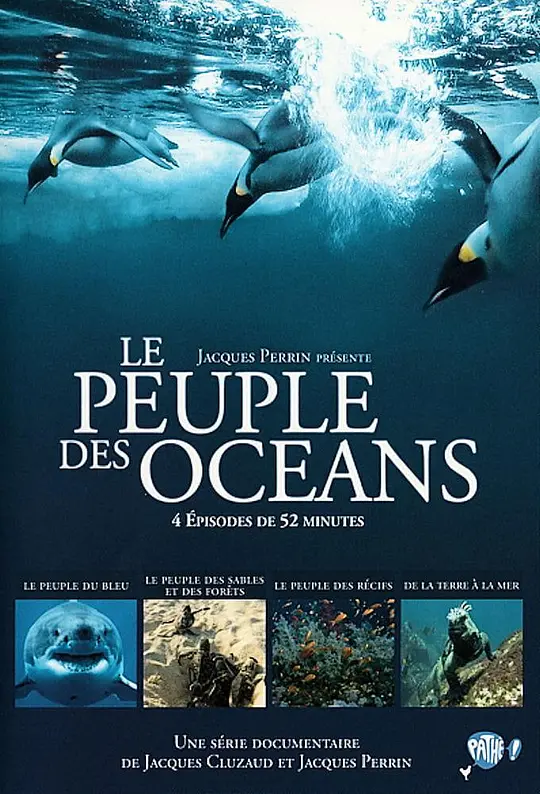

《海洋王国》:雅克·贝汉镜头下的深海史诗

继《海洋星球》后,雅克·贝汉与雅克·克鲁奥德再度联手,推出四集纪录片《海洋王国》(Kingdom of the Oceans),以国家地理探险家的视角潜入地球四分之三的蓝色疆域。这片被波涛覆盖的神秘国度,既是巨无霸称雄的竞技场,也是猎手潜行的狩猎场,更是无数海洋生命繁衍生息的家园。影片用1280P高清镜头捕捉到珊瑚礁的微观生态、深海巨鲨的捕猎瞬间、迁徙鱼类的万里长征,将“水下世界”从模糊的想象变为触手可及的壮丽奇观——在这里,连看似静止的珊瑚礁都是数百万生物的“繁华都市”,而每一道洋流都承载着生命的轮回与抗争。

珊瑚礁:2500万年的“海洋热带雨林”

开篇镜头聚焦南太平洋的珊瑚礁,阳光穿透海面,在礁盘上投下斑驳光影。这里是地球上生物多样性最丰富的区域之一,2500万年来始终是海洋野生动物的“永恒家园”。影片用微距摄影展示珊瑚虫的“进食舞蹈”:它们伸出触手捕捉浮游生物,夜间则排出精子和卵子,形成粉色的“繁殖云雾”。而礁盘上的“居民”更是无奇不有:小丑鱼在海葵触手间躲避天敌,隆头鱼用尖嘴为大鱼清理寄生虫,章鱼瞬间变换体色融入环境——这种“共生与伪装”的生存智慧,让珊瑚礁成为“海洋中的热带雨林”。

但珊瑚礁的脆弱超乎想象。当镜头转向白化的珊瑚,科学家解释:海水温度上升1℃就可能导致珊瑚虫死亡,而人类活动造成的海洋酸化正加速这一过程。“珊瑚礁是海洋的‘ nursery ’,三分之一的鱼类在此出生,”旁白道,“它的消失将是海洋生态系统的崩塌。”

猎手与巨无霸:海洋中的“生存竞赛”

影片深入“掠食者的天堂”,展现海洋顶级猎手的生存策略。在南非海域,数十亿条沙丁鱼组成“银色漩涡”,吸引鲨鱼、海豹、鲸鱼和海鸟前来围猎——虎鲸用尾巴拍打水面制造冲击波,将鱼群逼向浅滩;海豹则如鱼雷般穿梭其中,每口都精准锁定沙丁鱼的头部。这种“集体捕猎”的场面,被摄影师称为“海洋的交响乐”,而沙丁鱼的“洄游长征”本身就是一场生命的豪赌:它们每年穿越3000公里危险海域,只为繁衍后代。

深海中,巨乌贼与抹香鲸的“终极对决”同样震撼。影片通过声呐成像和深海摄像机,记录下抹香鲸潜入2000米深海,用声波定位巨乌贼,两者缠斗数小时后,抹香鲸带着猎物的残骸浮出水面,而巨乌贼的墨汁在海水中形成“黑色烟雾”,成为最后的防御。“这是地球上最神秘的捕食关系,”生物学家说,“我们对它们的了解,还不到万分之一。”

迁徙与家园:鱼类的“万里长征”

《海洋王国》用大量篇幅记录海洋生物的“迁徙史诗”。太平洋鲑鱼从淡水游向大海,再洄游至出生地繁殖,全程5000公里,途中要跃过瀑布、躲避棕熊;绿海龟则在阿森松岛产卵后,游回巴西觅食,行程达2000公里,其导航能力至今仍是未解之谜。影片中,一群金枪鱼的迁徙尤为壮观:它们以每小时70公里的速度连续游动,体温比海水高10℃,这种“温血特性”让它们成为远洋中的“速度之王”。

而“航海家”座头鲸的迁徙则充满温情。它们每年从南极游向赤道繁殖,雄鲸用复杂的歌声吸引雌鲸,不同海域的鲸歌有独特“方言”,甚至会“流行”新的旋律。“这不是简单的鸣叫,而是海洋中的‘情歌’,”专家解释道,“座头鲸的大脑有类似人类的‘情感中枢’,它们的社会结构比我们想象的更复杂。”

人类与海洋:共存的希望与责任

影片并未回避人类对海洋的影响:塑料垃圾缠绕海龟的脖子,过度捕捞导致金枪鱼数量锐减,石油泄漏污染珊瑚礁。但也记录了保护的希望:在加拉帕戈斯群岛,科学家通过人工繁育恢复海鬣蜥种群;在马尔代夫,当地渔民与科研团队合作建立“禁渔区”,让珊瑚礁重新焕发生机。“海洋不是人类的资源库,而是生命共同体,”雅克·贝汉在采访中说,“我们拍摄这部影片,是为了让人们意识到——保护海洋,就是保护我们自己。”

《海洋王国》最终以“从微观到宏观”的视角收尾:从珊瑚虫的触手到座头鲸的尾鳍,从沙丁鱼的漩涡到海龟的迁徙路线,每一个生命都在诉说海洋的伟大与脆弱。当片尾字幕滚动,海浪声与鲸歌交织,观众会明白:这片覆盖地球四分之三表面的蓝色疆域,不仅是“王国”,更是所有生命的摇篮。而人类的使命,是成为它的守护者,而非掠夺者。

这部纪录片延续了雅克·贝汉“自然史诗”的风格,用镜头语言跨越语言障碍,让观众在震撼中反思:海洋的未来,取决于我们今天的选择。