《最后的听鱼者》(Fish Listeners of Setiu Lagoons,2015)是央视出品的纪录片,聚焦马来西亚Setiu湿地“听鱼者”这一濒临消失的古老职业,通过记录最后的传承者哈伦·穆罕默德与儿子波洛的“子承父业”,展现依靠听觉捕鱼的传统智慧,以及现代开发对这一文化的冲击。

核心故事:用耳朵“追踪”鱼群的古老技艺

早在20世纪40年代,英国人类学家雷蒙德·弗斯就记载了马来西亚听鱼者的事迹,这一职业仅存于当地,哈伦·穆罕默德是最后的传承者之一。听鱼并非单纯依靠耳朵,而是“大脑、身体和感官的完全投入”:

直觉培养:听鱼者需在岸边静坐数小时,通过水面波纹、水下声音的细微差异(如鱼群游动的“沙沙声”、鱼鳔排气的“气泡声”)判断鱼的种类、大小和位置,“确定声音源头和方向是最难的部分”;

多感官协作:哈伦向儿子波洛传授秘诀——“不仅要用耳朵听,还要用眼睛观察水流,用身体感受震动”,例如当听到特定频率的声音时,“闭上眼睛反而听不远”,需结合视觉和触觉定位;

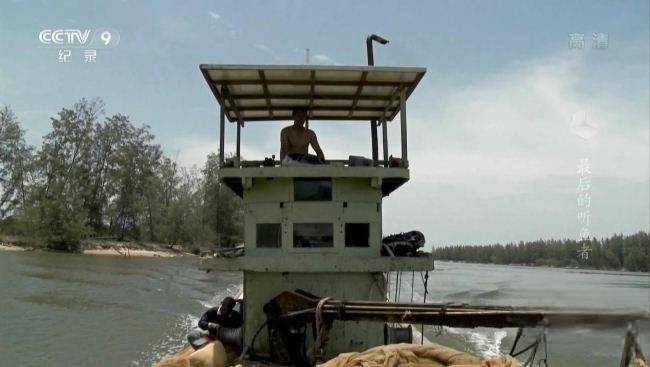

工具与仪式:他们使用传统木船和无饵鱼叉,出海前会祈祷“大海赐予收获”,这种“与自然对话”的方式,体现了当地渔民对海洋的敬畏。

传承危机:现代开发下的“消失之声”

Setiu湿地的生态系统正被快速发展威胁:填海造地、工业污染导致鱼群减少,现代拖网渔船取代了传统捕鱼方式,年轻一代更愿意外出打工,听鱼技艺面临“断代”。影片记录了波洛学习过程中的挣扎——他既被父亲的专注打动,又对“能否靠听鱼生存”充满怀疑,这种“传统与现代的冲突”成为故事的情感核心。

文化与生态的双重挽歌

纪录片通过哈伦父子的日常,展现“听鱼”不仅是谋生手段,更是人与自然共生的文化符号:他们能分辨数十种鱼类的声音,如同“水下的音乐家”,而这种知识体系正随着湿地消失而湮灭。影片结尾,哈伦带着波洛在黄昏的海边静坐,水面上只传来零星的鱼声,旁白感叹:“当最后一位听鱼者闭上眼睛,大海的声音,或许将永远沉默。”

全片以诗意的镜头语言,捕捉湿地的晨昏光影与听鱼者的专注神情,既是对古老智慧的致敬,也是对生态保护的无声呼吁,适合对文化遗产和传统技艺感兴趣的观众。