《生命海洋》:IMAX镜头下的“人与海共生启示录”

IMAX纪录片《生命海洋》(The Living Sea)以40分钟的浓缩篇幅,跳出“纯自然纪录片”的框架,将镜头对准“人类与大海的永恒羁绊”。导演Greg MacGillivray摒弃对海底奇观的过度渲染,转而用1080P高清画面记录渔民、科学家、土著与海洋的日常——从日出时分白帆驶向深海的剪影,到土著部落用现代设备教下一代辨识洋流,从冲浪者在浪尖的狂欢,到研究者在实验室分析珊瑚样本的沉思,影片以“生命之源”为核心命题,展现大海既是人类的衣食父母,也是精神家园,更是需要敬畏的生态系统。这种“人文视角”的海洋叙事,虽引发“画面不够绚丽”的争议,却精准切中主题:大海的真正伟大,不在于其美丽,而在于它与所有生命的血脉相连。

从“索取”到“传承”:渔民与大海的千年默契

影片开篇,太平洋小岛的渔民划着独木舟出海,他们不用罗盘,仅凭浪花走向和海鸟盘旋轨迹判断鱼群位置。这种“靠海吃海”的智慧已延续千年——镜头特写老渔民布满老茧的手撒网,网绳的结节对应着潮汐规律,而他的孙子在一旁用平板电脑记录洋流数据。“我们的祖先用眼睛看海,现在用卫星,但大海的脾气从未变过。”老渔民的话道出人与海的关系本质:依赖与敬畏并存。

在挪威,渔民们驾驶现代化拖网渔船,但仍遵循“禁渔期”传统;在日本,潜水员徒手采集海带,避免机械破坏海底植被。这些细节展现了“可持续生存”的古老智慧——人类是大海的“使用者”,而非“拥有者”。影片中,一群沙丁鱼被渔网包围,渔民却主动放走幼鱼,“今天的放弃,是明天的收获”,这种朴素的生态观,比任何环保口号都更动人。

科学与守护:探索者的“大海沉思”

影片并未回避海洋的脆弱。在澳大利亚大堡礁,科学家用CT扫描白化珊瑚,发现其组织中藻类数量锐减——海水温度上升正威胁这一“海洋热带雨林”。镜头记录下他们的“抢救行动”:将健康珊瑚碎片移植到受损礁盘,用声波刺激珊瑚虫活性。“我们在与时间赛跑,”研究者说,“但最有效的保护,是人类减少对大海的伤害。”

而在加拉帕戈斯群岛,科学家给海鬣蜥戴上追踪器,研究其适应气候变化的能力;在夏威夷,海洋学家用声呐绘制深海地图,为保护区规划提供依据。这些“科技守护”的画面,与土著的传统知识形成呼应——人类对大海的认知越深入,越懂得谦卑。正如片中解说所言:“大海的奥秘比宇宙更难探索,我们已知的,不过是它的浪花一角。”

狂欢与宁静:大海的“精神馈赠”

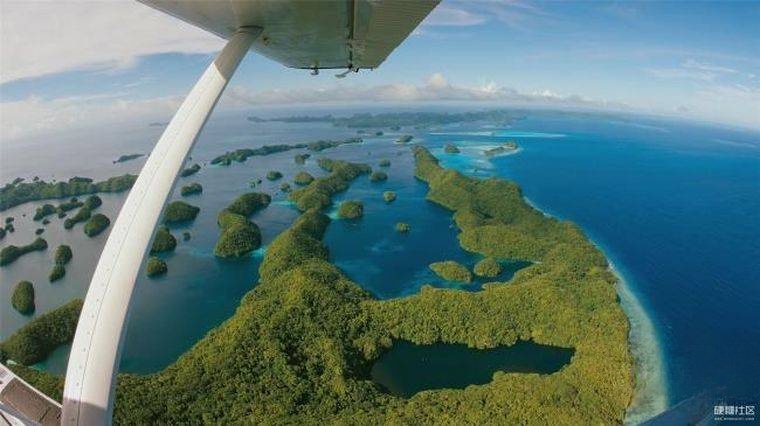

影片用大量篇幅展现人类在大海中的“纯粹快乐”:夏日海滩上,不同肤色的人们嬉戏冲浪,浪尖上的身影如飞鸟般自由;夕阳下,情侣在沙滩漫步,脚印被海浪抚平;而在斐济,土著部落的孩子第一次潜入海底,与海龟共游时露出惊喜的笑容。这些画面无关生存,只关乎生命的本真——大海给予人类的,不仅是物质资源,更是心灵的慰藉与自由。

但快乐背后暗藏危机。当镜头扫过海滩上的塑料垃圾,旁白警示:“每年800万吨塑料进入海洋,到2050年,海水中的塑料将比鱼还多。”这种“美与伤”的对比,让影片超越了“风光片”的范畴,成为一则关于“珍惜”的寓言。

争议与共鸣:当镜头转向“人”

影片上映后,观众评价两极:支持者认为它“真实展现了人与海的共生”,反对者则遗憾“海底奇观太少”。对此,导演Greg MacGillivray回应:“IMAX的使命不仅是视觉震撼,更是思想传递。《生命海洋》想让观众明白:我们不是大海的旁观者,而是参与者。”这种“去奇观化”的叙事,反而让影片更具力量——当渔民与科学家、土著与游客在海边相遇,他们的故事共同指向一个结论:大海的命运,就是人类的命运。

《生命海洋》最终以“循环”收尾:初生的婴儿被父母抱进海水,浪花亲吻他的脚丫;与此同时,深海中的珊瑚虫正在产卵,粉色的繁殖雾霭缓缓上升。这两个画面交织,诠释了“大海就是生命之源”的主旨——人类从大海中来,最终也需回归与大海的和谐。

这部40分钟的IMAX作品,用有限的篇幅承载了无限的思考。它告诉我们:大海的美丽,不仅在于鱼群的斑斓、珊瑚的绚丽,更在于它与人类之间那份跨越千年的承诺——守护大海,就是守护生命本身。