国家地理纪录片《树上有狮子》(Tree Climbing Lions 2018):乌干达狮群的“高空生存传奇”

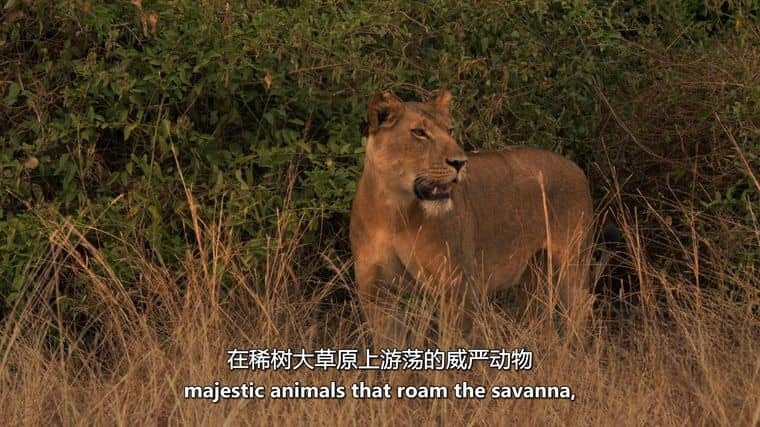

国家地理2018年出品的这部纪录片(1080P/2.69G,英语中英双字,官方纯净版),聚焦乌干达伊丽莎白女王国家公园“一生大部分时间在树上度过”的独特狮群——这种“爬树行为”在非洲其他地区极为罕见(全球仅少数狮群有此习性,如坦桑尼亚的曼雅拉湖狮群),被科学家称为“猫科动物的生态适应奇迹”。

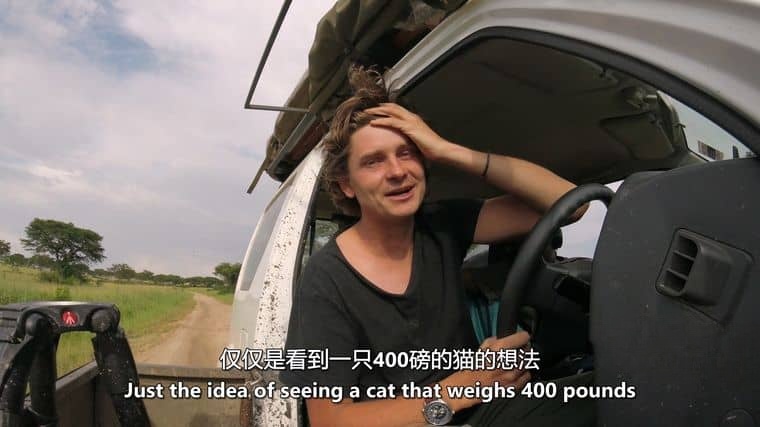

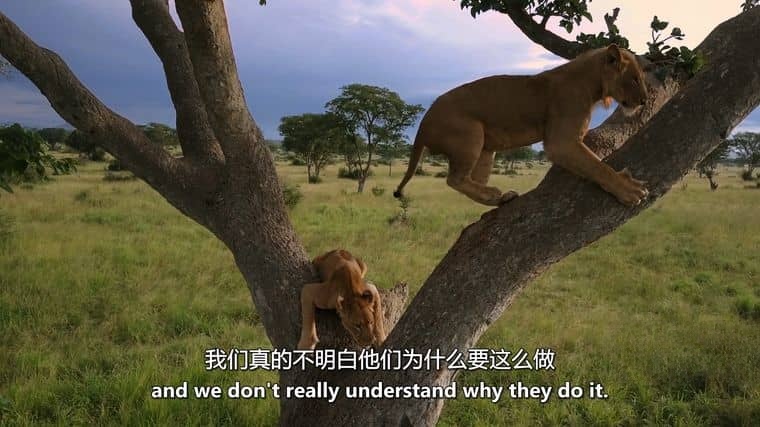

影片跟随猫科生物学家亚历山大·哈米尔顿,深入这片“被湖泊与草原环绕的森林”,探索狮群爬树的“三大核心原因”:躲避采采蝇(当地采采蝇携带锥虫病,会导致狮子贫血,而树上风速较高,可减少蚊虫叮咬)、散热与观察(正午时分,树荫下温度比地面低8℃,狮子趴在20米高的猴面包树或金合欢树上,既能俯瞰草原猎物活动,又能通过树叶遮挡阳光)、社交与休息(幼狮在树枝间嬉戏锻炼平衡能力,成年雄狮则通过“树上标记”(尿液和刮痕)宣示领地,形成“高空社交网络”)。

核心亮点:爬树狮子的“行为解密”与情感旅程

《“树上王国”的生存逻辑:从躲避蚊虫到捕猎策略》采采蝇压力:伊丽莎白女王国家公园因毗邻爱德华湖,雨季采采蝇密度达每平方米50只,被叮咬的狮子感染“昏睡病”后死亡率高达30%。红外相机显示,狮群每天在树上停留6-8小时(多在白天采采蝇活跃时段),落地活动集中在清晨和黄昏;

捕猎优势:爬树狮子进化出“更强的前肢力量”和“更灵活的脊柱”,能在树枝间跳跃3米距离。影片拍到一只雌狮从树冠跃下,精准扑杀路过的羚羊(成功率比地面捕猎高20%),其“高空伏击”策略让猎物(如疣猪、水羚)难以察觉。

《科学家的“情感转变”:从研究到守护》研究挑战:亚历山大最初为“验证爬树行为是否遗传”而来,通过DNA分析发现该狮群与坦桑尼亚爬树狮群基因相似度仅12%,证明“爬树是独立演化的生态适应,而非单一祖先传承”;过程中,他目睹一只幼狮因从树上跌落受伤,母狮守在旁边舔舐伤口直至其恢复,这种“温情瞬间”让他从“客观研究者”变为“情感参与者”;

保护呼吁:狮群栖息地因农业扩张缩小,猴面包树被砍伐导致“爬树平台减少”,2018年该种群仅存12只成年个体。亚历山大联合当地社区建立“生态补偿机制”(游客付费观看爬树狮子,收入用于补偿牧民的牲畜损失),推动“树上狮子保护区”的设立。

影片价值:重新定义“狮子行为学”

纪录片打破“狮子是‘草原霸主’”的刻板印象,展现“环境压力如何塑造物种行为”——爬树狮子的存在证明“猫科动物的适应性远超想象”,而人类活动(栖息地破坏、气候变化)正让这种“独特行为”面临消失风险。正如亚历山大在片中所说:“当我们在树上看到狮子慵懒的身影,看到的不仅是‘自然奇观’,更是生命为了生存而展现的‘无限可能’——而保护它们的栖息地,就是保护这种‘可能性’本身。”

(注:影片2.69G高清影像含“狮子爬树慢动作”“树冠视角捕猎”等珍贵画面,中英字幕准确还原科学家访谈与狮群行为解读,适合对“动物行为学”“非洲生态”感兴趣的观众。)