共存的边缘:印度人与大型猫科动物的千年博弈

在印度中央邦的萨图巴拉山脉南麓,一片由柚木林与农田构成的过渡地带,每天清晨都上演着惊心动魄的“跨界互动”:当农夫拉吉夫扛着锄头走向玉米地时,他的脚下可能残留着老虎夜间捕猎的爪印;而在5公里外的村庄,孩子们上学路上会熟练地避开树下的豹类粪便——这些带着强烈气味的“警告信”,是大型猫科动物对人类领地的无声宣示。探索频道纪录片《和野兽一起生活》(Living with Maneaters)以两小时的沉浸式镜头,揭开了印度独特的“人兽共存”图景:在这里,蛮荒与文明的界线并非楚河汉界,而是一片犬牙交错的“灰色地带”,老虎、豹子与人类在这片土地上共享水源、争夺空间,用鲜血与智慧编织出一曲既残酷又温情的生存史诗。

破碎的栖息地:当农田成为“捕食者走廊”

印度是全球大型猫科动物最密集的国家之一,拥有约70%的野生虎种群和亚洲最大的豹类栖息地。然而,随着人口从1950年的3.6亿激增至如今的14亿,人类活动正以前所未有的速度蚕食野生动物的家园。在马哈拉施特拉邦的桑格利地区,卫星图像显示:1990年至2020年间,森林覆盖率从42%降至28%,取而代之的是连绵的甘蔗田和芒果园。这种“碎片化”的景观,迫使老虎和豹子不得不穿越人类社区寻找猎物——纪录片中,一只代号“T24”的雄性老虎的GPS轨迹令人心惊:它在一周内三次穿越国道,两次闯入村庄后院,最近时距人类房屋仅15米。

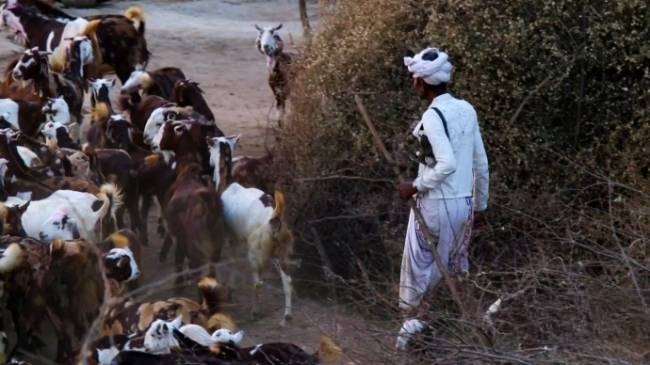

“对老虎而言,农田不是障碍,而是‘自助餐走廊’。”印度野生动物研究所的生态学家拉曼博士在片中解释道。随着森林中鹿类数量减少,家畜成为大型猫科动物的“替代猎物”。在拉贾斯坦邦的农村,平均每个村庄每年有3-5头牛被豹子猎杀,而在西孟加拉邦的孙德尔本斯红树林,老虎甚至演化出了游泳捕猎水牛的能力。这种“食谱转变”带来了致命冲突:2022年,印度共记录45起老虎袭人事件,而豹子伤人更是高达300余起——受害者多为夜间外出的村民或在森林边缘劳作的农夫。

古老智慧:刻在基因里的“避让法则”

面对致命威胁,印度村民并非毫无防备。在纪录片镜头下,这些“与兽为邻”的人们展现出惊人的适应力:在中央邦的贡德部落,妇女们外出打水时会随身携带铜锣,边走边敲——噪音能让豹子主动避让;在卡纳塔克邦,农夫们在田埂上种植“豹讨厌”的辣木树,其辛辣气味对猫科动物的嗅觉是强烈刺激;更普遍的做法是在牛棚顶部安装“反光镜阵列”——当豹子夜间靠近时,镜片反射的月光会让它们误以为被发现,从而放弃偷袭。

这些防御措施背后,是代代相传的生存智慧。72岁的贡德族长老巴鲁回忆:“我祖父告诉我,听到‘咕噜噜’的低吼时,要立刻原地蹲下,不要跑——豹子喜欢追逐移动的目标。”他还展示了祖传的“防豹面具”:一块画着人脸的木板,戴在脑后能让从背后偷袭的豹子误以为被正面注视。这种简单的装置,在印度森林部门的测试中,使豹子攻击成功率下降了62%。更令人动容的是人与动物的“默契”:在孙德尔本斯,渔民们会在船上悬挂椰子叶编织的“虎旗”,当老虎出现在岸边时,他们会敲击船板并高喊“班加拉!班加拉!”(孟加拉虎的印地语名称),而老虎往往会短暂停留后转身离去——仿佛在回应这场跨越物种的“对话”。

现代科技:给猛兽戴上“电子项圈”

当古老智慧遭遇新时代的挑战,科技成为人兽冲突的“调解者”。纪录片重点记录了印度森林部门的“智能监测计划”:在拉贾斯坦邦的伦滕波尔国家公园周边,200个红外相机和50个声学传感器组成“电子围栏”,一旦监测到老虎的行踪,系统会通过手机APP向附近5公里内的村民发送预警短信,内容包括动物的大致位置和移动方向。“这就像给老虎装了‘朋友圈定位’,”年轻的森林护卫员阿米尔笑着说,“去年夏天,T24老虎靠近村庄时,我们提前40分钟发出警报,村民们及时把牛群赶进了加固牛棚,避免了损失。”

更先进的技术应用在“问题动物”管理上。2018年,一只名为“豹53”的雄性豹子因连续咬死12只羊被捕获,研究人员为它戴上GPS项圈后发现:它的活动范围90%位于农田,且具有“定时定点”的捕猎习惯——每天凌晨3点准时出现在某户村民的羊圈附近。基于这一发现,森林部门在羊圈周围安装了太阳能电击围栏,并在豹53的必经之路上设置“气味屏障”(涂抹老虎尿液),成功将其“驱离”至5公里外的森林区域。“我们的目标不是捕捉或杀死它们,”项目负责人夏尔马博士强调,“而是通过科学手段,帮助人与动物重新找到‘安全距离’。”

血与泪的羁绊:当“杀手”成为“守护者”

冲突的阴影下,人性的光辉从未熄灭。纪录片中最催人泪下的片段,发生在古吉拉特邦的一个小村庄:2019年,村民普拉卡什的妻子被豹子袭击身亡,按照当地传统,他本应加入“猎豹队”复仇。然而,当森林部门捕获肇事豹子并准备实施安乐死时,普拉卡什却突然跪倒在地:“杀了它,它的幼崽也会饿死。我妻子的命换不来另一条生命。”最终,这只豹子被转移至野生动物救助中心,而普拉卡什则用政府赔偿的抚恤金,在村子周边种下了200棵树——他说:“也许有一天,这些树能成为豹子的新家,让它们不用再冒险靠近人类。”

这种超越仇恨的理解,在印度并非个例。在卡纳塔克邦的 Nagarhole 国家公园,曾有“打虎英雄”之称的村民穆鲁甘,如今成了反盗猎志愿者。他熟悉森林里每一条豹子的路径,却从不向猎人透露;在泰米尔纳德邦,一位失去儿子的母亲成立了“人兽冲突受害者互助会”,用自己的经历劝解其他受害者:“动物不是恶魔,它们只是饿了。”这些故事印证了纪录片导演马克·埃文斯的感慨:“在印度,人与猛兽的关系从来不是简单的‘对抗’,而是一种深刻的‘共生’——他们憎恨损失,却也敬畏生命;他们恐惧死亡,却从未放弃希望。”

未来之路:在“发展”与“保护”间寻找平衡

纪录片的结尾,镜头对准了一个特殊的“缓冲区”——在西高止山脉的帕尔利库拉姆老虎保护区,森林部门与当地社区合作,将边缘地带的1000亩农田改造成“生态补偿区”:农民保留土地所有权,但需按照野生动物友好标准耕作(不使用农药、保留林缘植被),作为回报,政府每月向他们支付“护林津贴”,并优先雇佣村民担任森林护卫员。这种模式下,老虎袭击事件三年下降了75%,而农民的收入反而因有机农产品价格上涨增加了30%。

“共存不是口号,而是需要制度设计的现实选择。”片中,印度环境部长在一次国际会议上说道。如今,印度正推行“国家人兽冲突管理战略”,计划到2030年建立50个“生态走廊”,并为所有大型猫科动物佩戴GPS项圈;同时,政府设立了100亿卢比的“受害者赔偿基金”,并在医学院开设“猛兽袭击急救培训”课程。这些努力的效果已初步显现:2023年,印度野生虎数量增至3167只,创历史新高,而人兽冲突死亡率同比下降18%。

荒野的启示:谁才是“地球的原住民”?

当片尾字幕滚动,画面定格在月光下的森林:一只老虎带着幼崽穿过农田,远处村庄的灯光如星辰般闪烁,两者在夜色中形成奇妙的和谐。这一幕仿佛在叩问:在人类与野生动物的这场漫长博弈中,究竟谁才是“入侵者”?从印度河流域文明的印章上刻着的老虎图案,到《摩诃婆罗多》中“百兽之王”的神话,大型猫科动物早已融入印度的文化基因——它们不是“野蛮”的象征,而是这片土地的“原住民”。正如纪录片中一位老祭司所说:“老虎和我们一样,都是湿婆神的孩子。