央视纪录片《自然密语》:破译动物声音的“生命密码”

央视译制纪录片《自然密语》(Sounds of Nature)全3集,以1080P超清画质呈现动物声音的“隐秘世界”——从草原狮群的低吼、深海座头鲸的鲸歌,到森林鸟类的复杂鸣叫,这些声音不仅是“交流工具”,更是传递情感、标记领地、预警危险的“生命语言”。影片跟随全球动物声音研究者,用超声波记录仪、声谱分析仪等设备,揭开声音背后的“生存智慧”:大象通过次声波(1-20赫兹)进行5公里外的群体通讯,海豚用“哨声名字”识别同伴,而雄性园丁鸟会模仿10种鸟类的叫声吸引雌性(模仿越逼真,交配成功率越高)。更记录“破译密码”的突破性进展:科学家通过分析乌鸦的报警叫声,识别出“蛇”“鹰”“人类”等不同天敌的声音信号;而长臂猿的“二重唱”包含20多种音节组合,相当于人类语言中的“简单句子”。这里没有“拟人化想象”,只有对“声音演化”的科学探索——动物的每一声鸣叫、低吼、鲸歌,都是自然书写的“生存密码”,等待人类解读。

一、声音的“生存功能”:从“求偶”到“御敌”

影片记录动物声音的多元用途,每一种频率、节奏都有其进化逻辑:

“次声波通讯”的大象网络

非洲草原象的声带可发出1赫兹的次声波,通过地面震动传播(速度5000米/秒),比空气传播远3倍。当象群遭遇偷猎者,领头雌象会发出“低频警告声”,5公里外的象群接收到后,会立即向相反方向迁移。科学家用地震仪记录发现,这种“地下通讯”能传递“危险类型”(人类/狮子/火灾)和“距离信息”,准确率达80%。

“模仿大师”的求偶策略

澳大利亚园丁鸟的雄鸟,会在“求偶亭”(用树枝搭建的巢穴)周围模仿其他鸟类的叫声,甚至模仿手机铃声、汽车鸣笛——研究显示,能模仿15种以上声音的雄鸟,吸引雌性的概率是普通雄鸟的3倍。而雌性园丁鸟通过“聆听模仿能力”判断雄性的“基因质量”,模仿越复杂,证明其大脑越发达,后代存活率越高。

二、“破译密码”:科学家如何“听懂”动物?

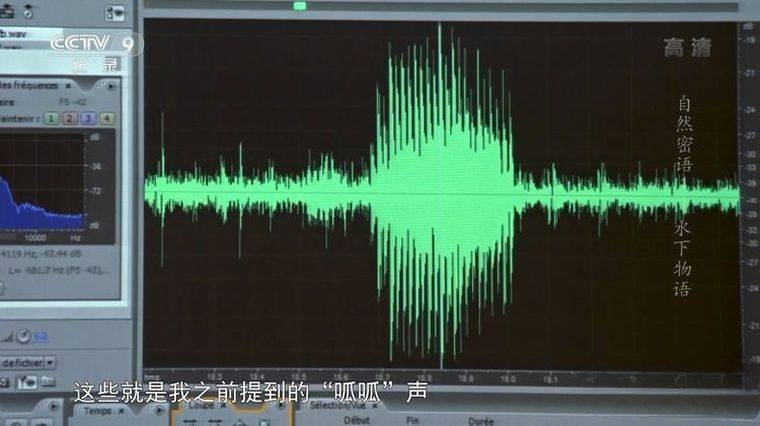

纪录片展现声音研究的“黑科技”,让动物声音从“噪音”变为“可分析数据”:

“声谱图”的“视觉语言”

蝙蝠的超声波(20-120千赫兹)在声谱图上呈现为“高频脉冲”,科学家通过分析脉冲间隔和频率变化,发现它们能“回声定位”猎物的大小、形状甚至材质(如区分蚊子和飞蛾)。而座头鲸的鲸歌每10年会“更新版本”(如增加新的音节组合),如同人类的“文化变迁”,年轻鲸鱼会向成年个体学习“流行曲调”。

“AI翻译”的初步尝试

加州大学团队用机器学习分析海豚的“哨声库”,识别出20种“固定叫声”(如“集合”“觅食”“危险”),并通过水下扬声器播放“觅食信号”,成功引导海豚聚集到目标区域。这种“初级翻译”虽远非“理解语言”,却为未来跨物种沟通提供可能。

三、“声音文化”:动物也有“方言”与“传统”

影片揭示动物声音的“文化多样性”,证明“非遗传知识传递”的存在:

鸟类的“方言差异”

同一物种的麻雀,在伦敦市区的叫声频率比郊区高500赫兹(为穿透交通噪音),而这种“城市方言”仅需2代鸟就能形成——雏鸟会模仿亲鸟的叫声,逐渐调整频率以适应环境。当科学家将郊区麻雀幼鸟放入市区,它们会在3个月内学会“城市方言”,否则无法融入当地鸟群。

长臂猿的“家族二重唱”

东南亚的长臂猿夫妻每天清晨会合唱30分钟,雄猿负责“高音主旋律”,雌猿加入“低音和声”,这种“二重唱”既能宣示领地,也能强化配偶关系。不同家族的“曲调”有明显差异,如同人类的“家族姓氏”,幼猿需学习6年才能掌握完整“家族曲目”。

结语:声音是自然的“通用语言”

当镜头最后定格在深夜的森林,无数动物的声音交织成“自然交响曲”——猫头鹰的咕咕声、青蛙的合唱、昆虫的振翅声,每一种都承载着生命的信息。正如研究者所说:“动物不会‘说话’,但它们用声音讲述着生存的故事。我们的任务不是‘听懂’,而是学会‘倾听’。” 《自然密语》最终告诉我们:声音是生命最古老的通讯方式,而人类对动物声音的破译,不仅是科学的进步,更是对自然智慧的敬畏与尊重。