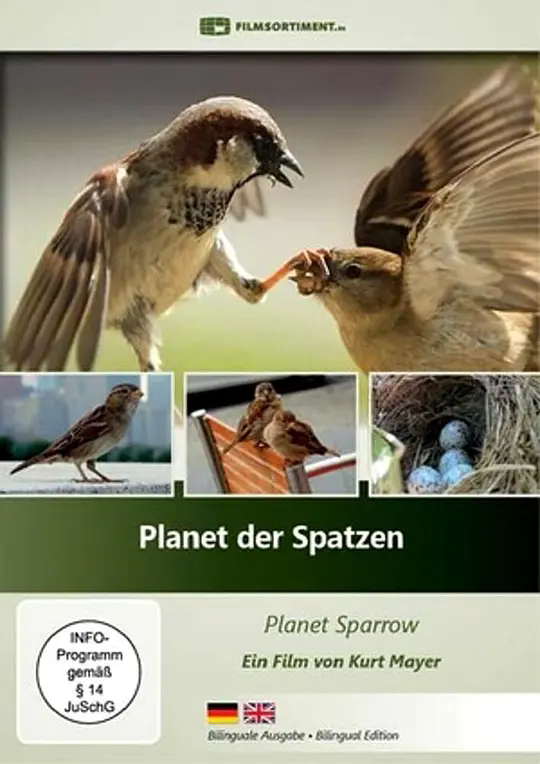

纪录片《星球上的麻雀》(Sparrow Planet 2013):城市夹缝中的生存启示录

核心主题:被忽视的“城市共生者”

2013年德国出品的纪录片《星球上的麻雀》,以“最熟悉的陌生鸟”为视角,聚焦我们身边随处可见的麻雀,揭示它们在城市化浪潮中的“生存艰辛”与“适应智慧”。影片通过2.14G的1080P影像,跟踪莫斯科、柏林等城市的麻雀种群,展现这些“家麻雀”如何从野外“野麻雀”进化为“城市居民”:它们在空调外机缝隙中筑巢躲避风雨,在垃圾桶中翻找人类丢弃的食物(面包屑、油炸食品占食谱的60%),用鸣叫标记领地(城市麻雀的鸣叫声比乡村同类高5分贝,以穿透噪音),甚至学会在地铁通风口取暖越冬。

纪录片的独特价值在于**“微观视角下的宏大命题”**:通过麻雀的日常(清晨的群体觅食、繁殖期的巢区争夺、幼鸟学习躲避汽车),反思“人类与自然的关系”——我们看似“熟视无睹”的小生命,实则是城市生态系统的“晴雨表”:麻雀数量减少(如20世纪欧洲因农药使用导致种群下降70%)往往预示着昆虫减少、环境污染等深层问题,而它们的回归(如近年通过减少杀虫剂、增设城市绿地实现)则标志着“城市生态的修复”。

影片亮点:麻雀的“城市生存技能”

《巢居革命:从树洞到空调外机》

开篇用微距摄影记录麻雀的“筑巢智慧”:在柏林市中心,一对麻雀选择居民楼的空调外机缝隙筑巢,用干草、羽毛和人类丢弃的塑料绳搭建“绝缘窝”,既躲避天敌(如城市隼、流浪猫),又利用机器余热保暖。科学家测量发现,这种“人工环境巢”的温度比自然树洞高3-5℃,使幼鸟存活率提升20%,展现麻雀对“城市微环境”的精准适应。

《食物战争:垃圾桶边的生存竞赛》

中段展现麻雀的“觅食压力”:清晨5点,数十只麻雀聚集在垃圾桶旁,用喙翻找食物,同时警惕乌鸦、鸽子等竞争者。慢镜头捕捉到它们的“高效进食”:每秒啄食15次,能在2分钟内吞下相当于自身体重10%的食物;遇到坚硬的坚果,会用爪子固定后用喙敲击,这种“工具使用”行为此前被认为仅存在于更高级的鸟类中。

《世代传承:幼鸟的“城市生存课”》

结尾跟踪一窝幼鸟的成长:母亲教它们识别汽车鸣笛(听到急刹车声立即起飞)、避开玻璃幕墙(城市麻雀因撞击玻璃死亡的比例占30%)、甚至“利用人类活动”(在露天咖啡馆的桌下等待食客掉落食物)。影片记录到感人一幕:一只翅膀受伤的幼鸟无法飞行,母亲连续3天叼来食物喂养,直到幼鸟恢复,展现麻雀的“家庭情感联结”。

观众共鸣:平凡生命的非凡韧性

影片通过“麻雀视角”让观众重新审视身边的自然:它们虽“普通”,却用亿万年进化的韧性在钢筋水泥中开辟生存空间;它们的“艰辛”(如冬季死亡率高达50%、繁殖期因噪音干扰导致孵化失败),实则是人类活动对自然影响的微观投射。正如旁白所说:“当我们看到麻雀在窗台跳跃,看到的不仅是一只小鸟,更是一个与我们共享城市的生命——它们的故事,也是我们与自然共处的故事。”

(注:影片为俄语中字版本,1080P画质清晰呈现麻雀的羽毛纹理、筑巢细节和城市环境的对比,适合家庭观看,尤其能引导孩子关注“身边的生物多样性”。)