IMAX纪录片《印度:老虎王国》:孟加拉虎的野性史诗与保护启示

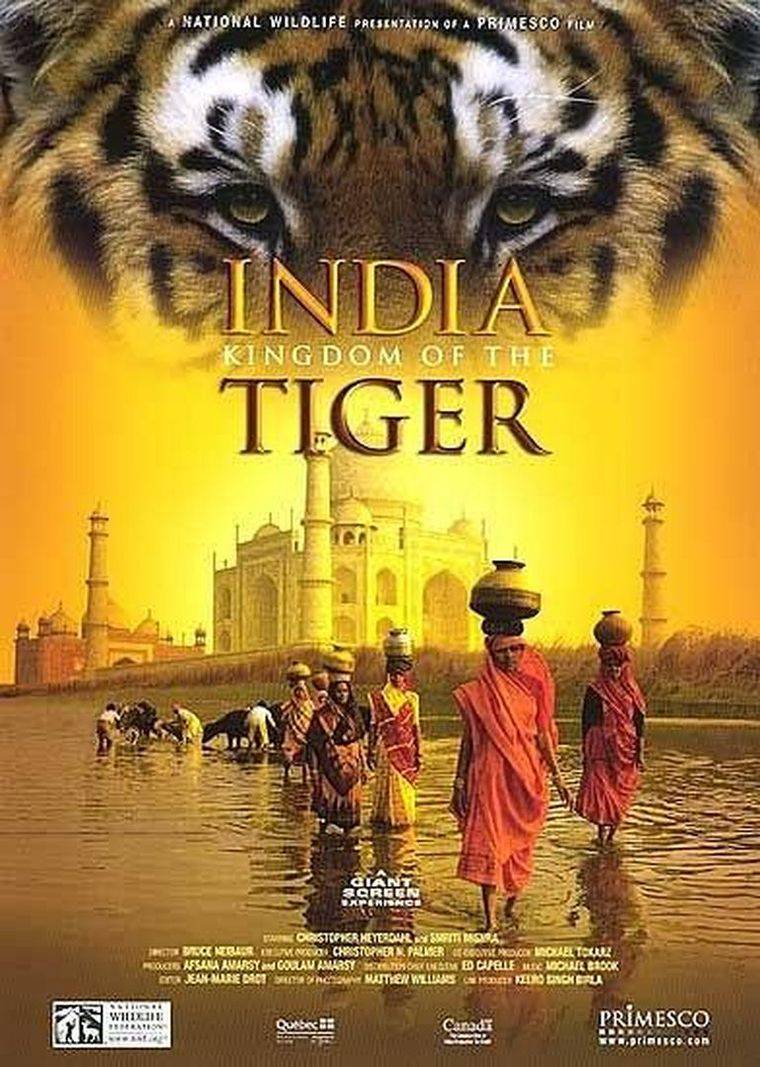

2002年,IMAX纪录片《印度:老虎王国》(India: Kingdom of the Tiger)以70毫米胶片的震撼画幅,将观众带入印度次大陆的自然秘境。影片受野生动物保护先驱吉姆·科贝特(Jim Corbett)的文章启发,追随他的足迹穿越喜马拉雅山麓至印度洋沿岸,用特写镜头捕捉孟加拉虎的威严——从雄虎巡视领地时的低吼,到母虎教幼崽捕猎的温情,再到它们在雨林中隐现的金色皮毛。IMAX技术让每一根虎须、每一次肌肉震颤都清晰可见,仿佛与这“森林之王”面对面呼吸。但影片不止于视觉奇观,更通过科贝特的保护理念,揭示印度如何在文化信仰与生态危机中,为老虎保留最后的“王国”。

一、IMAX镜头下的“虎之世界”:从雪山到海岸的生命画卷

影片以地理跨度展现印度的生物多样性,而孟加拉虎是贯穿始终的“灵魂主角”:

喜马拉雅南麓的“雾中猎手”:在 Uttarakhand 的 Corbett 国家公园(以吉姆·科贝特命名),雄虎“拉贾”的领地覆盖100平方公里,IMAX摄像机用红外模式拍到它在晨雾中潜行,爪垫踏过落叶时几乎无声,扑向白斑鹿的瞬间爆发力达200公斤,画面冲击力堪比动作电影。

恒河平原的“母性课堂”:母虎“希拉”带着两只幼崽学习生存技能——爬树躲避亚洲象,用气味标记树干,甚至模仿野猪的叫声诱骗猎物。当幼崽因贪玩走失,希拉的呼唤声在森林中回荡两小时,最终用鼻子轻推它们的耳朵,将“调皮鬼”领回巢穴。

西高止山脉的“领地之争”:两只雄虎为争夺水源爆发冲突,立起来的身体高达3米,虎啸声震落枝头积雪。影片用慢镜头拆解它们的战斗技巧:前掌拍打对方肩部,用犬齿锁定颈部,但很少致命——这是“仪式化竞争”,失败者会主动撤退,避免种群内耗。

二、吉姆·科贝特:从“猎手”到“守护者”的觉醒

影片穿插吉姆·科贝特的生平,他是印度野生动物保护的“精神图腾”:

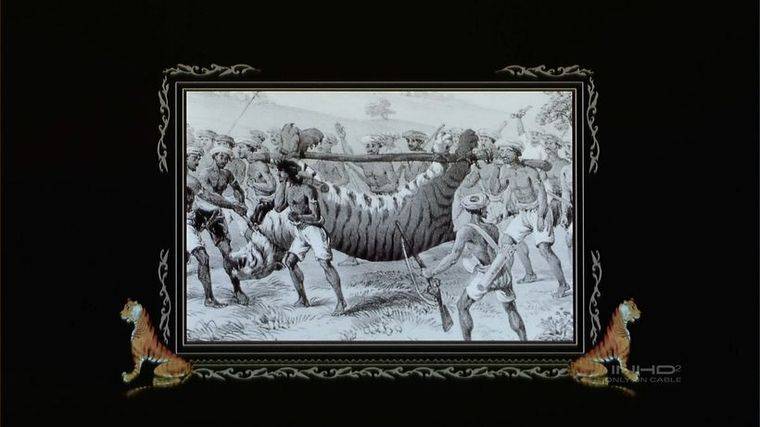

“食人虎终结者”的转变:20世纪初,科贝特因猎杀多只食人虎(如“ Champawat 虎”,造成436人死亡)闻名,但目睹老虎因栖息地破坏而数量锐减后,他转而呼吁建立保护区。1936年,印度首个国家公园以他的名字命名,开创了亚洲野生动物保护的先河。

“虎与人共存”的智慧:科贝特在文章中写道:“保护老虎,就是保护森林;保护森林,就是保护水源与空气。”影片记录现代印度如何延续这一理念——在 Corbett 国家公园,当地村民通过生态旅游获得收入,主动参与反盗猎巡逻,虎的数量从1970年的12只恢复到现在的231只。

三、IMAX技术的“沉浸式体验”:让观众“走进”虎的世界

为呈现老虎的“真实质感”,影片采用多项IMAX专属技术:

低空航拍:直升机在50米高度跟随虎群移动,镜头穿过树冠时,虎的金色皮毛与绿色背景形成强烈视觉对比;

水下摄影:拍到老虎在河流中捕鱼的罕见画面,它的倒影与水中的鱼群重叠,展现“顶级掠食者”的多面性;

夜间红外成像:首次清晰记录老虎的“夜视能力”——它们的眼睛在黑暗中发出绿色荧光,能在1公里外发现猎物的热量信号。

这些技术让观众不仅“看见”老虎,更能感受它们的呼吸节奏、肌肉张力,甚至“闻到”森林中潮湿的泥土与虎的气息(影片在部分影院采用嗅觉模拟技术)。

四、保护的紧迫性:老虎“王国”的现代危机

影片没有回避现实挑战:尽管印度是全球老虎数量最多的国家(占全球70%),但栖息地碎片化、盗猎(虎骨、虎皮黑市交易)仍威胁着它们的生存。1900年印度约有4万只老虎,2002年影片拍摄时仅剩3642只,2010年一度降至1411只。

片中记录了一次反盗猎行动:森林护卫队在虎穴附近设下红外陷阱,拍到偷猎者用麻醉枪射击母虎,幸好队员及时赶到,将受伤的母虎送往救助中心。兽医在手术台上说:“这只虎的左前爪被子弹打穿,但它仍在哺乳幼崽——母爱让它坚持到最后一刻。”

结语:老虎的“王国”,也是人类的未来

影片结尾,夕阳下的 Corbett 国家公园,一只幼虎第一次成功捕猎,它的母亲站在远处,金色的眼睛注视着孩子——这一幕与吉姆·科贝特的话重叠:“老虎的存在,是地球健康的晴雨表。当最后一只老虎消失,人类将失去的不仅是一个物种,更是与自然对话的能力。”

《印度:老虎王国》用IMAX的宏大叙事,让观众明白:保护老虎,不是“拯救动物”,而是守护人类与自然共生的底线。当镜头从虎的眼睛拉远,俯瞰印度的山川河流,我们看到的不仅是“老虎的王国”,更是所有生命共享的地球家园。