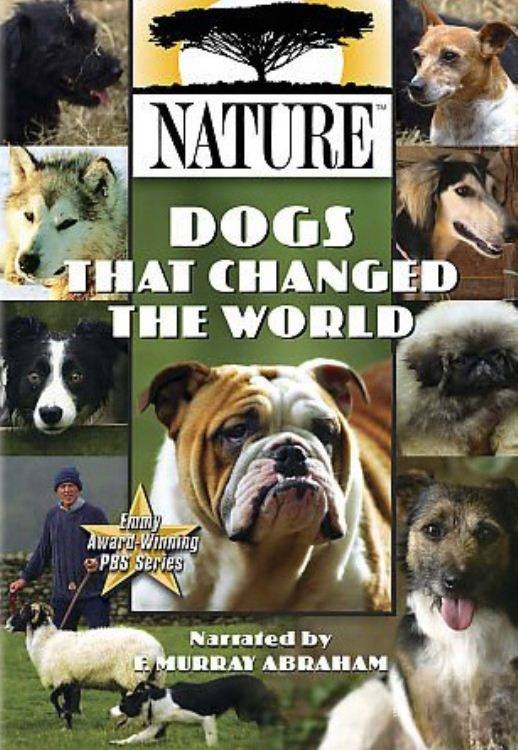

《狗改变世界》(Dogs That Changed The World,2009,又名《改变世界的犬类》)是PBS推出的狗狗起源与演化主题纪录片,央视引进版为国语中字,全2集聚焦“人类最好的朋友”——狗的起源之谜与多样性演化。影片通过科学研究与全球案例,解答狗的起源地、为何成为“世界上种类最丰富的哺乳动物”(现存约400种),以及它们如何通过与人类的协作,深刻影响人类文明进程。

一、起源之谜:从狼到狗的“自我驯化”革命

影片挑战“人类主动驯化狼”的传统观点,提出“狼自我驯化”假说:

基因证据指向单一起源地:通过对全球1500只狗的DNA分析,科学家发现所有现代狗的共同祖先可追溯至约1.5万年前的东亚灰狼(中国长江流域或东南亚),而非多地独立驯化。这些灰狼因“对人类垃圾场的依赖”逐渐靠近人类,对人类容忍度高的个体(“低逃跑距离”基因)更易存活,其后代逐渐演化出更小的头骨、更短的吻部和温顺性格,与人类形成“共生关系”。

“驯化综合征”的快速演化:前苏联科学家的银狐实验印证了“行为改变驱动形态变化”——仅选育20代(约60年),银狐就从野性攻击变为温顺亲人,同时出现白色皮毛、耷拉耳朵等“狗的特征”,证明控制“恐惧反应”的基因与外貌基因存在关联,解释了狗在短时间内(相对于地质年代)演化出多样形态的原因。

二、多样性爆发:400种狗的“人类定制”之路

影片解析狗成为“种类最丰富哺乳动物”的关键:

人类需求驱动的“定向选育”:从远古时期的“工作需求”(牧羊犬、雪橇犬、猎犬)到近代的“观赏需求”,人类通过选择特定性状(体型、毛色、技能)培育出不同品种。例如,灵缇的流线型身体适合高速奔跑(时速70公里),斗牛犬的短鼻和强壮下颚适合斗牛(19世纪被禁止后转为宠物),而哈巴狗的扁平脸则是中国古代皇室选育的“萌宠特征”。

“地理隔离”与“文化偏好”:不同地区的狗因环境和文化差异演化出独特形态——北极的雪橇犬(如哈士奇)有双层毛发和宽爪,适应严寒;沙漠的萨路基犬(Saluki)有长耳朵散热,擅长追踪羚羊;中国的松狮犬保留了狼的“蓝黑色舌头”,被认为是“最古老的犬种之一”。影片展示了巴布亚新几内亚的远古野狗后代(“唱犬”),它们会发出独特的“合唱声”,是研究犬类原始行为的“活化石”。

三、改变世界:狗与人类文明的双向塑造

影片强调狗对人类社会的深远影响:

生存伙伴与文明推手:早期人类驯化狗后,狩猎成功率提升30%(狗的嗅觉和速度帮助追踪大型猎物),守卫家园的能力使人类能建立固定聚落,间接推动农业革命。在北极,雪橇犬是因纽特人的“生命线”,拉雪橇的效率相当于10头驯鹿;在中世纪欧洲,獒犬被用于战争,成为“活体武器”。

文化与情感象征:狗在不同文化中被赋予特殊意义——古埃及将狗视为“冥界守护者”(阿努比斯神形象),中国传统文化中“狗”是十二生肖之一,象征忠诚。影片记录了墨西哥无毛狗(Xoloitzcuintli)的神秘地位,当地人认为它们能“驱邪治病”,这种文化认知使其在欧洲殖民者入侵时得以保留。

现代社会的“新角色”:导盲犬、警犬、搜救犬延续了狗的“工作基因”,而宠物狗则成为人类的“情感支持伙伴”。科学研究显示,养狗能降低人类血压、缓解焦虑,其“治愈能力”被纳入现代医疗体系。

四、央视引进版特色:温情叙事与科学普及

央视国语版通过通俗解说和案例,拉近与观众距离,尤其适合家庭观看。影片结尾提出:“狗用忠诚改变了人类的生存方式,人类用选育塑造了狗的多样形态——这种双向选择,让我们成为彼此生命中不可或缺的一部分。”

影片虽拍摄于2009年,但核心科学结论(如东亚起源说、自我驯化假说)至今仍被主流学术界认可,是理解“狗与人类关系”的经典纪录片,兼具知识性与情感共鸣。