《城市丛林 Urban Jungle 2023》

2023年,Curiosity纪录片《城市丛林》以“混凝土与野生动物的共舞”为主题,深入全球12座超级城市的隐秘角落,揭开一场被忽视的“生存革命”:当人类用钢筋水泥构建城市时,野生动物正以惊人的适应力渗透进每一个缝隙——东京的狸猫在深夜翻找垃圾分类箱,柏林的野猪家族在地铁站附近筑巢,纽约的游隼在摩天大楼顶端孵化幼鸟,甚至伦敦的狐狸学会了利用交通信号灯过马路。影片通过红外相机、无人机追踪和市民手机拍摄的“意外镜头”,展现了动物如何将城市改造成“新型栖息地”,也直面人类的矛盾心态:当浣熊偷食猫粮、蝙蝠栖息在办公楼屋檐,我们该视它们为“入侵害虫”,还是共享家园的“野生邻居”?这场“城市丛林”的生存博弈,最终指向一个核心命题:城市从不是自然的对立面,而是野生动物进化的“新战场”,也是人类重新学习与自然共生的“课堂”。

第一章:“夜间幽灵”——城市动物的“反人类作息”

纪录片开篇,东京杉并区的深夜街道,一只成年狸猫(Tanuki)正用前爪打开居民的分类垃圾桶。它的动作熟练得令人惊讶:先推倒塑料瓶回收箱(获取瓶内残留液体),再用牙齿撕开厨余垃圾袋,精准挑出鱼肉和米饭,甚至会避开混入的金属罐——这不是偶然行为,日本科学家通过GPS追踪发现,东京狸猫已形成“垃圾场觅食文化”,幼崽需跟随母亲学习6个月才能掌握“翻垃圾技巧”。更有趣的是,它们的体型比 rural 同类小15%,骨骼更灵活,能钻进狭窄的下水道,堪称“为城市量身进化”。

与之形成对比的是柏林的野猪(Wild Boar)。2022年,柏林警方接到超过1200起野猪“扰民”报告:它们闯入幼儿园操场、撞翻街头小贩的摊位,甚至在地铁轨道上“散步”。但红外相机揭示了真相:野猪只在夜间活动,白天躲在公园的灌木丛中睡觉,而所谓的“攻击”多是人类投喂引发的争抢。片中,动物行为学家在野猪常出没的区域安装“智能喂食器”(仅夜间开放,投放天然橡果而非人类食物),3个月后,野猪“扰民”事件下降了67%。“它们不是来‘捣乱’的,只是城市扩张夺走了它们的森林,现在不得不学着在人类的‘剩饭’中活下去。”

第二章:“摩天大楼上的猎鹰”——动物的“城市生态位”

在纽约曼哈顿,纪录片用长焦镜头捕捉到震撼画面:一只游隼(Peregrine Falcon)从帝国大厦顶端俯冲而下,时速达320公里,精准抓住一只飞过华尔街的鸽子——这是地球上速度最快的动物捕食场景,却发生在金融中心的玻璃幕墙之间。1980年代,北美游隼因DDT农药污染濒临灭绝,纽约仅存2对;如今,它们在摩天大楼的 ledges 筑巢,以城市鸽子和野鸭为食,数量已恢复至30对。生物学家解释:“对游隼而言,摩天大楼就是‘人造悬崖’,开阔的楼顶视野比自然峭壁更利于捕猎。”

更神奇的是“城市蝙蝠公寓”。在澳大利亚墨尔本,市政厅在办公楼屋檐下安装了特制木箱,吸引灰头狐蝠(Grey-headed Flying Fox)栖息。这些蝙蝠每晚能捕食3000只蚊子,相当于“天然灭蚊器”,而它们的粪便则成为城市公园的优质肥料。片中,生态学家用热成像仪拍摄蝙蝠的夜间飞行:它们避开路灯(利用星光导航),沿着城市河流觅食,形成一道“空中走廊”——“人类用灯光驱逐黑暗,却意外为蝙蝠创造了‘无天敌飞行区’(猛禽不喜强光),这是进化中的‘无心插柳’。”

第三章:“冲突与共存”——当野生动物“越界”

城市动物的适应力,有时会触碰人类的“安全红线”。在多伦多,浣熊(Raccoon)因频繁闯入民宅偷食猫粮,被称为“蒙面盗贼”;在孟买,猕猴群会抢夺街头小贩的水果,甚至爬上公交车抢夺乘客的零食。纪录片没有简单谴责动物,而是通过案例揭示冲突根源:

食物诱惑:人类垃圾中70%是可食用厨余,相当于为动物提供“自助餐”;

栖息地碎片化:城市公园被道路分割成“生态孤岛”,动物不得不冒险穿越马路寻找配偶;

错误投喂:游客向松鼠、鸽子投食,导致它们失去野外生存能力,依赖人类食物。

解决方案藏在细节中:新加坡组屋区安装“防猴电网”(仅威慑不伤害),芝加哥公寓楼设计“蝙蝠专属通风口”,巴黎在塞纳河畔种植“鸟类友好型灌木”(提供天然食物)。最成功的案例是温哥华的“熊箱计划”:居民将垃圾桶换成防熊金属箱,同时在郊区种植蓝莓和三文鱼洄游通道,吸引黑熊远离市区——2023年,温哥华熊类闯入事件同比下降82%。“冲突的本质不是‘动物太贪婪’,而是人类从未想过给它们留一块‘餐桌’。”

第四章:“城市生态的隐形工程师”——动物的“意外贡献”

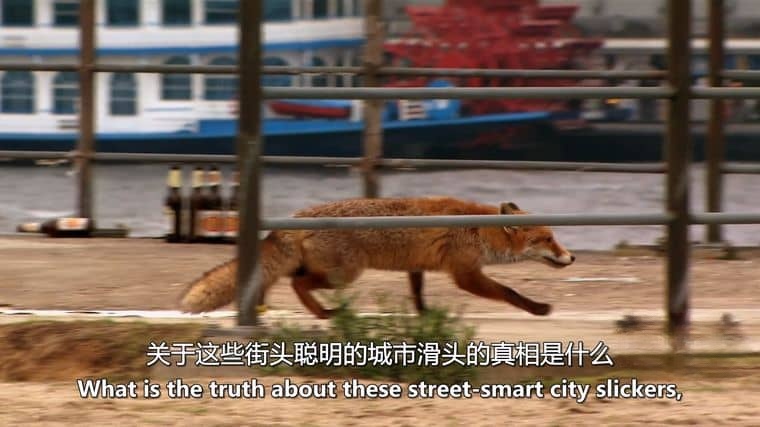

抛开“麻烦制造者”的标签,城市动物实则是“生态系统的免费维护员”。在伦敦,狐狸(Red Fox)每年捕食约1.2万只老鼠,相当于“城市灭鼠队”;在里约热内卢,狨猴(Marmoset)在树冠间活动时,帮助传播20余种植物种子,促进城市森林更新;在阿姆斯特丹,河狸(Beaver)在运河边筑坝,减缓水流速度,减少了洪水风险——这些“生态服务”每年为城市节省数亿美元治理成本。

片中最暖心的“跨物种合作”:在旧金山金门公园,乌鸦(Crow)会将坚果放在十字路口,等汽车碾过外壳后,趁红灯时飞落啄食果仁;而司机们逐渐形成默契,遇到乌鸦“放坚果”时会减速避让。“这不是训练的结果,而是动物与人类的‘双向适应’——乌鸦学会利用人类工具,人类学会尊重它们的智慧。”

终章:“共享城市”——人类的“谦卑革命”

纪录片结尾,镜头从东京狸猫的“垃圾课”切换到纽约游隼的“摩天大楼巢穴”,从柏林野猪的“智能喂食器”切换到温哥华的“熊箱”。旁白中,生态学家总结:“城市野生动物的出现,不是自然的‘入侵’,而是对人类的‘提醒’——地球从不是人类独有的‘房产’,而是所有生命的‘合租公寓’。”

从厌恶到好奇,从驱逐到接纳,《城市丛林》记录的不仅是动物的适应,更是人类观念的转变:当我们在阳台为麻雀放置饮水盆,在公园为刺猬搭建“枯叶小屋”,在路边为乌龟减速等待时,城市便不再是“混凝土沙漠”,而是真正的“生命共同体”。正如片中一位柏林老人所说:“每天早上被乌鸦的叫声唤醒,比闹钟更动听——它们是我的‘野生邻居’,也是这座城市活着的证明。”