《飞蝇钓的艺术》:丝线与羽毛间的自然诗意

当 720P 高清镜头聚焦于苏格兰手工鱼饵制作大师梅根・博伊德(Megan Boyd)指尖的羽毛与丝线,BBC 2014 年出品的钓鱼纪录片《飞蝇钓的艺术:吻水》(The Art of Fly Fishing: Kiss the Water),以英语英字的清晰呈现(资源规格:MP4 格式 / 9.8GB),为观众打开了一扇通往飞蝇钓世界的独特窗口。这部影片没有执着于钓鱼收获的刺激瞬间,而是将镜头对准手工假饵制作的细腻过程,透过梅根的精湛技艺,既展现飞蝇钓 “以假饵诱鱼” 的独特魅力,更诠释了这项运动背后 “自然观察” 与 “手工艺术” 的深度融合,让 “钓鱼” 从单纯的休闲活动,升华为一场与自然对话的诗意创作。

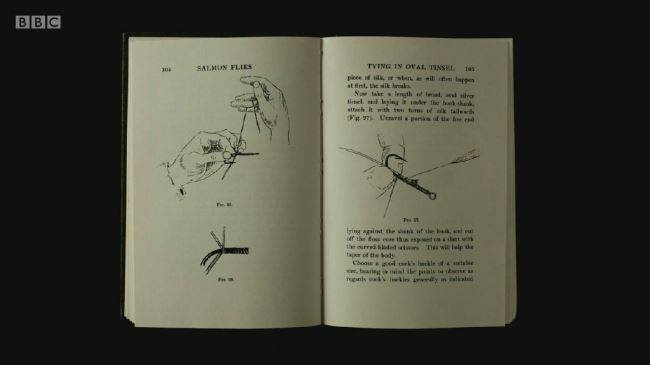

纪录片最动人的内核,在于用镜头捕捉 “手工创作” 的温度,展现梅根・博伊德对技艺的极致追求。飞蝇钓的灵魂在于假饵 —— 这些模仿昆虫形态的手工制品,需精准还原自然生物的动态与质感,才能在水中吸引鱼类注意。影片中,梅根对材料的挑剔近乎苛刻:她会仔细筛选雄鸟背部的黑色或斑白色羽毛,确保每一根羽丝的纹理都符合昆虫翅膀的自然形态;选用细铜丝时,会反复比对光泽与韧性,保证缠绕时既能固定材料,又能模拟昆虫身体的金属质感;就连黑绒线的缠绕密度,都需严格控制,以还原昆虫绒毛的细腻触感。镜头特写记录下她创作的每一个关键步骤:固定鹳毛时,指尖轻捏羽毛调整角度,确保入水后能呈现 “挣扎摆动” 的动态;打半结时,丝线在指间灵活穿梭,力度拿捏分毫不差,避免假饵松散;最后用粘接剂收尾时,她会用细针轻轻梳理羽丝,让成品保持自然蓬松的状态。这些细节里没有流水线生产的冰冷,只有手工创作者对 “极致” 的执着,让每一枚飞蝇假饵都成为兼具实用性与艺术性的 “微缩雕塑”。

更深层的叙事,在于影片透过假饵制作,揭示飞蝇钓与 “自然观察” 的紧密关联。飞蝇钓的核心逻辑是 “模拟自然”—— 只有精准理解昆虫的形态、习性与水中动态,才能制作出能以假乱真的假饵。梅根的创作过程,本质上是一场对自然的深度解读:她会长期观察不同季节、不同水域的昆虫种类,记录它们在水面停留时的翅膀角度、挣扎时的身体姿态;甚至会研究鱼类的视觉偏好,调整假饵的颜色与光泽,让成品既符合昆虫特征,又能精准吸引目标鱼种。影片中一段动画演示尤为直观:将梅根制作的假饵与真实昆虫并置水中,假饵的羽丝随水流摆动,金属丝模拟的昆虫身体反射出微光,与真实昆虫的动态几乎毫无差别,难怪会成为飞蝇钓爱好者眼中的 “艺术品”。这种 “以自然为师” 的创作理念,让飞蝇钓超越了 “钓鱼” 的表层含义,成为一种需要耐心、观察力与创造力的 “自然认知实践”—— 钓者不仅要学会制作假饵,更要读懂水域生态,理解昆虫与鱼类的互动关系,才能真正享受这项运动的乐趣。

纪录片的价值,还在于它巧妙串联起飞蝇钓的历史与文化,让观众看见这项运动的演变与精神内核。影片虽以梅根的个人故事为核心,却也间接勾勒出飞蝇钓的发展脉络:它最初是渔民为生存发明的捕鱼技巧,假饵制作简单朴素,仅为满足实用需求;随着时代变迁,逐渐演变为融合手工艺术、自然观察与休闲哲学的文化活动,假饵也从 “工具” 升级为 “艺术品”,承载着创作者对自然的理解与对技艺的尊重。影片中提及,梅根的假饵不仅深受普通爱好者喜爱,还曾作为礼物赠予皇室成员,成为飞蝇钓文化的一张 “名片”—— 这背后正是飞蝇钓的独特魅力:它不追求 “速战速决” 的收获,而是强调 “享受过程” 的从容,钓者在等待鱼上钩的过程中,观察水面波光、聆听鸟鸣风声,与自然达成一种宁静的和谐。这种 “慢节奏” 的休闲哲学,与当下快节奏的现代生活形成鲜明对比,也让影片具有了超越 “钓鱼题材” 的人文思考。

值得一提的是,9.8GB 的 MP4 大容量存储,为 720P 画质提供了充足保障,让镜头能清晰呈现假饵制作的每一处细节 —— 无论是羽毛的纹理、丝线的缠绕轨迹,还是假饵入水后羽丝的摆动动态,都能精准传递给观众,带来身临其境的视觉体验;英语英字的配置,则让全球观众能更直观地理解梅根的创作理念与飞蝇钓文化,打破语言障碍。对于钓鱼爱好者而言,这部影片是学习飞蝇钓技艺的 “教科书”;对于手工艺术爱好者,它展现了传统技艺的迷人魅力;而对于普通观众,它则打开了一扇了解 “小众文化” 的窗口,让人看见平凡爱好中蕴藏的极致与诗意。

影片结尾,镜头跟随一枚飞蝇假饵坠入水中,羽丝在清澈的水波中缓缓展开,模拟着昆虫的自然动态。这一刻,没有钓鱼收获的欢呼,只有自然与技艺交融的宁静之美 —— 这正是《飞蝇钓的艺术》想要传递的核心:飞蝇钓的魅力,从不在于 “钓到鱼” 的结果,而在于创作假饵时的专注、观察自然时的敬畏,以及与水、与鱼、与万物对话的诗意。当梅根的指尖在羽毛与丝线间穿梭时,她编织的不仅是一枚枚假饵,更是一场关于自然、技艺与耐心的温柔叙事。