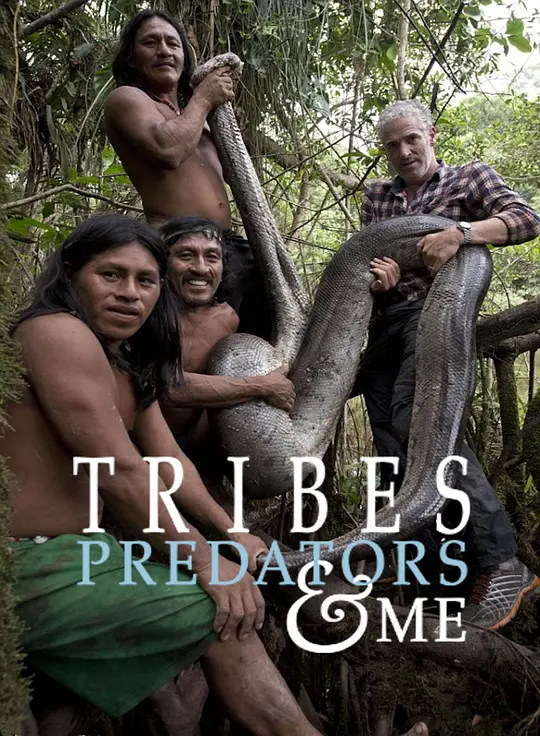

《部落、猛兽和我》(Tribes, Predators & Me,2017)是BBC出品的一部纪实类自然纪录片,由野外生物摄影师戈登·布坎南(Gordon Buchanan)深入全球三个与猛兽共生的原始部落,通过“沉浸式体验”揭示人类与野生动物之间“危险而古老的共存智慧”。从太平洋岛国与鲨鱼共舞的“海洋守护者”,到蒙古草原用金雕狩猎的“游牧勇士”,再到非洲与鬣狗共享食物的“草原共生者”,影片以“局内人视角”打破“人类与猛兽对立”的刻板印象,展现了不同文化中“敬畏自然、利用自然、与自然和解”的生存哲学,堪称一部“活态的人类与野生动物关系史”。

一、太平洋鲨鱼:部落与“海洋猎手”的千年契约

第一集《鲨鱼守护者》聚焦南太平洋法属波利尼西亚的波拉波拉岛部落——这里的原住民与虎鲨、柠檬鲨之间存在着一种“祭祀与共生”的神秘关系。戈登跟随部落长老莫雷阿学习“鲨鱼召唤仪式”:在月圆之夜,长老用椰子油混合金枪鱼血涂抹身体,乘坐独木舟驶入深海,吟唱古老歌谣,不到半小时,十余条3米长的虎鲨便会聚集在舟旁,温顺地接受部落成员的触摸。这种“人鲨共舞”并非表演,而是部落的“生存仪式”——他们相信鲨鱼是祖先的化身,每年的祭祀能确保海洋渔业丰收,而鲨鱼也通过这种互动,将部落视为“非威胁者”,避免攻击当地渔民。

影片通过水下摄影记录了震撼细节:当部落成员潜入水中给鲨鱼喂食时,鲨鱼会主动避开人类的脆弱部位(如喉咙、腹部),其咬合力虽可达每平方厘米300公斤,却能精准控制力度,仅轻轻叼走食物。科学家通过卫星追踪发现,这些鲨鱼的活动范围始终围绕部落海域,从未攻击过当地居民,而邻近岛屿因无此传统,每年都有鲨鱼袭击事件。这种“文化驯化”现象,挑战了“鲨鱼是纯粹掠食者”的认知——人类通过仪式、气味与行为,在鲨鱼的“威胁识别系统”中刻下了“安全”的标签。

二、蒙古金雕:游牧民族与“天空之狼”的狩猎同盟

第二集《金雕猎人》深入蒙古国阿尔泰山脉的哈萨克族部落,记录了传承千年的“金雕狩猎术”——这里的牧民训练金雕捕猎狐狸、野兔,甚至野狼,而金雕也通过与人类合作,获得更稳定的食物来源。戈登跟随70岁的老猎人阿合买提学习“驯雕”:金雕从雏鸟(45天)开始被收养,猎人用皮革眼罩遮住其视线,通过“饥饿训练”建立服从性,再逐步打开眼罩,让雕适应人类存在。训练成功的金雕能听懂口哨指令,从百米高空俯冲捕猎,其时速可达320公里,爪子的握力达160公斤,能瞬间折断狐狸的颈椎。

影片中最动人的是“人雕情感联结”:阿合买提的金雕“闪电”已跟随他12年,每次狩猎归来,都会用喙轻蹭主人的脸颊,而猎人会用自己的嘴给雕喂食(将肉嚼碎后喂入雕口),这种“亲密喂养”强化了彼此的信任。根据部落传统,金雕在15岁左右(接近寿命极限)会被放归山林,老猎人会在雕的尾羽系上彩色布条,寓意“感谢它一生的贡献”。戈登见证了阿合买提放走“闪电”的场景:老人流泪吟唱离别歌谣,而“闪电”在空中盘旋三圈后才离去——这种“用后放生”的伦理,展现了游牧民族对自然的敬畏:人类只是借用动物的能力,而非占有它们的生命。

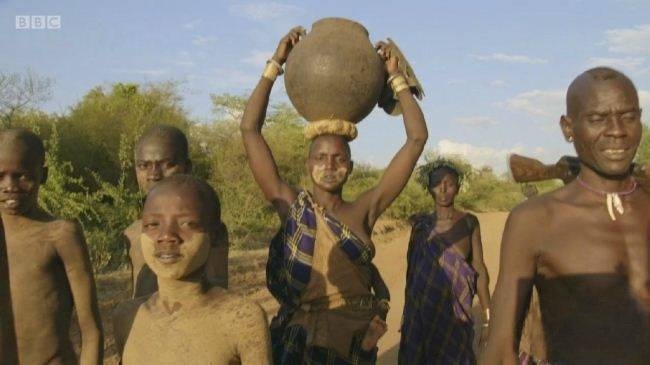

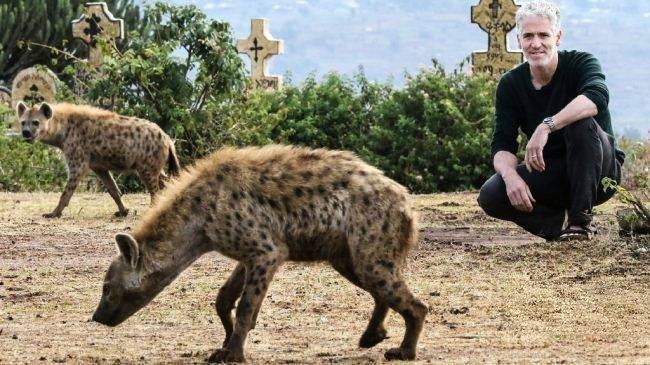

三、鬣狗部落:非洲草原与“拾荒者”的食物共享

第三集《鬣狗共生者》前往埃塞俄比亚的奥莫河谷部落,这里的原住民与斑鬣狗之间存在着一种“黑暗中的默契”——部落将死者遗体放置在特定的“鬣狗洞穴”,让鬣狗“清理”尸体,而鬣狗则通过这种方式,将部落视为“食物提供者”,从不攻击活人。戈登在部落成员的陪同下,夜间潜入鬣狗洞穴附近,用红外摄像机记录下震撼画面:数十只斑鬣狗围绕着遗体,却秩序井然,没有争抢,仿佛在执行某种“仪式”。部落长老解释:“鬣狗是连接生死的使者,它们带走死者的身体,让灵魂回归大地。”

更令人惊讶的是“双向保护”:当部落遭遇狮子、猎豹等威胁时,会模仿鬣狗的叫声(高频率的“咯咯声”),鬣狗群听到后会赶来“支援”——它们虽不直接攻击大型猫科动物,却通过持续骚扰迫使对方离开。科学家通过基因分析发现,这些鬣狗的消化系统能适应人类遗体中的衣物纤维(如棉、麻),其肠道菌群与其他地区的鬣狗存在显著差异,证明这种“共生关系”已持续至少3000年,形成了独特的“文化基因”。戈登亲身体验了部落的“鬣狗夜巡”:他涂抹部落特制的草药(混合鬣狗粪便和植物汁液),鬣狗从他身边经过时,仅用鼻子嗅了嗅便转身离开,这种“气味认同”是跨越物种的信任凭证。

四、共存的启示:人类与猛兽的“非对抗性智慧”

影片的核心价值在于揭示:人类与猛兽的关系并非只有“征服”或“逃离”,更可以是“理解”与“合作”。波拉波拉部落通过仪式与鲨鱼建立“安全信号”,哈萨克族通过情感联结与金雕形成“狩猎同盟”,奥莫河谷部落通过“食物共享”与鬣狗达成“互不侵犯条约”——这些文化实践的本质,是人类对猛兽行为模式的精准把握:鲨鱼对“稳定食物来源”的需求、金雕对“高效捕猎辅助”的依赖、鬣狗对“腐肉资源”的偏好,被不同部落转化为“共生的契机”。

正如戈登在片中所言:“当我们将猛兽视为‘敌人’时,它们便成为敌人;当我们将它们视为‘邻居’时,它们便会回应我们的善意。这些部落的智慧告诉我们:人类不需要战胜自然,只需学会读懂自然的语言。” 影片结尾,波拉波拉岛的少年在长老指导下第一次召唤鲨鱼,蒙古的年轻猎人放飞训练成功的金雕,奥莫河谷的儿童在鬣狗洞穴旁嬉戏——这些画面传递出一个朴素的真理:与猛兽共生的终极密码,不是恐惧,而是敬畏;不是控制,而是尊重。

结语:一部“活着的生态伦理教科书”

《部落、猛兽和我》之所以超越普通自然纪录片,在于它不仅记录了“人类与猛兽的互动”,更呈现了“不同文化如何定义人与自然的关系”。从太平洋的“鲨鱼祭祀”到蒙古的“金雕盟约”,从非洲的“鬣狗共生”到现代社会的“动物保护”,影片通过对比,让观众反思:当人类拥有了枪支、电网、动物园等“隔离工具”后,是否也失去了与自然直接对话的能力?

这部纪录片最终留给我们的,不仅是对原始部落生存智慧的惊叹,更是对“现代人与自然关系”的叩问:在科技发达的今天,我们或许无法像古人一样与猛兽共舞,但至少可以学习他们的“敬畏之心”——承认野生动物的生存权利,理解它们在生态系统中的价值,在“利用”与“保护”之间找到平衡。正如哈萨克族老猎人所说:“金雕能看见我们看不见的远方,而我们能给它一个温暖的巢穴——自然不需要人类拯救,只需要人类不添乱。”