《丛林动物医院》(Jungle Animal Hospital,2017)是BBC聚焦中美洲危地马拉丛林动物救助工作的纪实纪录片,镜头深入危地马拉雨林深处的野生动物救护中心,记录了700余只受伤、被走私或遗弃的动物在此接受治疗、康复并重返自然的全过程。从非法宠物交易中获救的鹦鹉幼崽,到被猎人陷阱夹伤的蜘蛛猴,从因栖息地破坏而落单的貘宝宝,到遭遇车祸的美洲豹,影片以“生命救援”为主线,展现了医护人员与时间赛跑的艰辛,也揭示了野生动物保护背后“治愈个体”与“对抗非法贸易”的双重挑战。

一、雨林中的“生命急诊室”:从救助到野化的艰难旅程

纪录片以“病例追踪”的方式,呈现了救护中心的日常运作——这里不仅是医院,更是野生动物的“康复学校”:

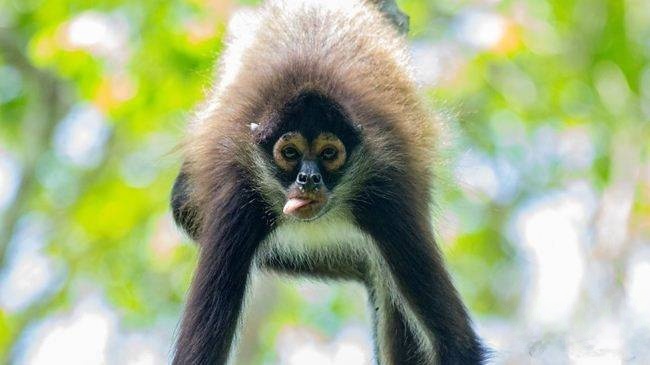

蜘蛛猴的“断指重生”:一只名为“奇奇”的黑掌蜘蛛猴被发现时,左前肢被猎人的钢丝陷阱勒断,伤口感染严重。医护人员为其进行截肢手术(保留肘部以上部分),并用3D打印技术制作了简易假肢。但真正的挑战在于“野化训练”:蜘蛛猴依赖四肢在树间荡跃,失去一肢后难以保持平衡。训练师用绳索模拟树枝,引导奇奇用三肢练习跳跃,从最初的频繁摔跤,到3个月后能成功抓住5米外的树枝,其进步被红外相机记录下来。影片结尾,奇奇被放归雨林,它回头望了一眼训练师,然后消失在树冠中——这一幕成为救护中心“成功野化”的象征。

鹦鹉的“反驯化斗争”:救护中心里数量最多的是鹦鹉(占动物总数的60%),它们多从非法宠物市场获救,因长期被人类饲养,已失去野外生存能力。医护人员采取“零互动原则”:不与鹦鹉说话,不进行眼神交流,甚至穿着迷彩服喂食,迫使它们忘记人类的“友善”。为恢复飞行能力,工作人员在30米高的笼舍内设置“障碍飞行训练”,每天让鹦鹉飞行20公里,直到它们能连续飞行100米不落地。一只蓝喉金刚鹦鹉“布鲁”因被走私者拔掉部分飞羽,花了8个月才长出新羽,放飞那天,它在空中盘旋三圈,发出野性的鸣叫——这种鸣叫与人工饲养时的“学舌声”截然不同,是野化成功的标志。

貘宝宝的“代理母亲”:南美貘是危地马拉的濒危物种,一只刚出生的貘宝宝“佩德罗”因母亲被偷猎者杀害,被送到救护中心时体重仅5公斤(正常新生貘应达10公斤)。兽医安娜承担起“代理母亲”的角色,用特制奶粉(混合香蕉、牛油果和昆虫蛋白粉)每2小时喂养一次,夜里睡在貘舍旁的行军床上,模仿母貘的呼噜声安抚幼崽。6个月后,佩德罗长到60公斤,开始学习用鼻子挖掘树根、识别有毒植物——这些技能无法通过人工教授,只能让它观察其他成年貘的行为。影片记录了它第一次成功避开毒藤的瞬间:佩德罗闻到气味后迅速后退,这种“本能觉醒”让工作人员热泪盈眶。

二、非法贸易的“创伤现场”:救护中心背后的残酷现实

纪录片并未回避动物救助的“沉重底色”——大多数动物的伤病都与人类活动直接相关:

走私链条的“幸存者”:在危地马拉,一只金刚鹦鹉的黑市价格高达1万美元,相当于当地农民10年的收入。影片跟随警方突袭了一个走私窝点:狭小的木箱内挤满20只鹦鹉,其中一半已窒息死亡,幸存的鹦鹉羽毛脱落、眼神呆滞,因长期营养不良,喙部变形无法进食。医护人员用针管给它们喂食流食,存活率仅30%。更令人心痛的是幼崽走私:为便于运输,走私者会将鹦鹉雏鸟的翅膀、爪子生生折断,这种“致残式运输”让许多幼鸟即使获救也无法重返野外。

栖息地破坏的“连锁反应”:随着雨林被砍伐用于种植咖啡和香蕉,野生动物被迫进入人类居住区,冲突频发。一只美洲豹因捕食村民的牛被击伤,它的右眼球被弹弓打瞎,左前腿骨折。尽管医护人员成功修复了它的腿伤,但单眼视力使它无法准确判断距离,失去捕猎能力,最终只能留在救护中心,成为“永久居民”。影片中,这只美洲豹在笼舍里来回踱步,对着雨林方向嘶吼,其绝望的眼神令人动容。

“救助-放归”的循环困境:救护中心的容量有限(最多容纳700只动物),但每月仍有50-80只动物被送来,许多动物因伤势过重或无法野化,只能长期滞留。兽医马克坦言:“我们就像在‘急诊室’和‘临终关怀’之间摇摆,有时治愈一只动物,却发现它的栖息地已消失,放归等于让它送死。”这种“治标不治本”的困境,凸显了野生动物保护的核心矛盾:没有栖息地的恢复,救助只是“暂时续命”。

三、希望的微光:社区参与与“雨林守护者”计划

影片后半段转向“根源性保护”——救护中心与当地社区合作,开展“雨林守护者”计划:

原住民的“巡逻队”:招募玛雅印第安人组建反盗猎巡逻队,他们熟悉雨林地形,能追踪偷猎者的踪迹。巡逻队配备无人机和红外相机,6个月内捣毁了12个走私窝点,解救动物40余只。一位名叫“胡安”的巡逻队员曾是偷猎者,他说:“看到被解救的小鹦鹉奄奄一息,我意识到自己在摧毁孩子们未来可能看到的动物。”

“咖啡林-雨林缓冲区”:与咖啡农场主合作,在农场边缘保留10米宽的“雨林走廊”,种植本土树种(如桃花心木),为野生动物提供迁徙通道。这种“友好农业”使附近的鸟类数量在2年内增加了40%,也让农场主因“生态咖啡”认证获得更高收入。

儿童的“自然教育”:救护中心开设“雨林课堂”,让当地孩子近距离观察动物(如给康复的海龟喂食),学习野生动物的重要性。一个10岁女孩在作文中写道:“我以前觉得鹦鹉很漂亮,可以养在家里,但现在知道,它们属于天空,不属于笼子。”这种观念的转变,被认为是“最长效的保护”。

结语:丛林里的“生命平等”课

《丛林动物医院》最动人的,不是“治愈成功”的喜悦,而是医护人员面对“无法治愈”时的坚持——他们为无法放归的动物打造“终身栖息地”,给失明的美洲豹布置“气味迷宫”(用不同动物的粪便刺激其嗅觉),为断翅的鹦鹉制作“觅食平台”(摆放坚果和水果)。这些细节传递出一个朴素的理念:即使动物无法重返自然,也应拥有有尊严的生活。

正如救护中心创始人卡洛斯所说:“我们救不了所有动物,但每救一只,就是在告诉偷猎者和走私者:这些生命值得被保护。” 影片结尾,夕阳下的雨林中,一群被放归的动物(蜘蛛猴、鹦鹉、貘)在各自的领域活动,它们的存在证明:人类与野生动物并非对立,只要给予空间和尊重,丛林就能恢复它应有的生机。

这部纪录片最终留给观众的,不仅是对非法贸易的愤怒,更是对“生命价值”的思考:在地球这个“大丛林”里,每个物种都有生存的权利,而人类的责任,或许就是成为“最温柔的守护者”,而非“最贪婪的掠夺者”。