《超级感官——动物的秘密能力》(Super Senses: The Secret Power of Animals,2014)是BBC出品的一部聚焦动物感知能力的科普纪录片,由生物学家帕特里克·阿利(Patrick Aryee)与物理学家海伦·泽尔斯基(Helen Czerski)联合主持,通过三集内容——《视觉超越》《听觉边界》《嗅觉密码》,深入探索动物如何通过视觉、听觉、嗅觉等“超级感官”突破人类认知极限,在自然界中生存、捕食与繁衍。影片结合神经科学实验、生物力学模拟与4K超高清摄影,揭示了动物感官背后的科学原理,展现了一个人类无法直接体验的“隐藏世界”——在这里,大象能“听”到百公里外的雷雨,蜜蜂能“看”到紫外线花蜜标记,鲨鱼能“闻”到海水中百万分之一浓度的血液,而这些能力的底层逻辑,恰恰是生命对环境最极致的适应。

一、视觉超越:动物眼中的“色彩与速度革命”

第一集聚焦动物视觉的“超能力”,彻底颠覆“人类视觉是生物界标杆”的认知:

蜜蜂的“紫外线地图”:在剑桥大学的实验室,科学家通过特制紫外线相机还原了蜜蜂眼中的花朵——人类看到的黄色蒲公英,在蜜蜂眼中却呈现出“紫外线靶心”(花瓣边缘的紫外线反射率高于中心),这种“花蜜指南”由类黄酮物质构成,能精准引导蜜蜂找到花蜜。更神奇的是,蜜蜂的复眼包含6300只小眼,每秒可处理300帧图像(人类仅24帧),能看清高速飞行中花粉的轨迹,其视觉分辨率虽低于人类,动态捕捉能力却远超任何相机。

鹰的“千里眼”与“双重视觉系统”:在肯尼亚马赛马拉草原,金雕的视力是人类的8倍——它们能在3000米高空发现地面上的野兔,其视网膜黄斑处的视锥细胞密度达每平方毫米100万个(人类仅20万个),且拥有“双中央凹”(一个负责远距离聚焦,一个负责近距离观察)。影片通过模拟实验展示:当金雕俯冲捕猎时,其眼球会通过肌肉挤压变形,调整焦距,确保猎物在高速运动中始终清晰,这种“生物防抖技术”让现代无人机的视觉系统都相形见绌。

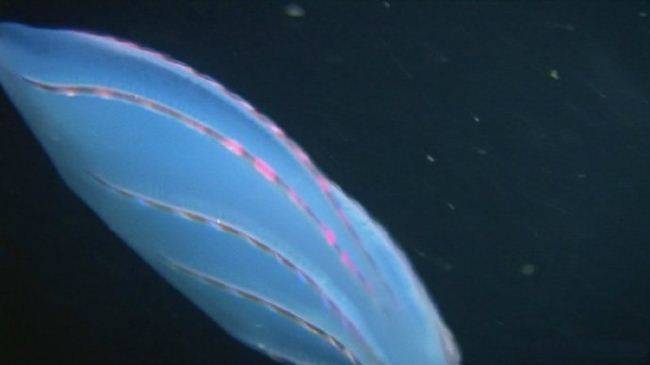

乌贼的“动态伪装与偏振光视觉”:作为无脊椎动物中的“伪装大师”,乌贼的皮肤含有数百万个色素细胞和反光细胞,能在0.2秒内模仿周围环境的颜色、纹理甚至光影变化。但更惊人的是其“偏振光视觉”——人类无法感知的偏振光(如天空中太阳的偏振方向),在乌贼眼中却是“导航地图”,它们通过这种能力在深海中定位方向。科学家发现,乌贼甚至能“看见”鱼群肌肉收缩产生的生物电偏振光,从而锁定隐藏在沙中的猎物。

二、听觉边界:次声波、超声波与“声音地图”

第二集探索动物如何突破人类听觉的物理极限(20Hz-20000Hz),构建“声音的隐形世界”:

大象的“次声波远程会议”:在纳米比亚埃托沙国家公园,科学家用地震仪记录到大象通过脚掌发出的次声波(频率1-20Hz),传播距离可达100公里。这种“地面震动语言”包含复杂信息:雌象用特定频率呼唤分散的幼崽,雄象通过次声波宣示领地,甚至能“预测”远方的降雨(次声波可感知大气压力变化)。当象群接收到“危险信号”时,会迅速围成圆圈保护幼象,其反应速度比视觉预警快3倍。影片中,一只受伤的小象通过次声波向3公里外的象群求救,20分钟后象群赶到,用鼻子卷起树枝为小象搭建“临时庇护所”。

蝙蝠的“超声波三维成像”:在马来西亚的洞穴中,马蹄蝠能发出频率高达120kHz的超声波(人类听觉上限仅20kHz),通过回声定位精确到0.1毫米——它们能在漆黑的洞穴中避开蜘蛛网,捕捉飞行中的蚊子。科学家通过声纳模拟发现,蝙蝠的大脑能将回声信号转化为“三维地图”,甚至能区分蚊子的性别(雌蚊翅膀振动频率比雄蚊低10Hz)。更神奇的是,某些蝙蝠会模仿黄蜂的嗡嗡声,吓退捕食者,这种“声音拟态”是听觉能力的延伸应用。

海豚的“声呐穿透术”:宽吻海豚的额隆(脂肪组织)能聚焦超声波,穿透30厘米厚的泥沙或20厘米厚的骨骼,探测藏在海底的比目鱼或孕妇体内的胎儿心跳。在佛罗里达海豚研究中心,一只海豚被训练用声呐“阅读”人类手掌上的文字,其准确率达85%,证明海豚的声呐分辨率堪比医学超声仪。影片记录了海豚的“合作捕猎声呐网”:5只海豚围成圆圈,同步发出超声波,形成“声呐包围圈”,将鱼群驱赶到浅水区,这种“团队协作”使其捕猎效率提升3倍。

三、嗅觉密码:气味分子的“化学语言”

第三集揭示嗅觉作为“最古老感官”的强大功能——动物通过气味传递信息、定位猎物、识别亲属,构建起一个“无形的化学社交网络”:

狗的“嗅觉指纹”与“疾病诊断”:在伦敦大学学院的实验中,一只拉布拉多犬能通过嗅觉分辨肺癌患者的呼吸样本,准确率达97%——人类肺部癌细胞会分泌特殊挥发性有机化合物(VOCs),狗的嗅觉受体(约3亿个,人类仅500万个)能检测到浓度低至10^-12克/升的VOCs,相当于在标准游泳池中找到一勺糖。更惊人的是,狗能记住500种不同气味,其大脑的嗅觉皮层占比达12%(人类仅0.01%),能在复杂环境中(如城市街道)追踪特定气味长达2公里。

蚂蚁的“气味 trails”与“群体决策”:在亚马逊雨林,切叶蚁通过腹部的“信息素腺”分泌化学信号,标记食物路径——当一只工蚁发现优质叶片时,会留下“招募信息素”,其他蚂蚁沿气味 trail 前往,若路径有效,更多蚂蚁会强化气味,形成“正反馈回路”;若路径遇到障碍,蚂蚁会分泌“警告信息素”,引导群体改道。这种“气味民主”使蚁群能在没有中枢指挥的情况下,高效找到最短觅食路径,其算法复杂度启发了人类的“群体智能”优化(如物流路径规划)。

鲨鱼的“血液追踪仪”:大白鲨的嗅觉能力堪称“海洋中的化学雷达”——它们能在10亿升海水中检测到1克血液,其鼻腔中的嗅觉上皮面积达0.1平方米,包含1亿个嗅觉受体细胞。更精妙的是,鲨鱼通过左右鼻孔接收到气味的时间差(约0.1秒),能精准定位猎物方向,其误差不超过1度。影片记录了一只大白鲨在追踪血腥味时,即使猎物已逃脱,仍能根据“气味梯度”(海水浓度变化)继续追击,这种“锲而不舍”的能力使其成为海洋顶级捕食者。

四、感官的“代价与平衡”:超级能力背后的生存逻辑

纪录片并未回避“超级感官”的演化代价:为了拥有鹰的千里眼,金雕的眼球几乎占据头骨的2/3,导致大脑体积受限;为了能听到次声波,大象的中耳骨异常发达,却使其对高频噪音(如人类的枪声)极为敏感;而狗的强大嗅觉,是以味觉的退化(仅1700个味蕾,人类9000个)为代价。这些“取舍”揭示了演化的核心法则——感官能力的强化,永远服务于生存与繁殖的终极目标。

正如物理学家海伦·泽尔斯基在片中所言:“动物的超级感官,本质是生命对物理世界的‘定制化解读’。人类的感官局限,让我们错过了自然界90%的信息,但通过科学,我们终于能‘翻译’这些秘密——原来大象在‘听’地震,蜜蜂在‘看’紫外线,而鲨鱼在‘闻’海洋的每一滴眼泪。”

结语:感官是生命的“环境解码器”

当影片最后将镜头从动物感官切换到人类科技——模仿蝙蝠回声定位的盲人导航仪、借鉴蜜蜂复眼的无人机避障系统、基于狗嗅觉的疾病诊断设备,观众能深刻感受到:动物的超级感官不仅是自然的奇迹,更是人类科技的灵感源泉。而这些能力的本质,不过是生命为了“活下去”而演化出的“环境解码器”——在大象的次声波中,我们听到了生存的智慧;在蜜蜂的紫外线眼中,我们看到了协作的密码;在狗的嗅觉里,我们闻到了生命最细微的信号。