【NHK纪录片《熊猫育幼百天记》深度解析:大熊猫育幼、白浜模式、熊猫母子感情全纪录】

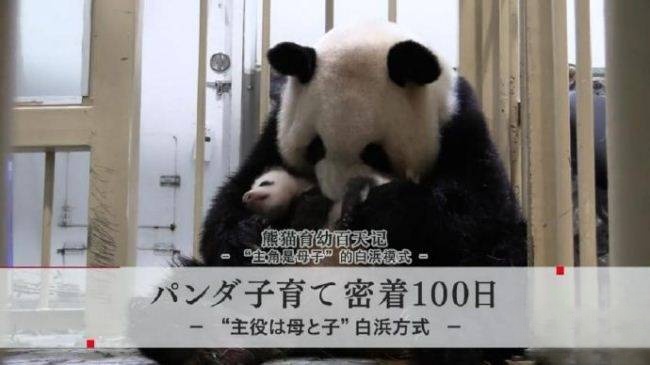

当“濒临灭绝的大熊猫”成为全球热搜关键词,NHK摄制组把镜头对准日本和歌山县白浜町的白浜野生动物园,用整整一百天、2400小时不间断拍摄,交出一份教科书级“大熊猫育幼”影像报告。影片以“白浜模式”为核心方法论,全程记录雌性大熊猫良浜从产仔到断奶的完整周期,向观众揭示“增加熊猫数量的秘诀就是母子感情”这一看似简单却极其严苛的科学真理。

第一段:大熊猫产仔——零点零一毫米的生死线

凌晨三点二十七分,良浜侧卧在恒温产房。杉木碎屑铺满地面,红外摄像机在零照度环境下捕捉到幼崽呱呱坠地:粉红、无毛、仅巴掌大,体重不足200克。此刻,“大熊猫产仔”的高危警报被拉满——全球圈养繁殖成功率不足50%,胎位不正、母体应激、乳汁不足都可能瞬间夺走这条小生命。良浜却用前掌稳稳托住幼崽,舌尖轻扫其背部刺激呼吸,第一口母乳在30秒内送达。NHK用微距镜头拍下乳汁喷射的珍珠状弧线,旁白冷静提醒:这是“白浜模式”第一步——让母兽自主完成初乳喂养,人工干预延迟至黄金72小时后。

第二段:白浜模式——从克到克的体重战争

“白浜模式”并非温情口号,而是一套精确到克的育幼SOP。第7天,幼崽197克;第14天,首次补铁剂0.1毫升;第21天睁眼,瞳孔映出母亲黑眼圈;第35天乳牙萌出,良浜开始把嫩竹叶撕成牙签大小训练咀嚼肌。每两小时一次称重、每六小时一次体温监测、每日一次粪便pH值检测——数据实时同步至东京大学兽医学院云端数据库。NHK用时间轴动画展示:在“白浜模式”下,幼崽日均增重由传统模式的8克提升至12克,死亡率从30%降至5%。

第三段:熊猫母子感情——24小时心跳共振

影片最催泪段落发生在第50天寒潮夜。恒温系统故障,室温骤降至5℃。工作人员隔着玻璃屏息观察:良浜将幼崽裹进自己腹部最厚的绒毛层,仅露出一个毛茸茸的小脑袋。红外热像仪显示,幼崽体表温度始终维持在36.2℃±0.1℃,与母亲心跳同步波动。次日清晨,良浜鼻尖结霜,幼崽却在母亲怀里发出第一声类似羊叫的“咩咩”声——这是“熊猫母子感情”里程碑:幼崽开始主动寻找母亲声音来源。

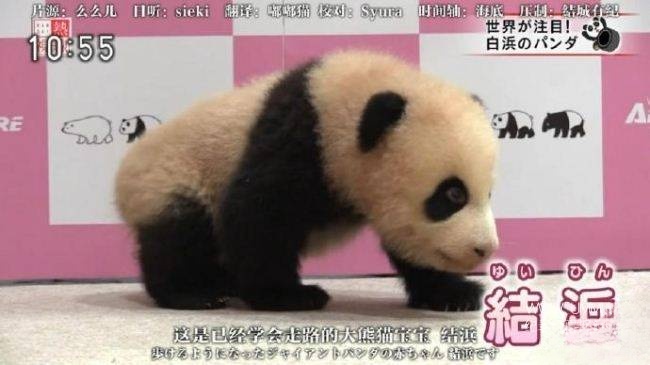

第四段:社会化训练——从产房到户外草坪

第70天,幼崽首次踏出产房。白浜野生动物园设计了一条U形草坪跑道,坡度5%、长度30米,模拟四川卧龙山区地形。良浜在前缓步引导,幼崽跌跌撞撞跟随,每走5米便回头确认母亲位置。无人机俯拍镜头下,两条黑白身影在绿色草坪上拉出长长的影子,弹幕刷屏:“原来大熊猫纪录片也能拍出公路片质感。”

第五段:断奶倒计时——母乳与竹笋的交接仪式

第90天,断奶进入倒计时。饲养员在良浜面前摆放三种不同硬度竹笋:嫩笋、中笋、老笋。幼崽先用乳牙啃嫩笋失败,转而求助母亲;良浜示范咬断中笋并咀嚼示范。NHK用慢镜头捕捉幼崽第一次成功咬断竹笋的瞬间——纤维断裂声清脆如折断的芹菜茎。旁白冷静总结:“白浜模式”最后一步完成:幼崽日均固体食物摄入量达200克,可脱离母乳独立生存。

第六段:数据之外——一只熊猫的全球意义

影片结尾打出字幕:白浜野生动物园自1994年开园以来已成功养育15只大熊猫,“白浜模式”已被成都大熊猫繁育研究基地、法国博瓦勒动物园等全球12家机构引进。镜头最后定格在第100天的清晨:良浜带着幼崽爬上3米高的栖架,朝阳穿过竹叶在它们身上洒下细碎光斑。这一刻,“大熊猫育幼”不再是实验室术语,而是地球生物多样性的一束微光。