《大卫·林奇:艺术人生》(David Lynch: The Art Life, 2016,又名《大卫连治艺术人生》《大卫林区:独白呓语》)是一部深入解构“鬼才名导”大卫·林奇创作灵魂的美国纪录片。影片从2012年他小女儿出生后启动拍摄,在其个人工作室展开长达三年的贴身记录,通过他从抗拒到坦然的自述,串联起从安逸小镇到费城暗巷的成长轨迹,揭示那些如电影场景般奇异的人事物如何在不同阶段塑造他的艺术人格,并在创作历程中留下不可磨灭的印记。

纪录片以“画室独白+童年回溯”的双线叙事,剥离林奇的导演身份,回归其“视觉艺术家”的本源:镜头下,他戴着耳机在工作室涂抹画布,烟雾缭绕中讲述童年记忆——蒙大拿州的蓝天、尖桩篱笆与“近看全是红蚂蚁”的草坪,这种“表面美好下的诡异”成为他日后《蓝丝绒》《双峰》等作品的核心母题。他坦言6岁时因电影《待阳光照耀吧,内莉》患上广场恐惧症,此后用“系三条领带”获得安全感,这种对“秩序与失控”的矛盾感知,转化为《妖夜慌踪》中身份分裂的惊悚隐喻。

影片聚焦林奇艺术语言的形成关键:在华盛顿科克伦艺术学院学习时,他沉迷于画M1917勃朗宁机枪,称其为“最爱的静物”;转学到费城美术学院后,城市的破败与暴力激发了他的创作转向——纪录片重现他早期短片《六个苍白的人影》《祖母》的诞生过程,那些扭曲的人体、病态的家庭关系,正是他对费城暗巷生活的视觉投射。他回忆与第一任妻子佩吉因艺术结缘却因现实压力分离,女儿詹妮弗的出生让他“第一次理解爱,也第一次理解恐惧”,这种情感后来融入《史崔特先生的故事》的温情与《内陆帝国》的梦魇。

大量未公开的家庭影像与创作手稿构成影片的独特质感:童年在美军基地的生活片段、用父亲带回的政府纸张涂鸦的战争画、欧洲游学期间与表现主义画家奥斯卡·科科施卡的幻灭相遇,这些碎片拼凑出林奇“从叛逆少年到艺术异端”的蜕变。他在片中反复强调“创意像鱼,要潜入深渊捕捉”,而深渊正是他经历的创伤与孤独——如他所说:“我童年是个梦想世界,但红蚂蚁总在提醒我,美好之下藏着另一个故事。”

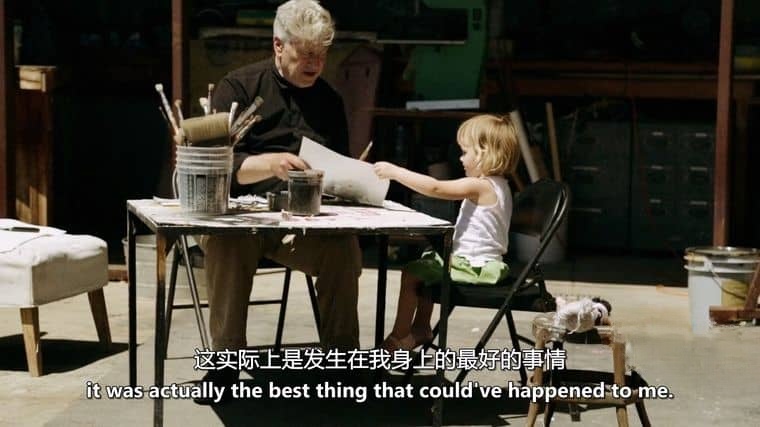

《大卫·林奇:艺术人生》最终不是一部“导演传记”,而是对“创作本质”的哲学探讨:当镜头定格在他为小女儿画素描的温柔瞬间,与他画布上狰狞扭曲的形象形成强烈反差,观众会明白:林奇的“诡异”从非刻意营造,而是一个敏感灵魂对世界的诚实感知——那些黑暗、荒诞与诗意,都是他“用直觉理解抽象生命”的方式。正如他在片尾所说:“艺术人生就是把痛苦熬成颜料,把记忆烧成光影,然后说:看,这就是我的世界。”