1956 年的南非,晨曦像一条被拉长的金色丝带,铺展在德兰士瓦荒原。一辆老旧的陆虎在尘土中踽踽独行,驾驶座上是一位扎着马尾、戴着圆框眼镜的 23 岁加拿大姑娘——安妮·英尼斯·达格。没有 GPS、没有后援、没有先例可循,她带着一台 16 毫米摄影机、一摞笔记本和一把父亲送的折刀,驶进长颈鹿的王国。那一年,简·古道尔尚未踏入贡贝,戴安·福西还在犹豫是否前往卢旺达;整个非洲大陆,尚无人以科学之名,独自在旷野里与野生动物对视。

长颈鹿比她想象的更高、更静、更易碎。它们像移动的灯塔,在稀树草原上投下斑驳的影子。为了不被发现,安妮把帐篷扎在刺槐深处,清晨四点便匍匐前进,用望远镜记录雄性之间的“脖击”仪式、雌性微妙的社交梳理、幼崽第一次站立时的颤抖。她学会了用长颈鹿的眨眼节奏呼吸——一次长达三秒的闭眼,仿佛替整个世界按下静音键。一年后,她带着 900 多页田野笔记、20 篇改写动物行为学的论文回到北美,却在学术象牙塔前撞上一堵更坚硬的墙:圭尔夫大学以“已婚女性无法兼顾科研”为由拒绝授予终身教职;滑铁卢大学的院长干脆直言,“我们永远不会给妻子们留位置”。一夜之间,长颈鹿的草原被关进玻璃天花板。

愤怒与失落没有吞噬她,反而点燃另一场远征。安妮把研究数据塞进抽屉,转身投入第二波田野——女权运动。她在多伦多大学开设“女性与科学”课程,撰写《生物学中的性别歧视》,用长颈鹿社群里的母系智慧质问人类社会的偏见:如果雌性长颈鹿能凭身高与力量决定迁徙路线,为何人类女性不能凭头脑与勇气决定实验室归属?三十年间,她的声音从讲堂传到国会,推动加拿大高校反性别歧视法案落地。只是每当夜深人静,她仍会翻开那本被虫蛀的南非日记,指尖停在一句潦草的旁注:“今天,一只年轻雄性把脖子绕到我的肩膀,像在说欢迎回家。”

2010 年,一封来自肯尼亚长颈鹿保护中心的邮件让 77 岁的安妮重返草原。GPS 项圈取代了折刀,无人机盘旋在曾用望远镜丈量过的金合欢上空。当年的荒原已变成保护区,长颈鹿数量却锐减四成。年轻的学者们围着她,像围着一座活的纪念碑——他们手里的行为学教材里,仍印着她 1957 年手绘的“长颈鹿求偶舞步”。安妮抚摸一只新生幼崽的斑点花纹,轻声说:“你瞧,时间在我身上绕了一圈,又回到你们身上。”夕阳下,她的白发与长颈鹿的鬃毛被同一阵风扬起,像两束迟到的光终于交汇。

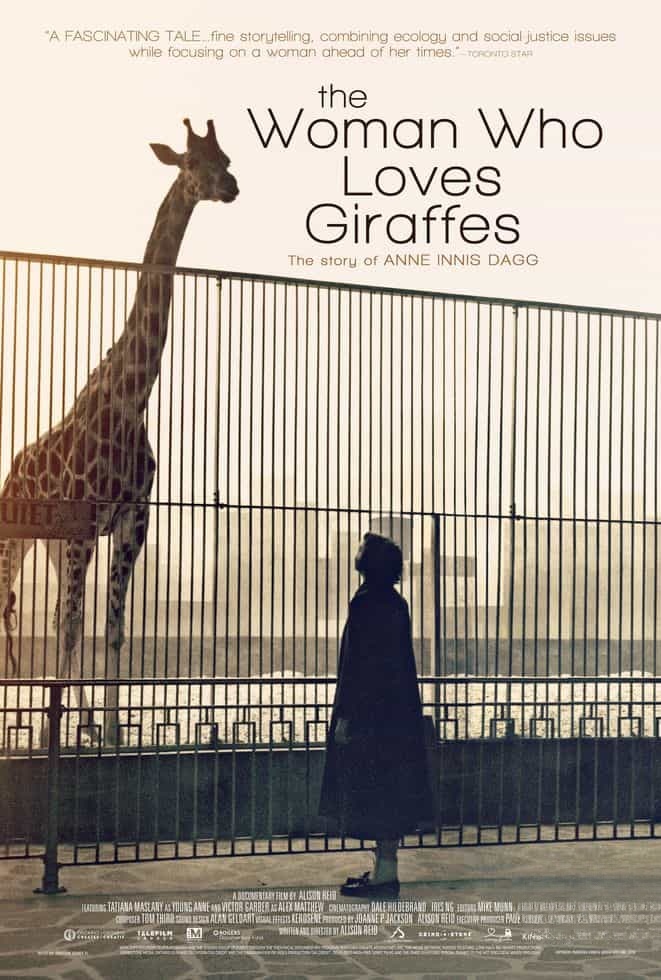

纪录片《爱长颈鹿的女人》用温柔的暴力撕开了历史褶皱:它让一位被体制遗忘的先驱重新站到镜头中央,也让观众看见偏见如何像盗猎者的铁丝网,缠住过最柔软的脖子。片尾字幕升起时,银幕外传来一声悠长的鹿鸣——那是安妮在南非录下的第一段声音采样,跨越六十四年,仍在提醒我们:当一个女人敢于独自走向荒野,她不仅带回科学的火种,也替所有被噤声的后来者,提前踩出了一条路。