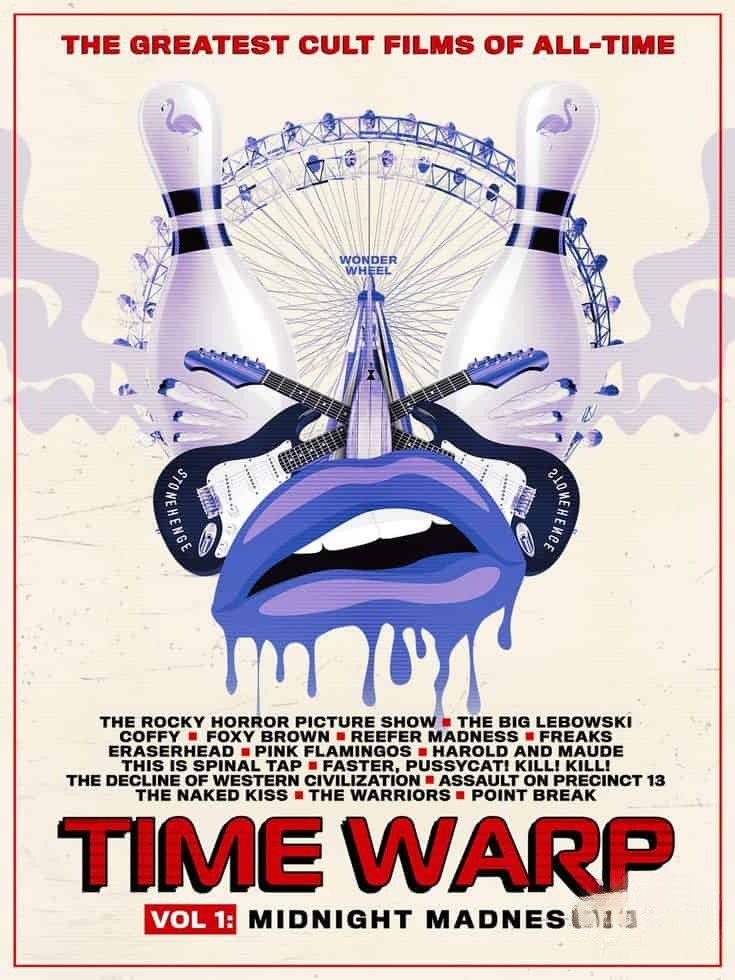

《时间扭曲》(Time Warp, 2020,又名《时间分解》)是一部聚焦邪典电影文化的美国纪录片三部曲,共3集。作为“有史以来最伟大的邪典电影”迷你系列,影片通过梳理从《洛基恐怖图片展》到《巨蟒与圣杯》等经典作品,探讨“邪典”定义的多元维度——它们或是被主流忽视的“边缘之作”,或是因“禁果”属性被贴上“危险”标签,更多则是票房失利后凭借独特魅力在数十年间积累忠实拥趸的“失败者”,最终成为让观众忍不住“打电话给好友尖叫推荐”的文化现象。

第1卷:午夜疯狂(Midnight Madness)

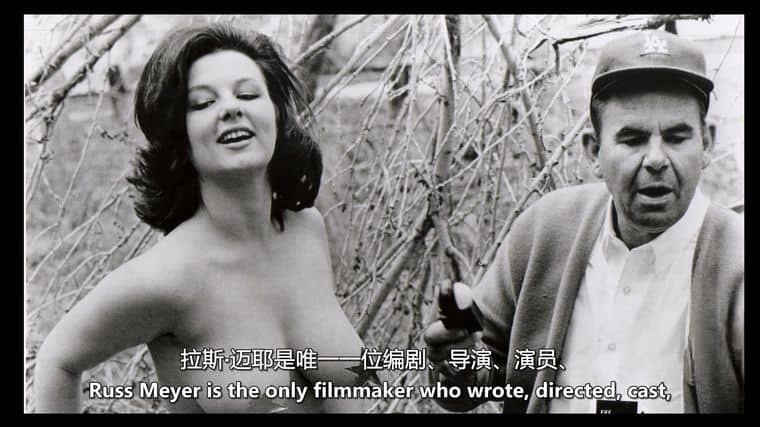

开篇追溯“午夜电影”的诞生与黄金时代,聚焦那些在凌晨场次获得新生的邪典经典。《洛基恐怖图片展》(1975)作为标杆作品,其观众化妆cosplay、现场互动台词的仪式化观影行为,被视为邪典文化的“圣经”——纪录片通过影院经理回忆,还原1970年代纽约派拉蒙剧院如何靠这部“票房炸弹”的午夜场起死回生,观众扔吐司、喊口号的疯狂场景,成为打破“第四堵墙”的集体狂欢。《大莱博夫斯基》(1998)则展现“邪典的延迟性”:影片初映票房惨淡,却在录像带时代通过“督爷”的慵懒哲学与荒诞剧情,成为大学生宿舍与酒吧的“必看教材”,导演科恩兄弟在访谈中笑称“我们拍的是一部关于‘什么都没发生’的电影,却意外击中了人们对‘无为’的渴望”。此外,《橡皮头》的超现实噩梦、《粉红弗洛伊德:迷墙》的视觉革命,均在本卷中被解构为“用怪诞对抗平庸”的午夜宣言。

第2卷:恐怖和科幻(Horror and Sci-Fi)

深入邪典类型片的“暗黑腹地”,剖析恐怖与科幻如何借“cult”之名挑战社会禁忌。乔治·A·罗梅罗的《活死人之夜》(1968)以黑人主角对抗僵尸群的设定,隐晦批判种族歧视,低成本粗粝质感反而强化了末日惊悚的真实感;《德州电锯杀人狂》(1974)则通过“基于真实事件”的营销噱头与纪录片式镜头,让观众在血腥中窥见美国乡村的暴力底色,导演托比·霍珀坦言“影片的恐怖不在电锯,而在普通人突然暴露的兽性”。科幻单元中,《银翼杀手》(1982)的“失败与重生”堪称邪典范本:初映因制片方干预口碑扑街,导演剪辑版却凭借对“复制人人性”的哲学探讨,成为赛博朋克圣经;《发条橙》(1971)的暴力美学与极权隐喻,因“教唆犯罪”争议被多国禁映,却在地下传播中成为反叛青年的精神符号。影片还收录了《异形》《2001太空漫游》等作品的幕后秘辛,揭示邪典科幻如何用“未来镜像”照见当下社会的焦虑。

第3卷:喜剧和营地(Comedy and Camp)

以“恶搞与夸张”为核心,展现邪典喜剧如何用荒诞解构严肃。《巨蟒与圣杯》(1975)用无厘头解构亚瑟王传说,“黑骑士断手”“椰子壳当马”等桥段成为英式幽默的教科书,巨蟒剧团成员回忆“我们只想嘲笑所有一本正经的历史剧”;《办公空间》(1999)则精准戳中白领的职场绝望,“打印机砸毁现场”的发泄戏码,让无数社畜在笑声中释放压力,导演迈克·贾奇笑称“这是一部拍给‘不想上班的人’的情书”。“营地(Camp)”风格单元聚焦《歌舞女郎》(1990)的“烂片封神”之路:影片因剧情狗血、台词雷人被金酸莓奖提名,却因“过度夸张的华丽”成为LGBTQ+社群的狂欢符号,主演伊丽莎白·伯克利坦言“现在我为它骄傲——它教会人们‘认真地搞笑’也是一种勇气”。此外,《快速时代在里奇蒙特高中》的青春躁动、《摇滚万万岁》对摇滚明星的恶搞,均在本卷中证明:邪典喜剧的内核,是用笑声撕开虚伪,让“不完美”成为最动人的共鸣。

三部曲通过导演访谈、影评人解读与粉丝口述,构建起邪典电影的“生存法则”:它们或许不符合主流审美,却因“真实的粗粝”“勇敢的冒犯”或“偏执的自我”,在时间长河中找到属于自己的“部落”。正如片中一位影院老板所说:“邪典电影不是拍给所有人的,它只拍给‘懂的人’——而一旦你懂了,就再也离不开。”从午夜场的小众狂欢到流媒体时代的全球共鸣,《时间扭曲》最终揭示:邪典的真正魔力,在于它让每个“异类”都能在银幕上找到自己的影子,然后骄傲地喊出:“看,这就是我的电影!”