《1971:音乐改变世界的一年》(1971: The Year That Music Changed Everything, 2021)是一部聚焦1971年全球音乐文化变革的英国纪录片,共8集。影片以越南战争、黑人民权运动、女性解放等社会动荡为背景,通过马文·盖伊、约翰·列侬、卡罗尔·金、大卫·鲍伊等数十位音乐人的经典作品与幕后故事,揭示这一年如何成为流行音乐从“爱与和平”理想主义转向“现实批判与自我觉醒”的关键转折点,音乐不仅反映了世界的剧变,更成为推动社会变革的战斗武器。

纪录片以“政治与艺术的共生”为主线,串联起多条文化线索:在反战浪潮中,约翰·列侬与小野洋子移居纽约,创作《Imagine》呼吁和平,却遭尼克松政府监听;马文·盖伊打破摩城唱片“情歌公式”,以专辑《What’s Going On》直面黑豹党、警察暴力与越战创伤,用灵魂乐旋律包裹尖锐的社会批判,录音师回忆“他在棚里唱到流泪,说‘这不是歌,是我对世界的祈祷’”。女性力量的崛起同样显著:卡罗尔·金的《Tapestry》以细腻的女性视角重新定义流行叙事,专辑中的《It’s Too Late》成为无数女性独立意识觉醒的 soundtrack;乔尼·米切尔的《Blue》则用近乎自传的歌词,坦诚探讨爱情、自由与女性身份,被乐评人称为“用吉他剖开灵魂的手术刀”。

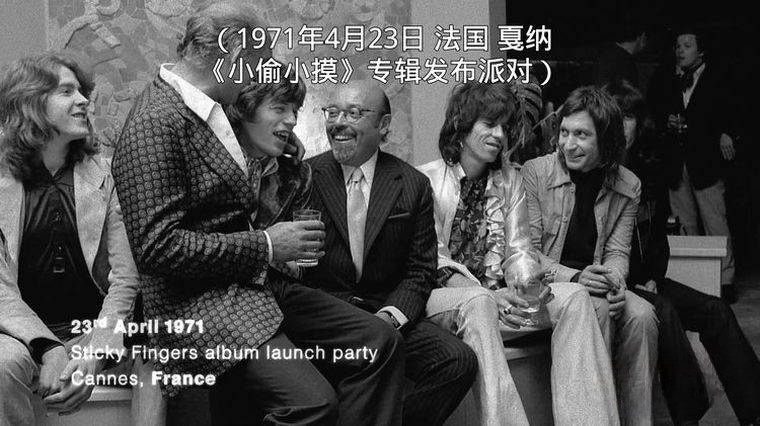

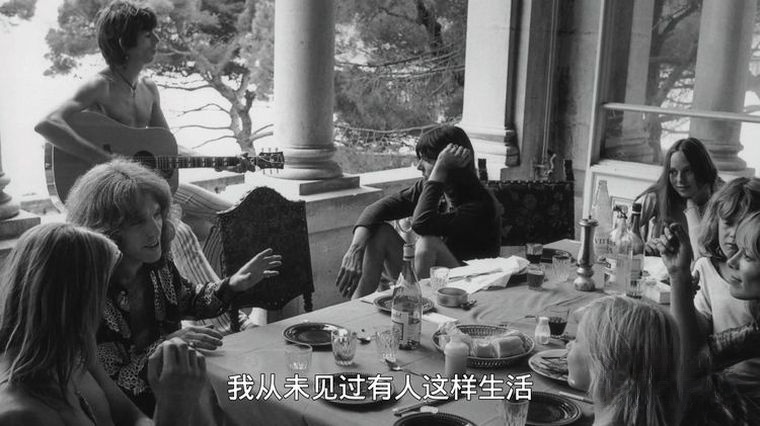

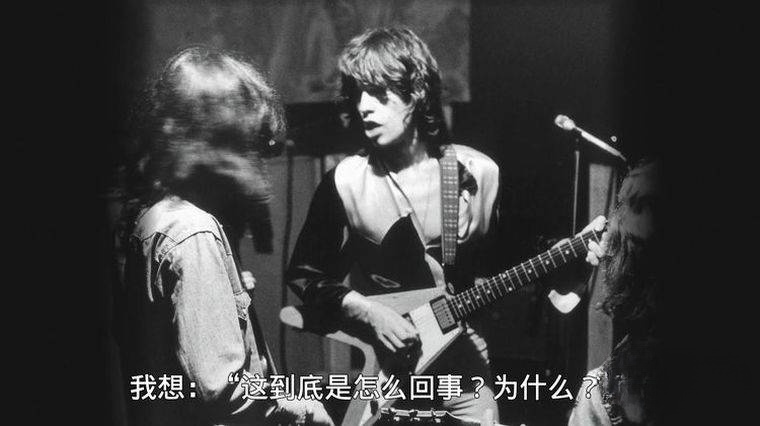

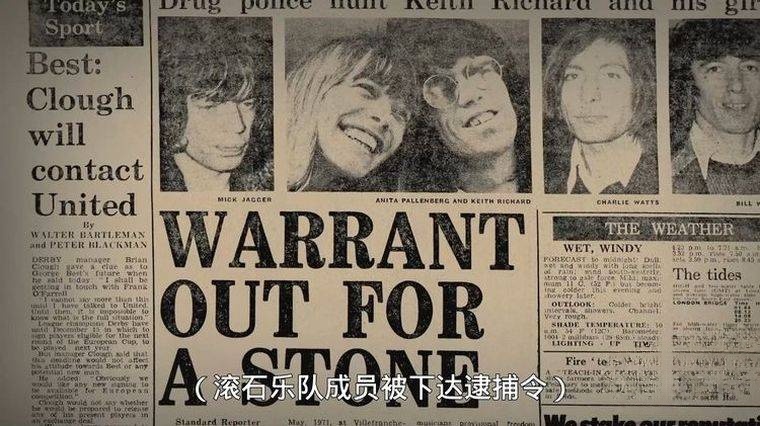

影片还捕捉了音乐风格的爆发式创新:大卫·鲍伊以雌雄同体的“Ziggy Stardust”形象颠覆性别刻板印象,《Hunky Dory》专辑中的华丽摇滚曲风为迷茫的年轻人提供了身份认同的出口;滚石乐队因税务问题流亡法国,在毒品与创作焦虑中录制《Sticky Fingers》,《Brown Sugar》的放克节奏与粗粝歌词,成为“堕落与救赎”的摇滚寓言;斯莱和家族 Stone 乐队的《There’s a Riot Goin’ On》则将黑人街头文化与政治愤怒融入放克律动,揭示种族隔离下的社会撕裂。这些作品共同构成了1971年的“声音拼图”——没有统一的意识形态,却都在用音乐回应时代的阵痛。

纪录片大量使用未公开的新闻片段与私人影像:肯特州立大学枪击事件后,学生举着“音乐即武器”的标语参加反战游行;吉尔·斯科特-赫伦在哈莱姆俱乐部朗诵《The Revolution Will Not Be Televised》,台下黑人观众集体起立鼓掌;埃尔顿·约翰在洛杉矶“ Troubadour”俱乐部首演,穿着亮片演出服弹钢琴的画面,打破了摇滚乐对“阳刚”的单一定义。导演阿斯弗·卡帕迪尔(《艾米》)采用“多线叙事”,将音乐现场与社会运动交叉剪辑,如马文·盖伊的《Mercy Mercy Me》旋律与越南战场画面重叠,让观众直观感受“一首歌如何成为一面镜子”。

影片也不回避音乐工业的矛盾:唱片公司试图将政治歌曲“去激进化”以迎合市场,部分音乐人在商业成功与艺术表达间挣扎。但最终,1971年的伟大之处在于——无论主流与否,音乐人都选择“用作品说话”:柯蒂斯·梅菲尔德的《Super Fly》用灵魂乐描绘黑人社区的困境,却拒绝被贴上“黑帮音乐”标签;蒂娜·特纳在《Proud Mary》中用嘶吼打破“女性只能唱情歌”的偏见;比尔·威瑟斯的《Lean on Me》则以简单的钢琴旋律,唱出跨越种族的互助精神。正如影片中一位制作人所说:“1971年不是音乐改变了世界,而是世界的痛苦与希望,终于找到了属于它的声音。”

全片以“回望巅峰”的视角,展现那个“一周能买十张经典专辑”的黄金年代如何不可复制——从纽约到伦敦,从底特律到洛杉矶,音乐人们在动荡中找到了创作的原力,而他们留下的作品,至今仍在叩问世界:如何在分裂中寻找联结,在绝望中保持愤怒,在时代的洪流中,唱出属于自己的声音。