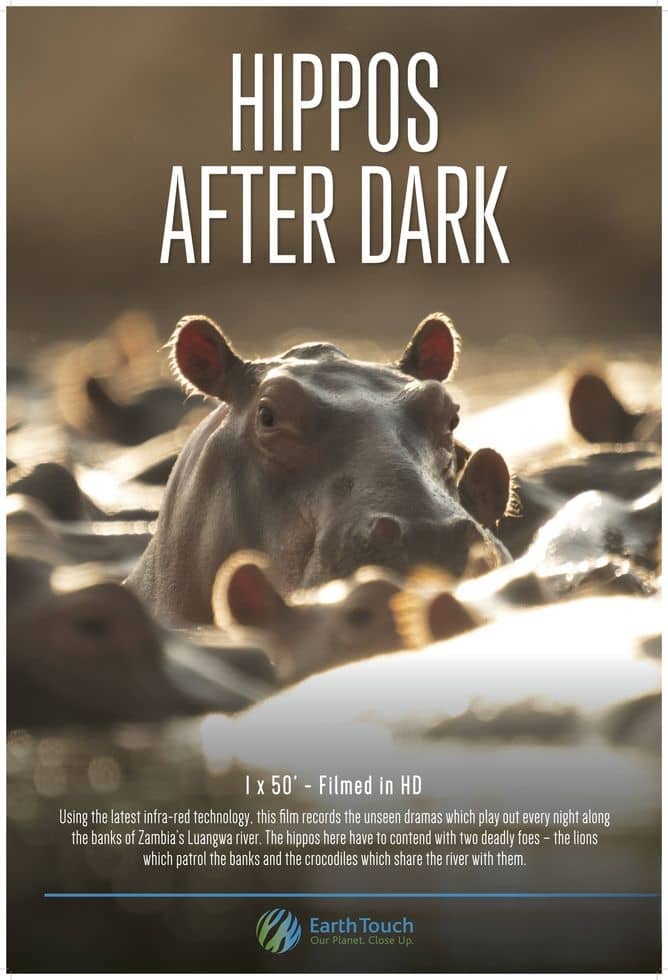

纪录片《黑夜中的河马》(Hippos After Dark 2015):夜幕下的领地争夺战

核心主题:河马家族的夜间生存危机

国家地理2015年出品的《黑夜中的河马》,聚焦非洲草原河马在“昼伏夜出”中的生存挑战——白天是水塘中的“领地王者”,夜晚却因外出觅食(水草)暴露在狮群的致命威胁下。

影片通过3.18G的1080P影像,利用热成像和红外技术穿透黑暗,记录河马家族的“夜间冒险”:一头雄性首领(体重约3吨)带领15头雌性和幼崽,每晚跋涉5公里前往草地觅食,途中需穿越狮群的狩猎区。纪录片的核心冲突是**“12头狮子组成的‘无情联盟’与河马家族的生存之战”**:狮子利用夜色和群体优势,多次试图围捕落单的河马幼崽或虚弱个体,而雄性河马则用锋利的犬齿(长达50厘米)和冲撞力(时速30公里)保护家族,双方的对峙充满“力量与策略的较量”。

影片揭示河马“夜间脆弱性”的另一面:它们虽是“淡水霸主”,但在陆地上行动笨拙,且视力较差,依赖听觉和嗅觉躲避危险,这种“环境转换中的生存压力”让“黑夜中的河马”成为非洲草原最惊心动魄的生存故事之一。

影片亮点:热成像镜头下的“暗夜对决”

《家族迁徙:5公里的生死觅食路》

开篇用红外相机记录河马家族的“黄昏出发”:随着太阳落山,雄性首领率先离开水塘,用尿液和粪便标记路线,雌性和幼崽排成单列跟随,每头河马的热成像轮廓在黑暗中如同“移动的红色坦克”。途中,幼崽因体力不支掉队,母亲立即停下等待,用鼻子轻推幼崽前进,这种“家族凝聚力”是它们对抗狮群的关键。

《狮群伏击:12对15的战术围猎》

中段展现“暗夜猎杀”的高潮:狮群利用河马进食时的分散状态,从三个方向发起突袭。热成像显示,狮子的体温(约38℃)与环境温差明显,而河马的皮肤厚实(5厘米)且几乎无毛发,热信号较弱,导致狮子难以精准锁定要害。影片记录下惊险一幕:一头幼崽被3头狮子围攻,雄性河马闻声冲来,用头部撞击狮子,犬齿划破一头雌狮的腹部,迫使狮群撤退,但幼崽腿部已被咬伤,留下终身残疾。

《首领之战:雄性河马的“统治力代价”》

结尾聚焦雄性首领的“双重压力”:不仅要抵御狮群,还要应对其他雄性河马的领地挑战。红外相机拍到两头雄性在夜间对峙,用头部互相撞击,水花和泥浆飞溅,最终挑战者因体型差距落败逃离。科学家通过数据分析发现,雄性河马的夜间活动范围是雌性的2倍,且能量消耗更高(每晚需进食80公斤草),这种“统治力”使其寿命比雌性短10年(野生河马平均寿命40年,雄性首领约30年)。

观众启示:被低估的“草原强者”

纪录片打破“河马温和”的刻板印象,展现其“致命防御”:犬齿咬合力达8000牛顿,能咬碎鳄鱼头骨;皮肤腺体分泌的“红色汗液”(天然防晒霜和抗生素)使其在陆地上停留数小时不脱水。正如旁白所说:“黑夜中的河马,既是猎物也是猎手——它们的生存,是非洲草原‘力量平衡’的缩影。”