英国医学纪实类电视节目《限制级诊疗室》(Embarrassing Bodies,又名《尴尬的身体》)2022 年推出的第 5-8 季,以 42 集的篇幅、直面 “尴尬健康问题” 的勇气,成为打破健康认知禁忌的重要载体。全季采用 1080P 高清分辨率、MKV 格式制作,文件总大小约 89.7G,配备英语原声与内置中英文 AI 双语字幕,无水印纯净版的制作让观众能清晰观看每一个诊疗细节。作为一档聚焦 “羞于启齿健康问题” 的节目,它摒弃对 “尴尬病症” 的回避,通过真实患者的经历、医生的专业诊疗与坦诚讲解,传递 “健康面前,无需尴尬” 的理念,既具有强烈的视觉冲击力,更承载着普及健康知识、鼓励民众积极就医的重要教育意义。

一、直面 “尴尬病症”:打破健康认知的 “禁忌壁垒”

《限制级诊疗室》最核心的价值,在于敢于聚焦那些 “被主流健康话题忽视” 的 “尴尬病症”—— 这些病症往往涉及隐私部位、生理功能异常或外观缺陷,患者因羞耻感不愿提及,甚至刻意隐瞒,最终延误治疗。节目中呈现的案例涵盖多个领域:有年轻人因长期久坐导致的肛周脓肿,因羞于就医而忍受数月疼痛;有中年女性因产后盆底肌松弛出现尿失禁,在社交场合频繁遭遇 “尴尬时刻” 却不敢寻求帮助;有青少年因青春期激素变化引发的严重痤疮,面部与背部布满囊肿,因自卑而拒绝社交;还有老年人因皮肤褶皱处的真菌感染,因 “觉得丢人” 而自行用药,导致病情加重。

这些案例的呈现,彻底打破了健康话题的 “选择性回避”。节目没有对病症进行 “模糊处理”,而是通过患者的真实讲述,还原他们的困扰:一位尿失禁患者坦言,“每次和朋友聚餐,我都不敢多喝水,甚至不敢笑,生怕突然漏尿被发现,这种恐惧让我越来越孤僻”;一位痤疮患者则表示,“同学的嘲笑、陌生人异样的眼光,让我恨不得永远戴着口罩,我试过各种偏方,却从不敢去医院皮肤科”。这些直白的表达,让观众意识到 “尴尬病症” 并非 “个别现象”,而是许多人正在面临的真实困境,也让同样有类似困扰的观众感受到 “自己不是孤单一人”,为打破健康认知的 “禁忌壁垒” 奠定了基础。

节目还通过医生的解读,纠正大众对 “尴尬病症” 的误解:例如,针对 “肛周疾病是‘不卫生’导致” 的偏见,医生解释 “久坐、饮食不均衡、遗传因素都可能引发肛周问题,与个人卫生没有绝对关联”;对于 “尿失禁是‘衰老必然结果’” 的错误认知,医生强调 “通过盆底肌训练、药物或微创手术,多数尿失禁患者都能改善症状”。这些专业科普,不仅消除了对患者的 “道德评判”,更让观众以科学、客观的态度看待 “尴尬病症”。

二、真实诊疗过程:从检查到治疗的 “全程透明”

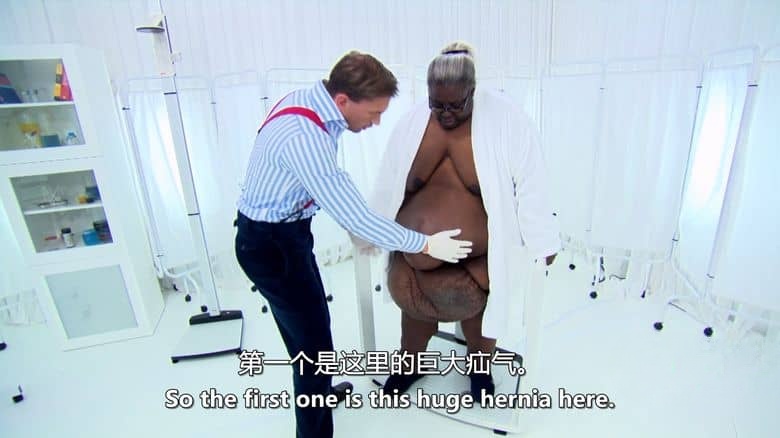

为了让观众更直观地了解 “尴尬病症” 的应对方式,节目采用 “全程透明” 的拍摄手法,详细呈现从病情检查、诊断到治疗(甚至手术)的完整过程,部分场景虽具有一定视觉冲击力,却让健康知识的传递更具说服力。

在一次针对 “重度痤疮” 的诊疗中,镜头完整记录了医生的诊断与治疗:首先,医生通过面诊观察患者皮肤状况,询问生活习惯(如作息、饮食、护肤方式),结合皮肤镜检查,判断痤疮类型为 “囊肿结节型痤疮”,成因与激素水平、皮脂腺分泌旺盛及细菌感染相关;随后,医生为患者讲解治疗方案 —— 口服抗生素控制炎症、外用维 A 酸类药物调节毛囊角化,同时配合光动力治疗减轻囊肿;治疗过程中,镜头拍摄了光动力治疗时患者皮肤的反应,以及医生为囊肿穿刺引流的操作,虽画面直接,却让观众清晰看到 “专业治疗如何起效”。治疗结束后,节目还跟踪记录了患者 3 个月后的恢复情况 —— 面部囊肿基本消退,患者重拾自信,开始主动参与社交活动,这种 “从困境到改善” 的完整记录,让观众感受到 “积极就医” 的重要性。

对于需要手术的案例,节目同样不回避关键环节。在一例 “肛周脓肿切开引流术” 中,镜头拍摄了医生对手术区域的消毒、局部麻醉的过程,以及切开脓肿、清除脓液的操作,同时医生会同步讲解 “手术的目的是排出脓液、防止感染扩散,术后护理需要注意哪些事项”。这种 “边操作边讲解” 的模式,既满足了观众的 “认知需求”,也消除了大众对 “隐私部位手术” 的恐惧与误解。节目强调:“这些诊疗过程的呈现,不是为了‘博眼球’,而是为了让观众了解‘尴尬病症’的治疗逻辑,知道遇到类似问题时,医生会如何处理,从而减少对就医的恐惧。”

三、“健康面前无需尴尬”:传递积极的就医理念

《限制级诊疗室》的核心宗旨,是通过真实案例与专业科普,传递 “健康面前,无需尴尬” 的理念,鼓励观众关注自身健康,遇到问题及时就医。节目中,每一位患者的 “就医决策” 都充满启示意义 —— 他们大多经历过 “从逃避到面对” 的心理转变,而这种转变的关键,往往是 “无法忍受的痛苦” 或 “偶然看到节目后的勇气”。

一位因 “男性私密部位畸形” 而困扰多年的患者,在节目中讲述了自己的经历:“我从青春期发现问题后,就一直活在自卑里,不敢交女朋友,甚至不敢去公共浴室,我曾想过就这样一辈子躲着,但随着年龄增长,我意识到不能再逃避了。” 在医生的帮助下,他接受了矫正手术,术后恢复良好,不仅解决了生理问题,更摆脱了心理阴影。他在节目结尾呼吁:“如果你也有类似的困扰,请一定不要像我一样拖延,医生不会嘲笑你,健康才是最重要的。”

节目还通过 “流动诊所” 的设置,降低民众就医的 “心理门槛”。流动诊所会深入社区、乡镇,为居民提供免费的健康筛查与咨询服务,医生会在相对轻松的环境中与居民交流,减少他们面对 “尴尬问题” 的紧张感。在一次社区筛查中,一位老年男性在医生的耐心引导下,终于说出自己 “排尿困难” 的问题,经过检查,被诊断为早期前列腺增生,医生及时为他制定了药物治疗方案,避免病情进一步发展。这种 “贴近民众” 的服务模式,让 “主动关注健康” 的理念更易被接受。

此外,节目还会邀请康复患者分享经验,建立 “同伴支持” 的氛围:曾因 “女性私密部位炎症” 就医的患者,会教其他女性如何进行日常护理;因 “肥胖导致的皮肤褶皱感染” 康复的患者,会分享自己的饮食与运动调整方法。这些 “过来人” 的分享,比医生的专业讲解更具 “代入感”,让有类似困扰的观众更易产生 “我也可以做到” 的信心。

四、专业医疗团队:节目公信力的 “核心支撑”

《限制级诊疗室》的公信力,离不开一组常驻医生的专业支撑。这些医生涵盖皮肤科、泌尿科、妇科、肛肠科等多个与 “尴尬病症” 相关的领域,他们不仅具备扎实的医学知识,更拥有 “共情能力”—— 在与患者沟通时,他们会避免使用专业术语堆砌,而是用通俗的语言解释病情,同时给予患者充分的尊重与理解。

皮肤科医生露西・冯・奥弗贝克(Dr. Lucy von Oppenbeck)在节目中以 “温柔且专业” 的形象深入人心。面对一位因严重湿疹导致皮肤溃烂的患者,她没有急于诊断,而是先倾听患者的生活困扰:“这种瘙痒和疼痛,对你的睡眠、情绪影响有多大?” 在了解患者因长期失眠导致焦虑后,她不仅开具了治疗湿疹的药物,还建议患者寻求心理支持,这种 “身心兼顾” 的诊疗方式,让患者感受到被重视。露西医生常说:“作为医生,我们不仅要治疗患者的身体疾病,更要关注他们的心理状态,尤其是面对‘尴尬病症’的患者,他们的心理压力往往比生理痛苦更大。”

泌尿科医生吉米・李(Dr. Jimmy Lee)则以 “幽默且坦诚” 的风格拉近与患者的距离。在面对男性患者的隐私问题时,他会用 “我们都是成年人,坦诚沟通才能解决问题” 打破尴尬,同时用专业知识消除患者的顾虑。在一次针对 “勃起功能障碍” 的科普中,他直言:“这不是‘羞耻的秘密’,而是很多男性可能遇到的问题,压力、生活习惯、疾病都可能导致,及时就医,多数情况都能改善。” 这种 “不回避、不评判” 的态度,让观众对 “敏感健康话题” 的接受度大幅提升。

五、制作品质:1080P 高清呈现,兼顾专业性与观看体验

《限制级诊疗室》第 5-8 季的制作品质,在保证 “专业性” 的同时,也兼顾了观众的 “观看体验”。1080P 的高清分辨率,让诊疗细节的呈现更清晰 —— 无论是皮肤镜下的痤疮结构、手术中的组织状况,还是医生讲解时的手势与表情,都能精准传递,确保观众能准确理解 “病症特征” 与 “诊疗操作”;MKV 格式的采用,在保证画质的同时,也确保了音频的清晰,医生的讲解、患者的讲述都能清晰可闻,避免因声音模糊影响信息接收。

中英文 AI 双语字幕的配备,解决了语言障碍,不同国家的观众都能准确理解节目中的医学知识与案例讲述;无水印纯净版的制作,让观众能专注于 “诊疗内容”,不受干扰地获取健康信息。此外,节目在剪辑时会注意 “平衡”—— 对于视觉冲击力较强的画面(如手术过程),会适当控制时长,并搭配医生的同步讲解,避免让观众产生不适;同时,会穿插患者的采访、康复后的生活片段,让节目节奏张弛有度,既有 “专业科普”,也有 “人文温度”。

结语:不止是 “尴尬”,更是健康认知的 “觉醒”

《限制级诊疗室》第 5-8 季用 42 集的故事证明,“尴尬病症” 不应成为健康的 “隐形杀手”,对 “尴尬” 的回避,只会让小问题演变成大麻烦。节目通过直面禁忌、真实呈现、专业科普,不仅普及了健康知识,更推动了公众健康认知的 “觉醒”—— 它让人们意识到,关注自身健康,包括那些 “羞于启齿” 的部位与功能,是对自己负责的基本态度;而医生的职责,是治疗疾病、守护健康,无关 “尴尬与否”。

对于观众而言,这部纪录片不仅是 “医学知识手册”,更是 “心理疏导工具”—— 它让有类似困扰的观众找到共鸣,获得就医的勇气;让没有类似问题的观众了解相关知识,学会关注身边人的健康。正如节目中一位医生所说:“我们希望有一天,‘尴尬的身体’不再是‘禁忌话题’,每个人都能坦然面对自己的健康,积极寻求帮助,这才是节目真正的意义。”