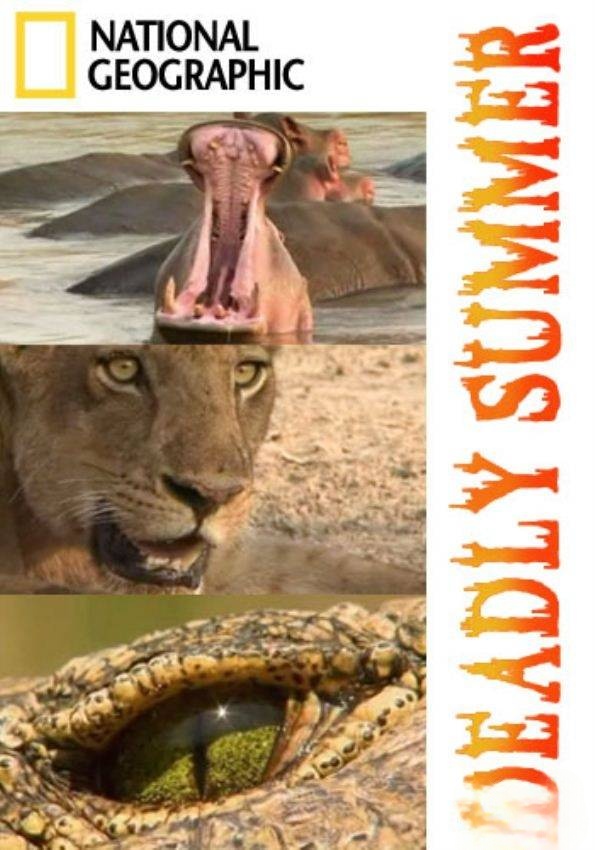

《致命夏日》(The Deadly Summer,2006)是国家地理推出的非洲野生动物生存主题纪录片,聚焦赞比亚卢安瓦河干涸季的“生存之战”——随着夏季持续干旱,河马、狮子和鳄鱼三大顶级掠食者为争夺仅剩的水源和食物,展开激烈的生死博弈。影片通过跟踪三个物种的家族群体,记录它们在极端环境下的生存策略、残酷竞争与意外合作,揭示非洲草原“旱季法则”:谁能忍辱负重、适应资源匮乏,谁就能撑过这个致命盛夏。

一、卢安瓦河的“死亡倒计时”:从绿洲到炼狱的60天

纪录片开篇用航拍展现卢安瓦河的“季节性变脸”:6月雨季结束时,河面宽达50米,河水滋养着两岸草原;到8月,持续高温使河水蒸发量达每天10厘米,河道收缩为分散的“水洼”,水位仅1米深,成为动物们最后的“生存孤岛”。这种环境剧变迫使河马、狮子、鳄鱼的活动范围高度重叠,冲突概率激增300%,幼崽死亡率高达70%,构成“非洲最残酷的生态战场”。

二、三大巨兽的“生存博弈”:策略、冲突与牺牲

影片分别跟踪河马家族、狮群和鳄鱼群体,记录它们的旱季生存挑战:

1. 河马:暴躁的“水域霸主”

领地防御战:雄性河马(体重3.2吨)通过“粪便喷射”标记领地(用尾巴将粪便甩向四周,范围达5米),并对闯入者展开“大嘴威慑”(嘴部可张开150度,露出40厘米长牙)。影片中,两只雄性河马为争夺水洼控制权,用头部猛烈撞击,鲜血染红水面,失败者被迫离开,最终因脱水死在干涸的河床上。

“旱季禁食”的生理极限:河马每天需进食50公斤青草,但旱季时无法离开水洼觅食(皮肤暴露在阳光下2小时会开裂),只能依靠储存的皮下脂肪生存,体重每周下降20公斤。一只怀孕母河马因体力不支,在分娩后1周死亡,新生小河马被鳄鱼拖走,成为冲突的首个牺牲品。

意外“盟友”:为保护幼崽,河马会驱赶靠近水洼的狮子和鳄鱼,无意中为其他动物(如羚羊、疣猪)提供“安全饮水区”。影片拍到一群疣猪趁河马与鳄鱼对峙时,快速冲进水洼喝水,展现了旱季中“敌人的敌人是朋友”的生态逻辑。

2. 狮子:草原之王的“生存降级”

“食腐”与“冒险”:狮群(5只成年母狮+8只幼崽)因猎物减少,被迫改变捕猎策略——从主动追捕羚羊,转为抢夺鳄鱼的猎物(成功率20%),或食用河马尸体。一只母狮冒险靠近河马群偷食,被河马咬伤后腿,最终因无法捕猎饿死,幼崽则被其他狮群接纳。

“夜袭”河马的致命尝试:为获取蛋白质,狮群在夜间围攻离群的老年河马,用爪子扒开河马腹部柔软处,但河马的皮肤厚度达5厘米,狮群连续攻击3小时仍未成功,反被河马踩死1只幼狮。这种“以卵击石”的行为,凸显了资源匮乏下的生存 desperation。

3. 鳄鱼:潜伏的“机会主义者”

“死亡翻滚”的失效:鳄鱼擅长在水中伏击,但旱季水浅,无法施展“死亡翻滚”(需水深至少2米),捕猎成功率从50%降至15%。影片中,一条4米长的尼罗鳄试图捕食小河马,反被成年河马用嘴叼起,狠狠摔向岩石,脊椎断裂而死。

“陆地产卵”的危机:母鳄鱼需将卵埋在河岸沙中孵化,但旱季沙温高达45℃,超过卵的耐受极限(38℃),导致80%的鳄鱼卵无法孵化。一只母鳄鱼尝试将卵转移到树荫下,却被狮群发现,卵被全部踩碎,繁殖季彻底失败。

三、旱季的“幸存者”:韧性与适应的进化奇迹

尽管冲突惨烈,仍有物种通过独特适应力存活:

河马的“皮肤防晒术”:皮肤分泌红色黏液(含河马汗酸,兼具防晒和抗菌功能),可在烈日下保持湿润,延长离水活动时间。

狮子的“节能策略”:白天在树荫下睡眠20小时,减少能量消耗,夜间捕猎效率提升30%。

鳄鱼的“夏眠”:当水洼干涸时,鳄鱼会钻入泥洞,进入“休眠状态”,新陈代谢速率降至正常的1/10,可坚持3个月不进食。

影片结尾,第一场秋雨降临,卢安瓦河重新涨水,幸存的河马、狮子和鳄鱼回到各自领地,幼崽数量仅为旱季前的1/3。这种“周期性筛选”虽残酷,却确保了种群的健康基因传递——只有最强壮、最适应环境的个体才能繁衍后代。

四、生态警示:气候变化下的“致命夏天”

科学家在片中指出,受全球变暖影响,非洲旱季长度已从1960年的60天延长至2006年的90天,卢安瓦河的永久水洼数量减少50%。若这一趋势持续,到2050年,河马可能从该区域消失,进而影响鳄鱼和狮子的食物链。影片呼吁通过建立“生态走廊”、限制过度放牧等措施,为野生动物保留最后的生存空间。

正如旁白所言:“致命的不是夏天,而是资源的极限与生命的贪婪。在这片土地上,活下去本身就是一场胜利。” 影片通过三大巨兽的生死故事,展现了自然的残酷与壮美,也警示着人类:气候变化正在将“致命夏日”变成常态,保护生态平衡已刻不容缓。