当2015年11月的第一场雪落在四川栗子坪自然保护区的山脊上时,雌性大熊猫“华姣”正用前掌笨拙地扒开积雪下的箭竹。这个动作她练习了整整两年——从卧龙核桃坪基地的野化培训圈到天台山的模拟野外环境,摄像机镜头忠实地记录下她每一次跌倒与爬起。NHK摄制组花费四年时间追踪这场“生命的远征”,最终凝结成纪录片《熊猫回归山林 野放全记录》,让观众得以窥见大熊猫野化放归背后,那些关于勇气、离别与希望的故事。

从“熊猫服”到“野性子”:野化培训的秘密

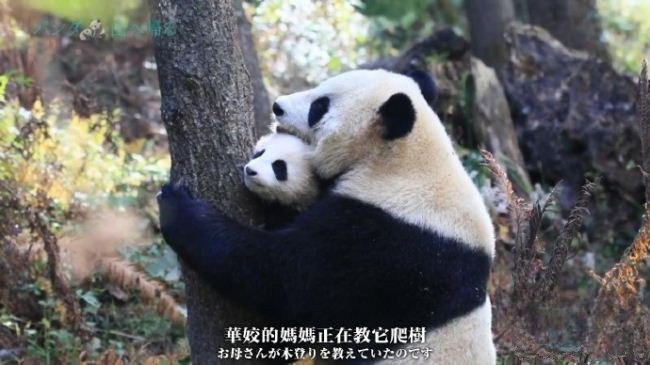

纪录片开篇,一组对比镜头令人动容:刚出生的华姣闭着眼睛在保温箱里蠕动,饲养员穿着印满黑色圆斑的“熊猫服”,戴着特制手套给她喂奶,手套上还涂着熊猫尿液和粪便的气味——这是为了让她从出生起就远离人类气息。而一年后的野化培训区,华姣已经能在母亲“草草”的引导下,精准判断哪丛竹子的笋最鲜嫩,甚至会在遇到模拟天敌(工作人员扮演的“黑熊”)时,以惊人的速度蹿上十几米高的冷杉树。

“最忌讳的是人类与幼仔亲密接触。”镜头里,中国大熊猫保护研究中心的饲养师牟仕杰蹲在竹林里,声音压得极低。他和同事们发明的“母兽带仔”培训模式,颠覆了早期人工干预的野化方法。片中记录了华姣10个月大时的关键考核:当工作人员故意弄出树枝断裂的声响,她没有像圈养熊猫那样茫然张望,而是立刻躲到母亲身后,直到“草草”发出安全信号才敢探出头。这个细节让监测团队松了口气——这只熊猫宝宝,已经有了“野性子”。

冰原上的项圈与永不消失的牵挂

2015年11月23日清晨,放归笼的门缓缓升起。华姣迟疑地迈出前掌,沾了露水的毛发在朝阳下泛着金光。她回头望了一眼躲在伪装网后的科研人员,随即转身冲进密林,颈间的GPS项圈在枝叶间闪着微弱的红光。纪录片用卫星地图动态展示了她的迁徙路线:前三个月在熟悉的阿鲁伦底河沟觅食,2016年春天突然向西穿越海拔3000米的垭口,最终抵达小相岭山系的石灰窑区域——这里生活着另一个孤立的大熊猫小种群。

“她完成了两个局域种群的基因交流!”牟仕杰在监测站里激动地指着电脑屏幕,项圈传回的数据显示,华姣不仅成功找到了野生大熊猫的气味标记,还学会了在冬季储存竹茎。2017年4月,项圈信号突然消失,科研人员在河床边发现了脱落的颈圈,旁边散落着新鲜的熊猫粪便。“没有消息就是最好的消息。”牟仕杰对着镜头微笑,眼里却有泪光,“我们希望她正在某个山洞里,养育着自己的宝宝。”

跨越国界的守护:当“活化石”重归荒野

纪录片的尾声,镜头从华姣消失的山林切换到东京上野动物园——那里的孩子们正围着屏幕观看她野放的影像。作为世界上仅存的野生马种普氏野马的“邻居”,大熊猫的野化放归不仅是中国的生态工程,更成为全球濒危物种保护的范本。片中特别记录了2016年冬天,中日科研团队联合开展的“雪地足迹调查”:日本专家带来的红外相机技术,帮助中方首次拍到华姣在雪地里标记领地的画面。

当片尾字幕滚动时,背景音里传来华姣幼仔的叫声——那是2023年在石灰窑区域新发现的熊猫幼崽,DNA比对显示,它正是华姣的孩子。这个迟到了八年的“好消息”,让所有为野放计划付出的人们热泪盈眶。正如片中一位老巡护员所说:“我们放归的不只是一只熊猫,更是一个物种延续的希望。”

这部纪录片不仅是对华姣个人成长的纪录,更是对生命尊严的礼赞。当观众看到华姣的后代在原始森林里奔跑的画面时,或许能真正理解:所谓保护,不是将动物囚禁在牢笼里观赏,而是帮助它们重获在野外自由生长的权利——这,才是对“国宝”最深情的守护。