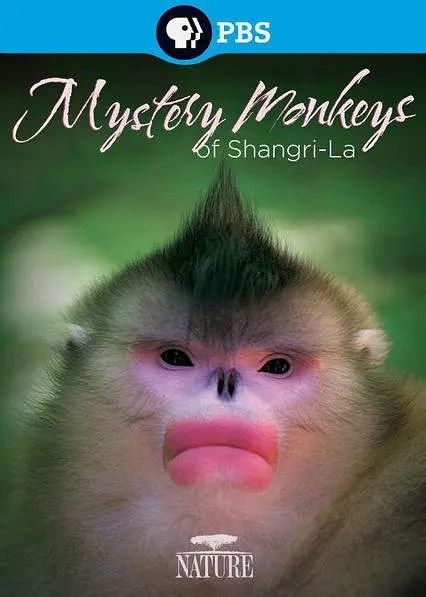

《香格里拉神秘之猴》:滇金丝猴家庭的成长史诗与生命启示

PBS纪录片《香格里拉神秘之猴》(Mystery Monkeys of Shangri-La)由中国野生摄影师奚志农团队历时三年打造,聚焦云南香格里拉一个滇金丝猴家庭的生存故事,尤其追踪两只同父异母幼猴的“命运分野”——一只在母亲庇护下娇生惯养,另一只因被忽视而成为“冒险生存者”。影片以国际化制作标准和细腻镜头语言,首次向世界系统展现这一中国特有珍稀物种的生活细节,于2015年世界地球日期间在美国PBS首播,成为中国环保纪录片走向国际的里程碑。

雪山精灵:滇金丝猴的“隐秘生活”

滇金丝猴是生活在海拔3000-4700米雪山森林中的“旗舰物种”,全球仅存约3000只,因其厚嘴唇、朝天鼻和金色毛发被誉为“高山精灵”。

影片通过红外相机和无人机拍摄,记录了猴群的“社会结构”:一个家族由1只成年公猴(家长)、多只母猴和20-30只幼猴组成,公猴负责抵御天敌(如金雕、狼),母猴则专注哺育幼崽。而家族的“权力更迭”充满戏剧性——年轻公猴会挑战家长,胜者将接管母猴群,失败者则被驱逐为“独猴”。

两只幼猴的“成长歧路”

影片核心围绕两只幼猴展开:哥哥“大毛”是母亲的“独子”,每天被抱在怀里梳理毛发,优先享用松萝(滇金丝猴的主要食物);弟弟“小毛”则因母亲又生下妹妹,常被晾在一边,不得不更早学习攀爬、跳跃,甚至尝试从成年猴手中抢夺食物。这种“溺爱”与“放养”的对比,导致它们性格迥异:大毛胆怯,遇到危险只会躲在母亲身后;小毛则大胆探索,曾独自爬上30米高的冷杉树,展现出“生存者”的韧性。奚志农在采访中表示:“这不是‘好坏之分’,而是自然选择的两种可能——在食物匮乏时,‘冒险型’或许更易存活。”

三年追踪:技术与耐心的“荒野答卷”

为拍摄这部纪录片,奚志农团队在香格里拉德钦县的原始森林搭建隐蔽帐篷,忍受-20℃的严寒和蚂蟥侵扰。他们创新使用“伪装红外相机”捕捉夜间行为,用长焦镜头记录猴群“跨树迁徙”的壮观场景——50多只滇金丝猴在树冠间飞跃,金色毛发在阳光下如流动的火焰。影片中,小毛因贪玩走失,母猴发出“哀鸣”,整个家族暂停觅食参与寻找,这种“亲情纽带”颠覆了人们对“动物缺乏情感”的认知。

环保使命:从“影像记录”到“保护行动”

影片不仅是一部自然纪录片,更是“用影像保护自然”的实践——奚志农团队通过拍摄发现,滇金丝猴的栖息地正被修路、伐木和旅游开发破坏。影片在美国首映后,引发国际关注,推动当地政府建立了白马雪山国家级自然保护区。正如PBS自然栏目负责人所言:“《香格里拉神秘之猴》让世界看到中国的生物多样性之美,也让保护滇金丝猴成为全球共识。”

影片结尾,小毛已成长为家族中的“少年勇士”,能独立抵御亚成年猴的挑衅;而大毛则在一次雪灾中因缺乏生存技能,险些饿死。这个略带残酷的对比,恰恰印证了自然的法则:“适者生存,而非强者生存。” 滇金丝猴的故事,是无数濒危物种的缩影——它们的命运,取决于人类是否愿意为它们保留一片“香格里拉”。

这部纪录片最终超越了“物种记录”的范畴,成为一曲关于生命、成长与守护的赞歌。当镜头定格在小毛眺望雪山的背影时,观众会明白:香格里拉的神秘,不仅在于雪山和森林,更在于这些“雪山精灵”用生命书写的、与自然共生的永恒篇章。