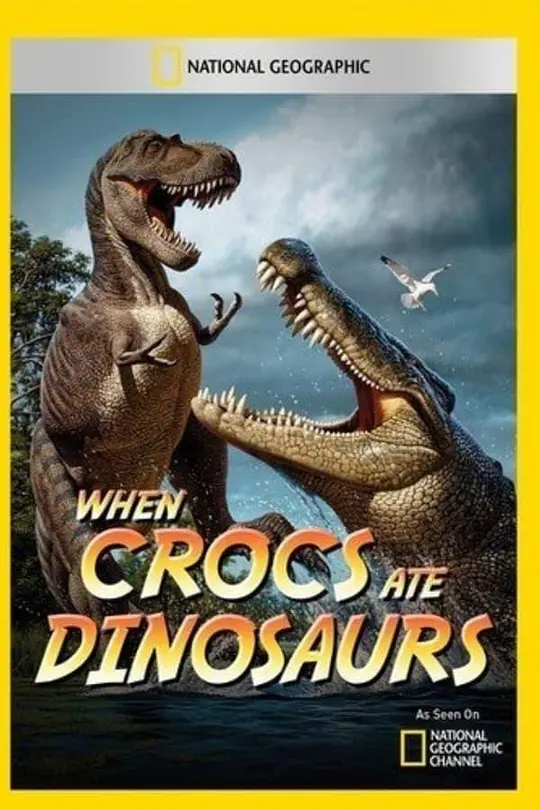

《史前鳄势力》:恐龙时代的“鳄类掠食者”传奇

国家地理纪录片《史前鳄势力》(Wild When Crocs Ate Dinosaurs)与古生物学家保罗·塞瑞诺合作,通过化石研究揭开了一个颠覆认知的史前真相:在恐龙主宰地球的时代,巨型鳄鱼并非“配角”,而是能将恐龙纳入食谱的顶级掠食者。影片带观众回到白垩纪,探索“史前巨鳄”如何凭借特殊身体构造、极端环境适应力,成为与恐龙分庭抗礼的“淡水霸主”,同时反思现代鳄鱼面临的生存危机——这种曾“以恐龙为食”的古老物种,如今正被人类活动推向灭绝边缘。

恐龙的“水下噩梦”:巨鳄的掠食真相

影片聚焦几种“恐龙杀手”级别的史前巨鳄:

帝王肌鳄(Sarcosuchus imperator):体长12米、重达10吨,比现代最大鳄鱼大10倍,鼻子末端的球根状突起可发出低频声波探测猎物,100多颗交错的牙齿能咬碎恐龙骨骼。化石证据显示,它们潜伏在白垩纪河流中,趁恐龙饮水时发动突袭,用“死亡翻滚”将猎物拖入水中溺亡。

恐鳄(Deinosuchus):体长10米,生活在8200万年前的北美,化石咬痕证明它曾捕食鸭嘴龙和食肉恐龙阿巴拉契亚龙。其粗壮的牙齿适合压碎海龟硬壳,也能穿透恐龙皮肤。

这些巨鳄与恐龙并非“井水不犯河水”——它们占据淡水生态位,将恐龙视为“移动的蛋白质来源”,甚至在某些区域,鳄鱼的捕食压力迫使恐龙改变饮水习性。

史前生存绝技:从“毒大气”到“超长禁食”

影片揭示巨鳄的“极端适应力”:白垩纪末期的火山活动导致大气含硫量升高,巨鳄却能通过“屏住呼吸”(单次潜水可达1小时)减少有毒气体吸入;当猎物匮乏时,它们可长达数月不进食,依靠体内脂肪储备存活。这种“抗逆性”让它们在恐龙灭绝事件中幸存(部分物种延续至今),而恐龙却因无法适应环境剧变消失。

今昔对比:从“史前霸主”到“濒危物种”

影片结尾转向现代鳄鱼:尽管它们继承了史前巨鳄的“掠食基因”,却因栖息地破坏、非法捕猎(鳄皮贸易)和气候变化数量锐减。保罗·塞瑞诺感叹:“史前巨鳄曾统治河流,如今最小的鳄鱼物种(如菲律宾鳄)仅存200只。人类才是它们真正的‘灭绝威胁’。”这种“今昔反差”,让影片超越了“古生物猎奇”,成为呼吁保护现存鳄类的“警示书”。

《史前鳄势力》用3D复原和化石解剖,让观众“亲眼目睹”巨鳄捕食恐龙的震撼场景,同时提醒:地球的“霸主”地位从不永恒,而人类的选择,将决定这些“活化石”能否继续讲述史前的生存传奇。