《灵长星球》:灵长类家族的进化史诗与生存智慧

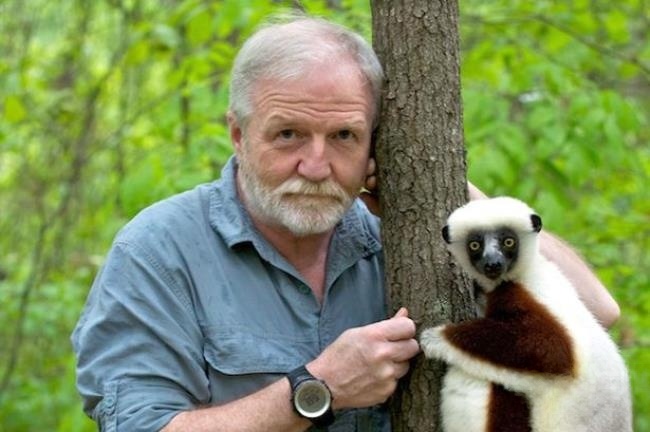

BBC纪录片《灵长星球》(Monkey Planet)以三集篇幅,带领观众穿越时空,探索灵长类动物从远古祖先到现代人类的演化历程。乔治·麦克格文博士结合达尔文进化论与最新基因学成果,聚焦从“网球大小的忍者眼镜猴”到“埃塞俄比亚山区的狮尾猴群”,展现灵长类如何在地球多样环境中适应生存,揭示“智慧先锋”的进化密码。

第一集《认识灵长家族》:从微型忍者到山地族群

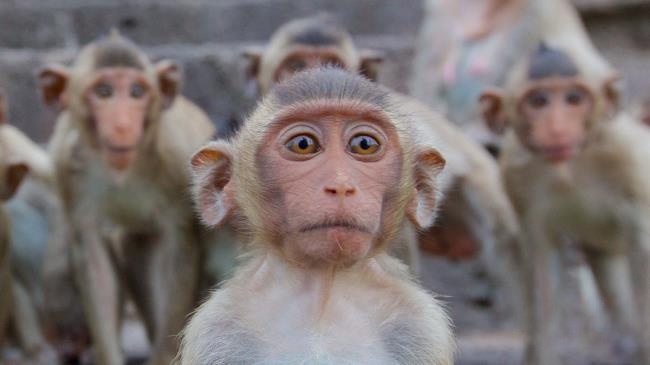

开篇镜头聚焦东南亚的眼镜猴:它体长仅10厘米,眼睛比大脑还重,却能以弹簧般的爆发力捕食昆虫,手指末端的吸盘让它在树干上如履平地。这种“微型灵长类”是已知最古老的现存物种之一,其基因中保留着灵长类早期演化的关键信息。而在埃塞俄比亚高原,狮尾猴群展现“社会性生存”:它们用复杂的叫声传递警报,通过互相梳理毛发巩固联盟,甚至会“政治联姻”——将年轻母猴送给邻近族群以换取和平。麦克格文博士解释:“灵长类的成功,源于‘抱团取暖’的智慧,这是我们与其他动物的本质区别。”

第二集《族群琐事》:社会结构中的生存法则

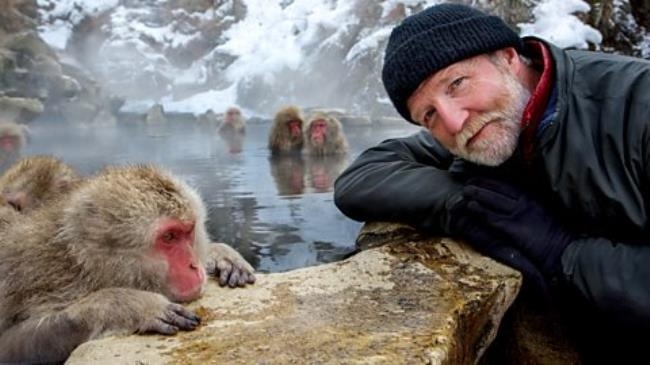

本集深入灵长类的“复杂社会”:卷尾猴用石块砸坚果,这种“工具使用”行为通过观察学习代代相传;大猩猩群体中,银背首领需平衡“威严”与“宽容”,既要击退挑战者,也要调解内部冲突;而日本猕猴发明“泡温泉取暖”的习俗,证明文化并非人类独有。最动人的是“母爱传承”:母猴会教幼崽识别有毒植物,用手势引导它们攀爬,这种“教育行为”在灵长类中普遍存在,为人类语言和工具使用的起源提供了线索。

第三集《智慧先锋》:从基因到文明的跨越

最终集揭示灵长类“智慧崛起”的科学密码:基因研究显示,人类与黑猩猩的DNA差异仅1.2%,但大脑容量和神经元连接方式的改变,让人类拥有语言、抽象思维和创造能力。麦克格文博士对比了人类与猴类的“镜像神经元”——这种细胞让灵长类能“感同身受”,是共情和模仿学习的基础。而考古发现的“露西”化石(320万年前的南方古猿),证明人类祖先的直立行走解放了双手,为工具制造和大脑发育奠定基础。“灵长类的进化不是线性的‘从低级到高级’,而是树状的‘多元探索’,”博士总结道,“人类只是其中一个分支,却因智慧站上了食物链顶端。”

影片用720P高清镜头捕捉到无数细节:眼镜猴夜间捕食的红外画面、狮尾猴在悬崖边嬉戏的惊险瞬间、卷尾猴用“石器”砸坚果的专注神情。这些画面不仅展现灵长类的“野性之美”,更让观众明白:人类的智慧、情感和社会结构,都能在灵长类亲戚中找到源头。正如麦克格文所言:“了解它们,就是了解我们自己的过去、现在和未来。”

《灵长星球》最终超越了科普纪录片的范畴,成为一曲关于生命多样性与进化奇迹的赞歌。当镜头从猴群切换到人类城市,观众会深刻体会:我们与灵长类亲戚共享同一个地球,也共享着生命对智慧与联结的永恒追求。