纪录片《动物军备竞赛》(Animal Arms Race 2020)第一季全3集:自然界的“攻防进化史诗”

核心主题:生存之战中的“武器与防御”协同进化

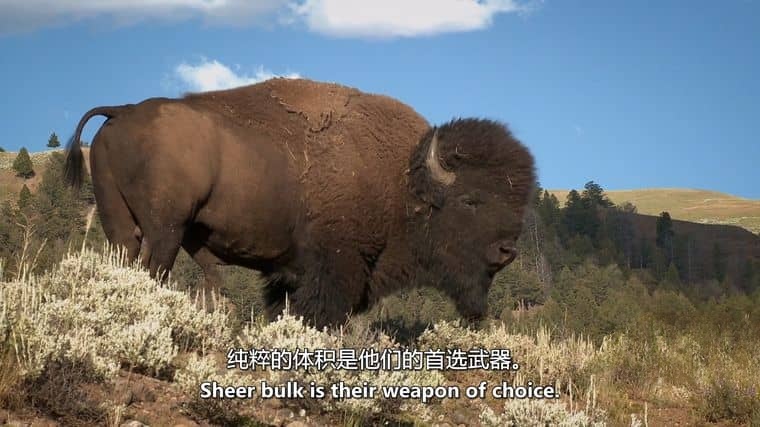

澳大利亚2020年出品的纪录片《动物军备竞赛》(Animal Arms Race),以“武器进化”为核心视角,揭示地球上所有动物——从微小昆虫到顶级掠食者——如何在“捕食与反捕食”“竞争与繁殖”的压力下,打磨出堪称“生物工程奇迹”的生存工具。影片打破“弱肉强食”的简单叙事,提出**“军备竞赛”的动态平衡**:捕食者进化出锋利的牙齿、闪电般的速度、致命的毒液,而猎物则以贝壳、尖刺、伪装、毒素等防御系统反击;同类竞争中,雄性动物进化出巨角、獠牙、绚丽羽毛争夺交配权;父母为保护后代,发展出“舍身护幼”“伪装巢穴”等策略。6.16G的1080P影像中,高速摄影捕捉到响尾蛇毒牙注射毒液的瞬间、章鱼变色伪装的毫秒级变化、雄鹿决斗时鹿角碰撞的冲击力,配合生物学家对“进化压力”的解析,展现了“自然选择如何塑造出地球上最精密的‘武器系统’”。

纪录片的独特价值在于**“攻防一体”的辩证视角**:它既赞美猎豹110公里/小时的冲刺速度(“陆地最快武器”),也揭示瞪羚通过“Z字形逃跑”和“瞬间急停”反制的生存智慧;既惊叹狮子“1000 PSI咬合力”的致命一击,也记录非洲水牛“群体反击”将狮子挑飞的惊险画面。正如旁白所说:“在动物世界,没有永远的‘胜利者’——捕食者的每一次‘升级’,都会倒逼猎物进化出更强的‘防御’;而猎物的‘防御突破’,又会推动捕食者开发新的‘武器’。这场持续亿万年的军备竞赛,正是生物多样性的源头。”

分集亮点:三大战场的进化策略

《捕食者VS猎物:致命武器的较量》

首集聚焦“捕食与反捕食”的攻防升级,揭示“为何大多数狩猎以失败告终”。影片以非洲草原的“狮子捕猎水牛”开篇:狮群凭借团队协作围堵水牛,却因水牛的“重甲防御”(厚达5厘米的皮肤)和“群体反击”(成年公牛用牛角组成防御圈)屡屡失手,成功率仅约20%。科学家通过慢镜头分析:水牛的皮肤不仅坚硬,还能通过肌肉收缩“缓冲咬合力”,而狮子的犬齿虽锋利,却需精准咬住咽喉才能致命——这种“防御克制攻击”的进化,让“顶级掠食者”的生存远比想象中艰难。

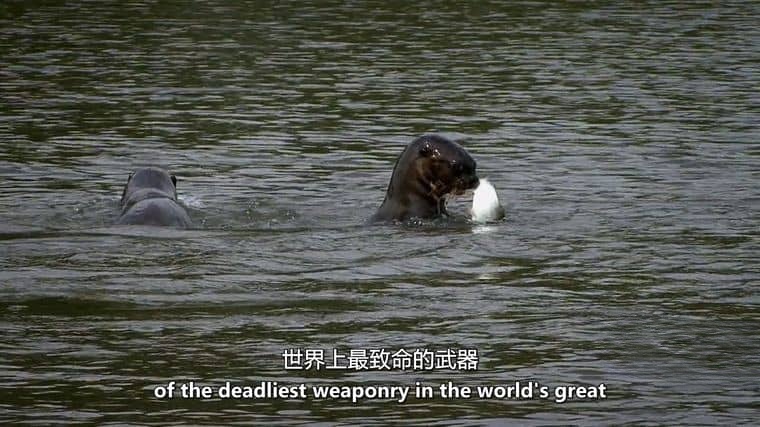

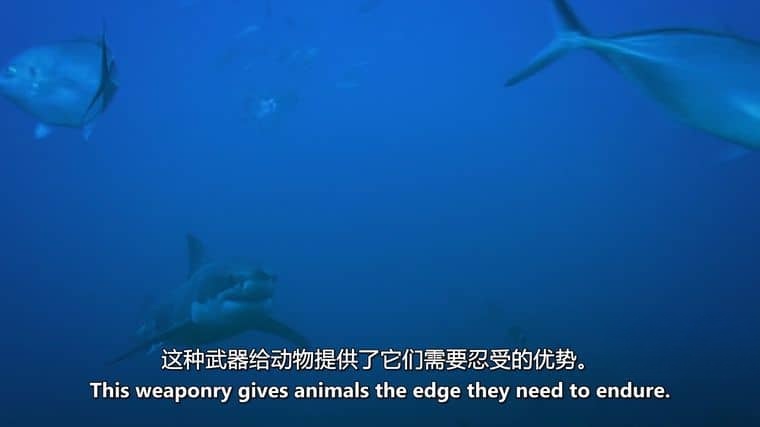

水生战场的“军备竞赛”更显精妙:章鱼的“变色伪装”能模拟周围环境的颜色和纹理,甚至改变皮肤质地(从光滑变为粗糙),让鲨鱼的“电感受器”都无法定位;而海蛇则进化出“神经毒素”,能在30秒内瘫痪猎物,却仍需面对海鳗的“黏液防御”(黏液中含抗毒素成分)。最震撼的案例是射水鱼:它能通过口腔“水炮”精准击落3米外的昆虫,而昆虫则进化出“翅膀快速振动”躲避攻击——两者的“瞄准精度”与“反应速度”,堪比军事级别的“导弹拦截系统”。

《同类竞争:繁殖权的“武器进化”》

第二集转向“同类间的生存竞赛”,揭示雄性动物为争夺交配权,如何进化出“超越生存需求”的夸张武器。阿拉斯加的麋鹿拥有宽达1.5米的巨角,每年秋季为争夺雌性,会以50公里/小时的速度冲向对手,角与角的碰撞冲击力可达2000牛顿(相当于一辆小轿车的撞击力);但这种“武器”代价巨大——巨角每年脱落重长,消耗30%的体重,且容易卡在树枝中成为掠食者的目标。生物学家解释:“这是‘性选择’的结果——雌性更倾向选择角更大的雄性,即使这会降低其生存概率。”

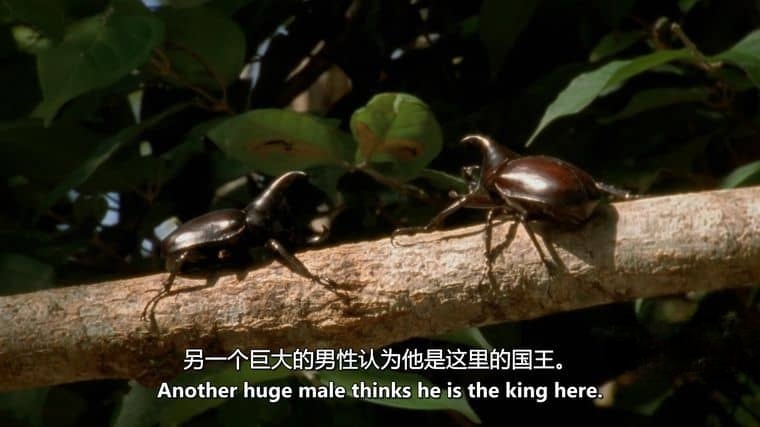

昆虫世界的竞争更具“策略性”:锹甲的上颚长度可达身体的1/3,外形酷似“鹿角”,雄性通过“摔跤”将对手掀翻,却很少造成致命伤害(避免种群内耗);而螳螂则进化出“性食同类”行为——雌性在交配后吃掉雄性,将其营养转化为卵的能量,这种“极端策略”确保后代存活率。影片通过CT扫描展示锹甲上颚的“中空结构”:既保证强度又减轻重量,堪称“生物力学的优化设计”,印证了“进化从不做‘无用功’”的法则。

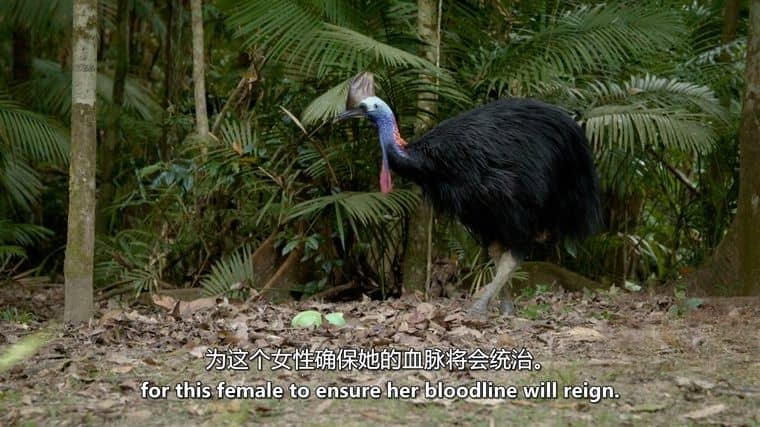

《父母的“护幼神器”:牺牲与智慧的进化》

最终集聚焦“繁殖策略中的军备竞赛”,展现动物父母为保护后代,如何进化出“超越本能”的智慧与牺牲。非洲象鼩会在巢穴周围铺设“枯叶警报系统”——一旦有掠食者靠近,枯叶的震动会触发父母的“引开天敌”行为;而章鱼母亲更极端:产卵后会连续40天不进食,用触手扇动水流保持卵的氧气供应,直至幼体孵化后力竭死亡。这些行为看似“利他”,实则是“基因延续”的进化策略——保护后代,就是保护自己的基因传递。

最具“工程学奇迹”的是群居织巢鸟的“公寓式巢穴”:数百只鸟共同建造一个重达1吨的巨型巢,巢内分多个“家庭单元”,外层用荆棘防御蛇类,内层用软草保温,甚至设计“雨水引流槽”和“通风系统”。影片通过微型摄像头进入巢内,记录雏鸟在“共享育儿”体系下的成长——这种“社会性防御”,比独居动物的“单兵作战”更能抵御风险。正如生物学家所说:“在军备竞赛中,‘合作’也是一种强大的‘武器’。”

科学解析:进化压力如何塑造“完美武器”?

纪录片穿插大量“进化生物学”知识点,让观众理解“武器进化”的底层逻辑:

能量权衡:动物的“武器”并非越大越好——雄鹿的巨角虽利于求偶,却会降低逃跑速度;因此,进化会在“武器性能”与“生存成本”间找到平衡。

基因选择:毒性、速度、伪装等特征由基因控制,每一次“成功防御”或“成功捕食”,都会让优势基因传递给后代,推动种群整体进化。

环境适应:沙漠动物的“节水武器”(如骆驼的储水驼峰)、深海生物的“发光诱饵”(如安康鱼的发光器),都是武器随环境变化的典型案例。

影片中,生物学家用3D动画演示响尾蛇毒牙的进化历程:从普通牙齿到“中空毒牙”,再到“可折叠毒牙”(避免行走时刺伤自己),每一步都对应着猎物防御系统的升级。这种“动态进化”的视角,彻底颠覆了“动物武器是‘突然出现’”的误解——它们是亿万年“试错”与“优化”的结果,是自然选择写下的“生存算法”。

观众启示:从动物“军备竞赛”看人类社会

纪录片虽聚焦动物,却暗含对人类的启示:人类社会的“科技竞争”“文化演变”,何尝不是一种“军备竞赛”?从原始工具到人工智能,从语言诞生到信息爆炸,人类的每一次“进步”,都源于对“生存挑战”的回应。正如影片结尾所说:“动物的军备竞赛是为了活下去,而人类的‘军备竞赛’,应该是为了活得更好——但我们需要记住,动物从不破坏自己的生存环境,而人类却在‘竞争’中遗忘了与自然的平衡。”

《动物军备竞赛》最终告诉我们:地球上最强大的“武器”不是尖牙或利爪,而是**“适应与平衡”**——在捕食与被捕食、竞争与合作、生存与繁殖的永恒博弈中,每一种生命都找到了属于自己的“进化答案”,共同谱写着地球生命的壮美史诗。