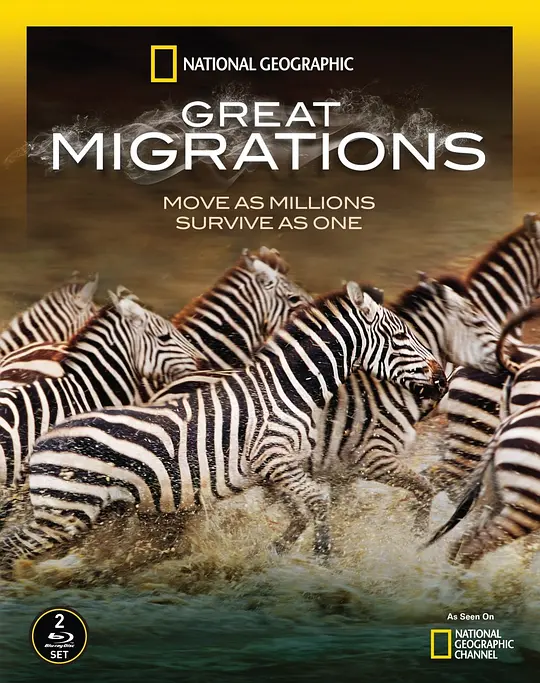

《大迁徙》:跨越星球的生命史诗

国家地理频道历时3年打造的纪录片《大迁徙》(Great Migrations),以6集篇幅、横跨7大洲120国的拍摄历程,记录了数百万动物跨越千里的生存之旅。从抹香鲸一生游过百万英里的深海长征,到帝王蝶四代接力完成的跨洲迁徙;从牛羚勇闯鳄鱼阵的非洲草原奇观,到红蟹每日与火山毒气搏斗的海岛求生——影片用720P高清镜头捕捉到无数“生死瞬间”,展现了生命为延续而迸发的极致坚韧。当摄制组在波札那盐沼等待3个月拍下鲸鲨滤食浮游生物的画面,当科学家用卫星追踪器还原象鼻海豹的深海迁徙路线,观众看到的不仅是动物的本能,更是一曲关于承诺、抗争与希望的地球赞歌。

第一集《千里跋涉》:与生俱来的漂泊宿命

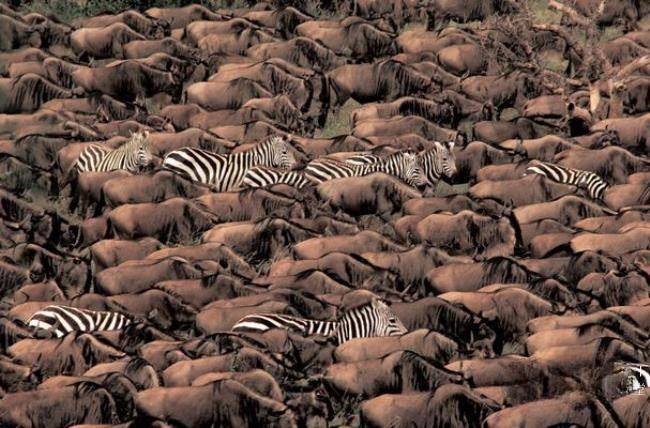

开篇镜头从肯尼亚马赛马拉草原升起,百万头牛羚如褐色潮水般涌向坦桑尼亚,它们的蹄声震耳欲聋,扬起的尘土遮蔽天空。这是地球上规模最大的陆生迁徙——每年2000公里的往返旅程,途中要穿越鳄鱼潜伏的马拉河。慢镜头记录下牛羚跃入河水的瞬间:鳄鱼的血盆大口咬住幼羚的后腿,而母羚仍不顾一切向前冲,这种“用牺牲换取群体延续”的行为,贯穿整个迁徙故事。

深海中,抹香鲸的迁徙同样震撼。它们以家庭为单位,潜水至2000米深海捕猎大王乌贼,一生累计游程可绕赤道40圈。影片用声呐成像技术还原其“声波定位”能力:通过复杂的鲸歌交流,群体能在黑暗中保持队形。而澳大利亚圣诞岛的红蟹,则上演着“红色地毯”奇观——5000万只红蟹从森林爬向海岸产卵,途中要穿越公路、火山地热区,每年有数十万只死于高温和车辆碾压,但幸存者仍会如期抵达。“它们一生只迁徙一次,却用生命诠释了‘上路’的意义。”旁白道。

第二集《繁衍生息》:为后代的生死冒险

繁殖,是迁徙的终极目的。在福克兰群岛的悬崖上,信天翁夫妇用数月时间孵化一枚蛋,期间雄鸟需飞行5000公里寻找食物,归来时体重减轻30%;哥斯达黎加的绿海龟则在月光下爬上海滩,用鳍状肢挖洞产卵,每只雌龟一生可产下900枚卵,却只有1%能长成成龟。影片最动人的是南极帝企鹅:雄企鹅在-40℃的暴风雪中,用腹部孵化蛋,两个月不吃不喝,直至雌企鹅归来交接。这种“父母接力”的繁殖策略,让幼企鹅得以在极端环境中存活。

第三集《分秒必争》:与时间赛跑的生存竞赛

迁徙是一场与时间的较量。北极圈的海象必须在浮冰融化前抵达繁殖地,否则幼崽将溺亡;波札那的斑马为追逐雨季,每天行进50公里,错过水草丰美的盐沼就意味着饿死。影片中,叉角羚的迁徙堪称“陆上马拉松”:它们以每小时80公里的速度连续奔跑8小时,躲避郊狼的追击,这种耐力源自其独特的心脏结构——比同等体型哺乳动物大3倍。而浮游生物的“垂直迁徙”则鲜为人知:每晚它们从深海升至表层觅食,黎明前返回,规模达数亿吨,形成“地球上最大的生物迁徙”。

第四集《觅食求生》:饥饿驱动的生命洪流

饥饿是迁徙的原始动力。沙漠象为寻找水源,在纳米布沙漠中跋涉500公里,它们的足迹能留存数月,引导同类跟随;白头海雕则沿着鲑鱼洄游路线迁徙,群体捕猎时会分工合作,有的驱赶鱼群,有的负责抓捕。最神奇的是发光水母:它们跟随洋流形成“流动的光带”,吸引浮游生物自投罗网,这种“生物发光”策略让它们在深海中生存繁衍。

第五集《迁徙科学》:科技破解自然之谜

本集揭开科学家如何“读懂”动物迁徙:用卫星追踪器记录象鼻海豹潜水1200米的生理极限;通过基因测序发现帝王蝶的“生物钟基因”,解释其四代接力迁徙的导航机制;甚至用手机短信预警系统——当雪豹接近迁徙路线时,牧民会收到提醒,避免人兽冲突。“科技让我们从‘旁观者’变成‘守护者’,”科学家在片中说,“数学模型已能预测牛羚种群数量变化,为保护区规划提供依据。”

第六集《幕后花絮》:人类的“迁徙”与执着

影片最后将镜头对准摄制组:他们在南极零下30℃中露营,在非洲草原躲避象群袭击,在深海与鲸鲨共游。为拍摄红蟹迁徙,团队在圣诞岛等待6年才遇上最佳时机;记录抹香鲸时,摄影师在船上颠簸数月,终于拍到幼鲸第一次深潜的画面。“我们和动物一样,都是‘迁徙者’,”导演说,“为了那些震撼瞬间,所有艰辛都值得。”

《大迁徙》最终超越了自然纪录片的范畴,它让观众明白:迁徙不是简单的移动,而是生命对地球的承诺——每一次振翅、每一次蹬蹄、每一次呼吸,都是对“活下去”最原始的呐喊。当片尾字幕滚动,帝王蝶的翅膀在阳光下闪烁,如流动的金箔覆盖大地,我们终于读懂:地球上最壮丽的风景,永远是生命本身。