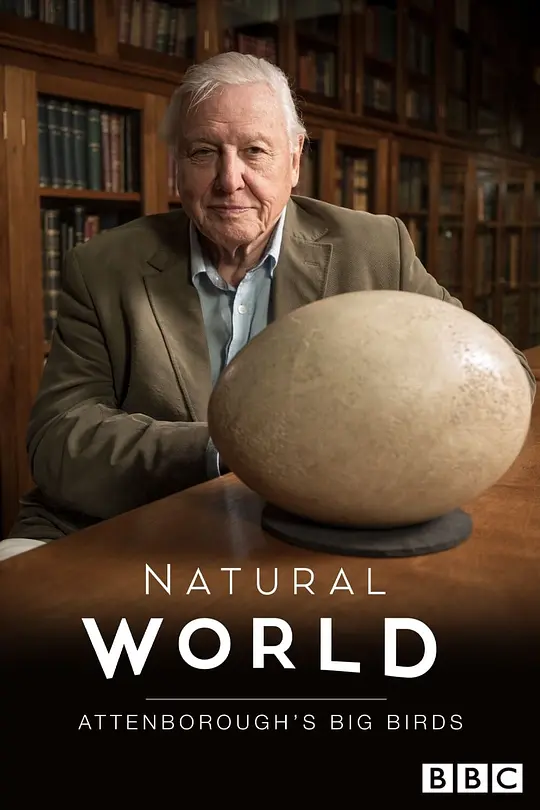

《爱登堡与大型鸟类:不会飞的“天空叛逆者”》

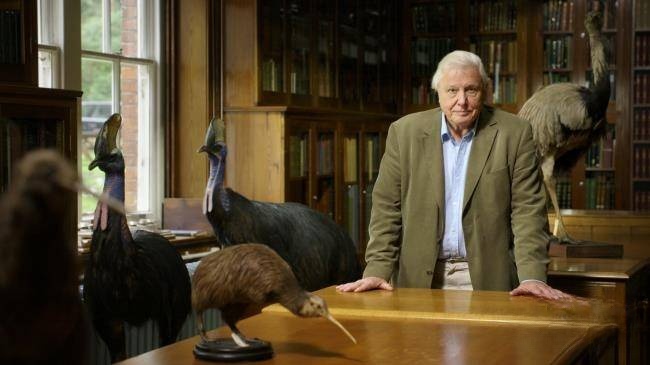

在鸟类家族中,有一群“叛逆者”——它们身披华丽羽毛,却拒绝拥抱天空。大卫·爱登堡爵士在纪录片《爱登堡与大型鸟类》中,带领观众踏上横跨南美、非洲、澳洲的旅程,探寻鸵鸟、鸸鹋、鹤鸵、美洲鸵与鹬鸵这五种“巨鸟”的进化谜题。这些身高可达2.7米的生灵,为何放弃了鸟类最引以为傲的飞行能力?当镜头捕捉到鸵鸟在非洲草原上以70公里时速狂奔,鹤鸵用利爪撕开椰子,鹬鸵在新西兰夜行觅食时,答案逐渐清晰:放弃飞行,是它们为生存量身定制的“进化豪赌”,而这场赌局,它们赢了。

进化的“减法”:从翅膀到“超级跑鞋”

影片开篇,爱登堡在南非卡拉哈里沙漠展示了一具鸵鸟骨骼:其胸骨扁平,没有供飞行肌附着的“龙骨突”,翅膀骨骼退化至仅占身体重量的0.3%。“飞行是最耗能的运动,”他解释道,“当环境不再需要翅膀,进化会毫不犹豫地‘回收’这些资源。”5000万年前,鸵鸟的祖先还是会飞的鸟类,但随着非洲草原的扩张,地面食物丰富且缺乏大型捕食者,它们逐渐放弃飞行,转而强化下肢——鸵鸟的双腿肌肉占体重的25%,每步可跨4.6米,蹬地力量足以踢碎狮子的头骨,这种“以奔跑换生存”的策略,使其成为陆地上跑得最快的鸟类。

而澳洲的鸸鹋则展现了另一种“特化”:它们的羽毛松散如毛发,可抵御沙漠昼夜温差;退化的翅膀藏在体侧,在快速转向时起到平衡作用。影片中,一只鸸鹋妈妈带领雏鸟穿越野火后的焦土,其耐力惊人——连续奔跑8小时不休息,这种能力让它们在澳洲大陆的干旱环境中繁衍至今。爱登堡幽默地称:“这些鸟不是‘不会飞’,而是‘选择了更高效的移动方式’。”

DNA揭秘:谁是“不会飞鸟类”的共同祖先?

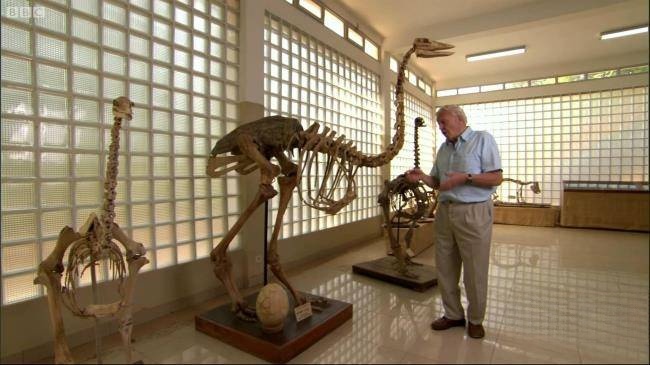

长期以来,科学家认为不会飞的鸟类(平胸总目)是因“趋同进化”独立失去飞行能力,但影片中基因测序给出颠覆性答案:鸵鸟、鸸鹋、美洲鸵等虽分布在不同大陆,却拥有共同的“不会飞祖先”——一种生活在1亿年前的鸟类,因板块运动被分隔到南半球各大陆,随后独立演化出相似特征。“这解释了为何它们都没有龙骨突,”爱登堡对着基因图谱说道,“就像不同地区的人类都发明了轮子,自然选择在相似环境中会给出相似答案。”

最令人称奇的是新西兰的鹬鸵(几维鸟),它是唯一夜间活动的平胸鸟类,视力退化,却能用鼻孔在泥土中探测蠕虫。影片用红外摄像机记录下它的“觅食绝技”:长喙前端的鼻孔能嗅到地下10厘米处的虫类,触觉灵敏的羽毛可感知土壤震动。“它把翅膀的能量‘转移’给了嗅觉和触觉,”爱登堡感叹,“在没有陆生哺乳动物的新西兰,鹬鸵成为了‘替代老鼠的鸟’。”

生存智慧:从“空中猎手”到“地面王者”

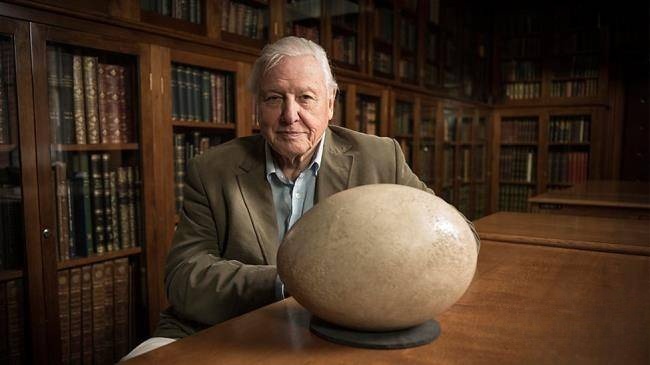

放弃飞行后,巨鸟们发展出令人惊叹的“生存绝技”。非洲鸵鸟的蛋壳厚达2毫米,能承受成年人体重,雄鸟用体温孵化蛋时,会精确调节腹部血管流量,将温度控制在35℃±0.5℃;澳洲鹤鸵的爪子长达12厘米,可轻松划破树皮取食幼虫,被称为“世界最危险的鸟类”;而美洲鸵则演化出“多配偶制”——一只雄鸟同时照顾10只雌鸟产下的蛋,孵化期60天不进食,仅靠脂肪储备维持生命。

影片中最温情的段落,是鹬鸵爸爸的“单亲育儿”:雌鸟产卵后便离开,雄鸟独自孵化80天,雏鸟破壳后会跟随父亲生活两年,学习用喙敲击树干判断虫洞位置。这种“父爱”在鸟类中极为罕见,却成为鹬鸵在天敌环伺的新西兰存活至今的关键。爱登堡总结道:“飞行能力的失去,换来了这些独一无二的生存策略。它们证明,自然选择的目标从不是‘完美’,而是‘适应’。”

人类世的挑战:当“巨鸟”遭遇“两足兽”

然而,这些演化奇迹正面临人类活动的威胁。影片记录了鹤鸵因栖息地被棕榈油种植园侵占,频繁闯入村庄引发冲突;美洲鸵的蛋被偷猎者大量采集,种群数量在30年内下降40%。“它们用5000万年适应了自然,却无法快速适应人类,”爱登堡的镜头扫过肯尼亚鸵鸟保护区,那里的幼鸟正接受反盗猎训练——当听到枪声录音时,它们会迅速卧倒隐蔽。

纪录片结尾,爱登堡站在新西兰的星空下,鹬鸵的鸣叫声如远古的回响。“这些不会飞的鸟,是地球生命的另类诗篇,”他说道,“它们放弃天空,却赢得了大地;失去翅膀,却长出了征服世界的勇气。而我们的责任,是让这首诗继续写下去。”

这部融合科学探索与人文关怀的作品,不仅解答了“巨鸟为何不会飞”的谜题,更揭示了一个深刻道理:生命的伟大,不在于拥有多少能力,而在于如何用独特的方式,在自然的棋盘上落子无悔。当鸵鸟的身影消失在非洲落日中,我们终于明白:不会飞,或许是这些鸟类送给自己最珍贵的礼物。