《动物的崛起:脊椎动物的胜利》:爱登堡与中国化石的进化史诗

83岁的大卫·爱登堡爵士怀抱一名出生仅12小时的中国婴儿——这张跨越5亿年的“生命对话”照片,成为BBC纪录片《动物的崛起:脊椎动物的胜利》(Rise of Animals: Triumph of the Vertebrates)最震撼的隐喻。在这部追溯脊椎动物进化史的史诗中,“自然世界之王”首次将镜头聚焦中国,以云南澄江化石群、禄丰恐龙遗址等“古生物宝库”为核心,用最新出土的化石证据,揭开从鱼到人的壮阔历程。当他颤抖着捧起一块含纳罗虫的寒武纪页岩,当镜头扫过海口鱼化石中毫米级的脊椎骨,观众得以见证:中国,正是破解“生命大爆发”之谜的关键拼图。

中国化石改写进化史:从澄江虫到“第一只鸟”

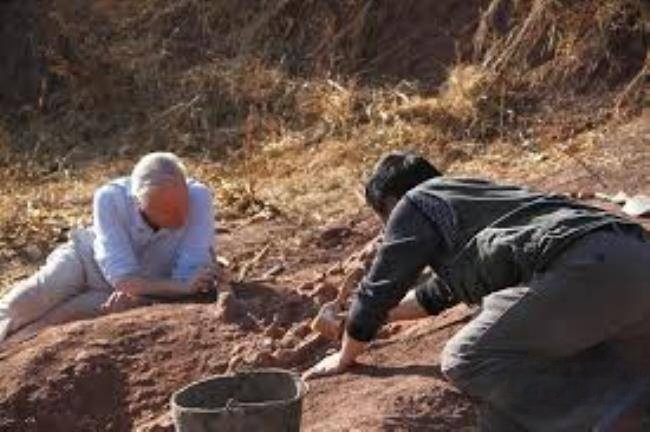

纪录片开篇,爱登堡来到云南澄江帽天山——这里出土的5.18亿年前的澄江生物群,被科学界誉为“寒武纪生命大爆发的化石圣地”。在古生物学家侯先光发现纳罗虫化石的原地,爱登堡用3D建模还原了这一“地球最早的脊椎动物祖先”:它不足3厘米长,却已演化出头部、躯干和原始脊椎结构。“这块石头里藏着人类的身世密码,”他对着镜头感叹,“达尔文曾困惑寒武纪为何突然出现复杂生命,澄江化石给了我们答案——脊椎动物的故事,从这里开始。”

更令人瞩目的是辽宁热河生物群的“带羽毛恐龙”化石。在沈阳师范大学博物馆,爱登堡展示了一块近鸟龙化石:恐龙的前肢上清晰可见分叉的羽毛,羽轴、羽枝结构与现代鸟类无异。“这证明鸟类并非突然出现,而是从恐龙的一支逐步演化而来。”影片通过CT扫描重建其骨骼结构,发现近鸟龙的腕骨已具备“折叠翅膀”的功能,为“恐龙变鸟”理论提供了关键证据。这种“过渡物种”的发现,让中国成为研究脊椎动物登陆、飞行等重大进化事件的“世界实验室”。

从海洋到天空:脊椎动物的“征服之路”

纪录片以两集篇幅,勾勒出脊椎动物的“逆袭史诗”。第一集《从海洋到天空》聚焦“登陆革命”:3.7亿年前,肉鳍鱼的胸鳍演化出原始四肢,它们拖着身体爬出水面,成为两栖动物的祖先。爱登堡在云南曲靖演示了“提塔利克鱼”化石的结构:其鳍骨与四足动物的四肢骨骼一一对应,“这是鱼鳍变成腿的瞬间,是脊椎动物征服陆地的第一步。”

第二集《哺乳类的曙光》则讲述恐龙灭绝后,哺乳动物如何抓住机会崛起。在内蒙古二连浩特,爱登堡展示了一具完整的猛犸象化石:“6500万年前,一颗陨石让恐龙退出舞台,而我们的祖先——像老鼠一样的小型哺乳动物,在洞穴中幸存下来,最终演化出人类。”影片特别对比了人类与黑猩猩的脊椎结构:两者的颈椎骨数量相同,但人类的腰椎因直立行走发生特化,“这种微小的差异,让我们得以仰望星空。”

生命的共鸣:83岁爵士与新生婴儿的“进化对话”

影片最温情的段落,是爱登堡在云南医院看望一名刚出生的婴儿。他将婴儿的小手与澄江化石中的脊椎动物胚胎并置,轻声说道:“5亿年前,我们的祖先只有毫米大小;今天,这个孩子将带着脊椎动物的进化遗产,开启新的生命旅程。”这一幕呼应了纪录片的核心主题:进化不是冰冷的理论,而是每个生命都携带的“时间胶囊”。

为拍摄这部作品,爱登堡团队在中国进行了为期18个月的实地考察,采用显微摄影、同步辐射成像等尖端技术,让化石“开口说话”:贵州瓮安生物群的胚胎化石被放大1000倍后,细胞分裂的细节清晰可见;新疆准噶尔盆地的翼龙化石通过3D打印复原,其翼展达12米的飞行姿态震撼呈现。这些技术创新,使《动物的崛起》不仅是一部科普片,更是一场“古生物视觉革命”。

当片尾爱登堡站在澄江化石群前,背后是缓缓升起的朝阳,他说道:“脊椎动物的故事,是关于适应、坚韧与创新的故事。而中国的化石,为这部史诗写下了最激动人心的篇章。”这部纪录片不仅改写了自然史,更让观众明白:每个生命都是进化的奇迹,而我们与5亿年前的那条小鱼,共享着同一段壮丽的生命旅程。