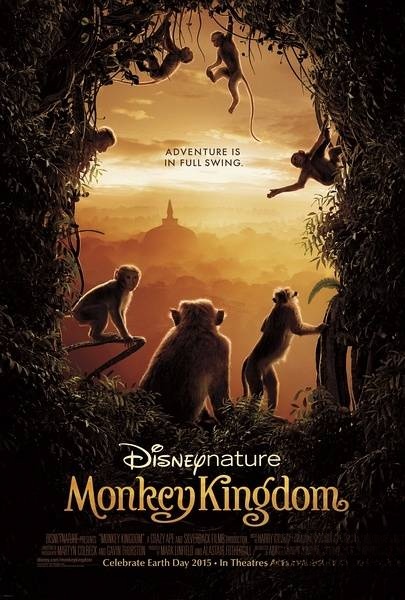

《猴子王国》:兰卡猕猴玛雅的阶层逆袭与生命史诗

迪士尼自然出品的纪录片《猴子王国》(Monkey Kingdom)以斯里兰卡丛林为舞台,讲述了兰卡猕猴玛雅从“底层母猴”到“族群领袖”的传奇历程。这部由《地球脉动》导演团队操刀的作品,耗时三年跟踪拍摄,将镜头对准等级森严的猴群社会,用拟人化的叙事展现了动物世界的生存智慧与情感羁绊。当玛雅为保护儿子基普在阶级夹缝中挣扎,带领族群夺回被侵占的古城家园时,观众看到的不仅是猴子的故事,更是一曲关于母爱、勇气与族群团结的生命赞歌。

等级森严的“猴群社会”:从底层到权力中心的生存博弈

影片开篇即揭示兰卡猕猴族群的“阶级铁律”:以雄性首领拉简为核心的“贵族阶层”占据着波隆纳鲁瓦古城遗址的最佳位置,优先享用水果与水源;而玛雅作为“平民猴”,只能在垃圾堆中觅食,甚至被“贵族三姐妹”抢走好不容易找到的坚果。这种森严的等级制度,与人类社会的“种姓制度”惊人相似——幼猴的社会地位从出生起就已注定,除非发生颠覆性的“革命”。

基普的出生成为玛雅命运的转折点。为让儿子摆脱底层命运,她开始展现出超越阶级的智慧:当贵族猴们在树冠上炫耀时,她偷偷观察人类村庄的垃圾堆,学会用石块砸开坚果;当族群因干旱陷入饥荒,她冒险穿越毒蛇出没的峡谷,发现隐藏的香蕉园。这些“底层生存经验”在后续危机中成为关键——当邻近部落“刀疤脸”族群入侵古城,玛雅带领老弱猴群退守悬崖,用藤蔓编织“防御网”,最终联合流亡的雄性猴群发动反攻,夺回失地。导演通过慢镜头与特写,将玛雅指挥战斗时的眼神特写与人类将军的决断并置,暗喻着“领袖气质无关阶级,只关乎勇气与智慧”。

母爱与族群:动物世界的情感共鸣

影片最动人的段落,是玛雅与基普的“母子情深”。当基普第一次尝试爬树时,玛雅在树下紧张地张开双臂;当他被恶犬追赶,她不顾危险冲上前嘶吼恐吓;而当族群迁徙途中遭遇豹子袭击,她用身体掩护儿子躲进岩缝,自己却暴露在捕食者的视线中。这些细节打破了“动物没有情感”的偏见——红外摄像机捕捉到,玛雅在夜晚会将基普紧紧抱在怀里,用舌头舔舐他的伤口,其温柔程度不亚于人类母亲。

族群的“集体智慧”同样令人震撼。在夺回古城的战役中,玛雅并非孤军奋战:曾被贵族猴欺压的“边缘群体”自发组成“敢死队”,从侧翼突袭敌人;老年雄猴用石块砸向入侵者,为同伴争取时间;甚至年幼的基普也学会用叫声迷惑敌人。这种“阶级联盟”的形成,印证了动物学家Wolfgang Dittus的研究结论:“灵长类社会的合作,往往诞生于共同危机。”影片结尾,玛雅虽未成为“王后”,却因功绩被破格允许与贵族猴共同进食,基普也获得了优先挑选水果的权利——这一“阶层流动”的结局,为冰冷的自然法则注入了温暖的人文关怀。

镜头下的野性美学:古城遗址中的生命剧场

摄制组将斯里兰卡波隆纳鲁瓦古城遗址作为天然舞台,千年石柱与残破佛像成为猴群生活的背景板,形成“文明与野性”的奇妙对话。为捕捉真实画面,团队采用“无干扰拍摄”技术:在树上安装伪装成树干的摄像机,用无人机航拍猴群迁徙的壮观场面,甚至训练“猴语者”模仿兰卡猕猴的叫声,引导它们进入拍摄区域。其中,等待17周才拍到的“豹子捕食失败”镜头堪称经典:玛雅带领基普在藤蔓间腾跃,豹子的利爪擦着幼猴的尾巴掠过,慢镜头下的毛发与落叶在空中飞舞,紧张感堪比动作电影。

配乐师布鲁诺·古莱以斯里兰卡传统鼓点与管弦乐结合,为不同场景量身定制旋律:玛雅觅食时的轻快木琴声,战斗时的急促鼓点,母子相依时的悠扬笛声,将动物行为升华为“情感叙事”。正如《西雅图时报》评价:“《猴子王国》用严谨的科学观察包裹着诗意的灵魂,它让我们相信,在等级与生存之外,动物世界同样有温情与梦想。”

这部获得凯撒奖最佳纪录片提名的作品,最终超越了自然题材的范畴,成为一面映照人类社会的镜子:当玛雅用智慧打破阶级壁垒,当族群在危机中放下分歧,观众不得不思考:我们所谓的“文明”,是否真的比猴子的“王国”更进步?或许,答案就藏在基普第一次独立爬上树冠时,玛雅眼中闪烁的泪光里——那是跨越物种的,关于生命与希望的永恒共鸣。