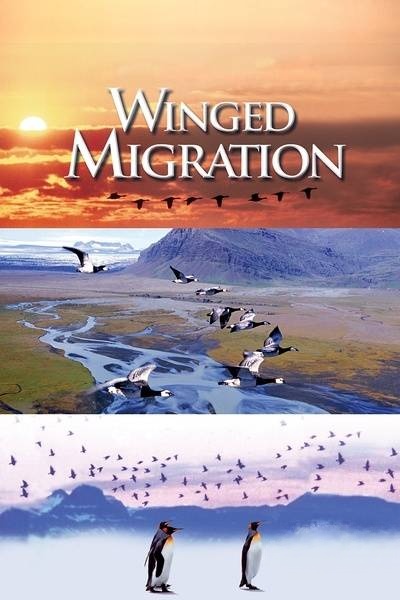

《迁徙的鸟》:雅克·贝汉与羽翼下的生命史诗

作为法国“天地人三部曲”的终章,雅克·贝汉执导的《迁徙的鸟》(Le peuple migrateur)以“用翅膀丈量地球”的壮阔叙事,重新定义了自然纪录片的艺术高度。这部耗时3年、耗资4000万美元的鸿篇巨制,集结600名工作人员、17位顶级飞行员与两个科学考察队,足迹遍布全球50国,最终用460公里胶片凝结成95分钟的“飞翔礼赞”。当大天鹅掠过阿尔卑斯山的雪峰,沙丘鹤在漫天风沙中编队前行,企鹅在南极冰原上与暴风雪对抗时,观众终于读懂雅克·贝汉的宣言:“鸟的迁徙是一个关于承诺的故事——对回归的承诺。”

用生命追逐飞翔:极致真实的拍摄神话

影片最震撼之处,在于其“与鸟同行”的拍摄哲学。为捕捉候鸟的自然状态,摄制组开创了“鸟类驯化计划”:他们在鸟蛋孵化时就置于摄影机旁,让雏鸟将人类的声音与影像视为“同伴”。当这些“半野生”鸟类长大后,摄影师乘坐热气球、悬挂式滑翔机或超轻型飞机,以与鸟群相同的高度、速度伴飞——镜头中,一只白鹳的翅膀尖几乎擦过摄影机,羽毛的纹理与呼吸的白雾清晰可见,这种“零距离”视角源自团队与鸟类365天的朝夕相处。

在加拿大冻原,为拍摄雪雁迁徙,摄影师冒着-30℃的严寒,在雪地里潜伏数周;在纳米比亚沙漠,他们驾驶动力伞追踪沙丘鹤,遭遇沙尘暴时险些坠机;而南极企鹅的镜头则由科考队员在冰缝中架设固定机位,等待三个月才捕捉到幼鸟首次下水的瞬间。这些“用生命换取的镜头”中,最动人的是大天鹅飞越珠穆朗玛峰的段落:缺氧环境下,它们的翅膀每扇动一次都伴随肌肉的颤抖,却始终保持队形,最终在云层之上展开双翼——这个画面成为影史经典,被法国国家图书馆列为“人类与自然对话的永恒象征”。

无声的诗篇:羽翼振动中的生命寓言

影片摒弃了传统纪录片的旁白说教,仅以15句解说词串联起27种候鸟的迁徙历程。雅克·贝汉坚信:“鸟类的语言无需翻译,它们的翅膀就是最雄辩的叙事。”于是,观众看到灰雁在沼泽中梳理羽毛时的温柔,丹顶鹤求偶时的优雅舞蹈,以及猛禽捕猎失败后落寞的盘旋。最令人心碎的一幕发生在加拿大:一群雪雁被猎人的子弹击中,同伴们短暂盘旋后继续前行——没有悲戚的配乐,只有翅膀划破空气的呼啸,却道尽生命的残酷与坚韧。

音乐成为影片的“隐形解说”。作曲家布鲁诺·古莱以鸟类鸣叫为灵感,创作了融合圣咏、电子音效与自然声的配乐:沙丘鹤的迁徙段落中,低沉的管风琴模拟着风沙的轰鸣;而雪雁飞越湖面时,童声合唱如天籁般响起,仿佛上帝在为这些生灵吟唱赞美诗。主题曲《To Be By Your Side》更以“跨越山海,只为回归”的歌词,成为全球环保运动的精神符号。影片因此斩获法国凯撒奖最佳音乐奖,评委称:“它让飞翔有了旋律,让迁徙成为史诗。”

承诺的重量:跨越物种的生命共鸣

雅克·贝汉在采访中曾说:“我们拍摄的不是鸟,而是生命对自由的渴望。”影片结尾,经历万里迁徙的北极燕鸥回到繁殖地,它们的雏鸟正破壳而出——这个循环往复的生命仪式,呼应着开篇“回归的承诺”。而当镜头从鸟群拉升至太空视角,地球的蓝色弧线与迁徙路线重叠时,人类终于意识到:这些每年飞行数万公里的生灵,才是真正的“地球公民”。

《迁徙的鸟》上映后,不仅创下法国纪录片票房纪录,更推动欧盟立法保护候鸟迁徙路线。雅克·贝汉曾收到一位观众的来信:“我从未如此痛恨自己的车窗——它隔开的不仅是我与鸟,更是人类与自然本该共享的天空。”这种反思,正是影片超越艺术的价值所在:它让我们明白,当鸟儿用羽翼实现梦想时,人类唯一的选择,是为它们守护那片“永远无法凭借自身企及的天空”。

这部获得奥斯卡最佳纪录片提名的杰作,最终成为一面镜子:照见人类的渺小,也照见生命的伟大。正如那些在风雨中振翅的候鸟,它们或许不知迁徙的意义,却用每一次振翅告诉世界:生命的答案,永远在前方的天空里。