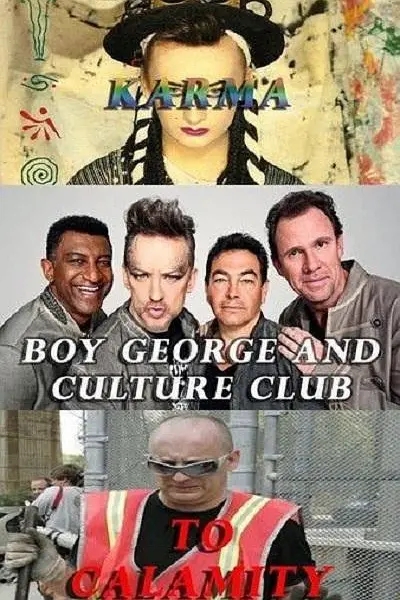

《乔治男孩和文化俱乐部:因果报应》(Boy George and Culture Club: Karma to Calamity, 2015)是一部追踪英国传奇乐队重组历程的音乐纪录片,以沉浸式镜头记录了这支80年代新浪漫主义代表团体从录音室创作到舞台重生的完整轨迹。影片不仅回溯了乐队巅峰时期的辉煌,更直面成员间尘封的矛盾与重组过程中的现实挑战,展现了一场关于才华、恩怨与救赎的摇滚寓言。

作为20世纪80年代全球最具影响力的乐队之一,文化俱乐部(Culture Club)由主唱乔治男孩(Boy George)、贝斯手麦克·克雷格(Mikey Craig)、吉他兼键盘手罗伊·海(Roy Hay)及鼓手乔恩·莫斯(Jon Moss)于伦敦组建。他们以融合电子、雷鬼与灵魂乐的独特风格横扫乐坛,全球唱片销量突破1.5亿张,仅在美国便创下10首Top 40单曲的纪录。乐队标志性的视觉美学——尤其是乔治男孩标志性的雌雄同体造型与浓艳妆容——打破了性别表达的边界,成为新浪漫主义运动的文化符号。作为慈善单曲《Band Aid》的参与成员,他们更成为80年代流行文化的中坚力量,为后世 LGBTQ+ 音乐人开辟了道路。

然而,影片并未回避乐队光鲜背后的裂痕。核心矛盾围绕乔治男孩与鼓手乔恩·莫斯的秘密恋情展开——这段禁忌关系在曝光后演变为激烈的情感对抗,最终成为1986年乐队解散的导火索。此后乔治男孩深陷海洛因毒瘾,事业陷入低谷,这段黑暗历史成为重组之路上的最大阴影。纪录片通过未公开的访谈片段与成员的坦诚对话,揭示了当年矛盾的真相:创作理念的冲突、管理团队的干预,以及 fame 带来的人际关系异化,共同将这支天才乐队推向分裂边缘。

2014年,解散近30年的乐队宣布重组,纪录片以此为起点,捕捉了成员们在伦敦录音室的首次会面。镜头中,乔治男孩已褪去年少轻狂,以光头造型与沉稳谈吐亮相,但谈及与莫斯的过往仍难掩情绪波动。影片真实记录了创作过程中的火花与摩擦:罗伊·海坚持保留80年代标志性合成器音色,而乔治男孩则希望融入现代电子元素;克雷格试图调和矛盾,却屡屡被两人的旧怨打断。在西班牙录制新专辑期间,一场关于歌曲版权的争执险些让重组计划再度搁浅,暴露出乐队深层的信任危机。

巡演筹备阶段的挑战更趋白热化。乐队在《舞动奇迹》节目中的复出表演引发社交媒体恶评,乔治男孩在后台崩溃痛哭的场景成为影片最具冲击力的片段之一。经纪人的商业决策与乐队的艺术追求产生激烈冲突,而乔治男孩突发的喉疾更让北美巡演面临取消风险。这些危机时刻被镜头一一捕捉,展现了“重组”不仅是音乐上的合作,更是心理层面的和解过程——当莫斯在排练中主动弹奏起经典曲目《Karma Chameleon》的鼓点,乔治男孩哽咽着加入演唱,二十年的恩怨在旋律中悄然消解。

影片最终以乐队在伦敦O2体育馆的复出演唱会收尾。当《Do You Really Want to Hurt Me》的前奏响起,台下观众挥舞彩虹旗合唱,乔治男孩在舞台中央绽放出释然的笑容。这场演出不仅标志着乐队的回归,更完成了对“因果报应”主题的闭环——从因爱生恨的分裂,到历经磨难的重逢,他们用音乐诠释了“业力”的真谛:所有命运的馈赠,早已暗中标好了代价;而所有破碎的关系,亦可能在时间的疗愈中获得重生。正如乔治男孩在片中所言:“我们曾是彼此的灾难,但音乐让我们成为彼此的救赎。”

这部纪录片超越了普通的音乐传记,它既是对一个时代的怀旧致敬,也是对人性复杂性的深刻洞察。通过文化俱乐部的重组故事,影片探讨了 fame、友谊与自我救赎的永恒命题,证明真正的传奇从不因时间褪色,反而会在历经“因果”轮回后,绽放出更成熟的光芒。