《流行音乐传奇 Stock Aitken Waterman: Legends of Pop 2023》纪录片深度解读

作为 Ch5 聚焦流行音乐史与传奇制作团队的纪实佳作,《流行音乐传奇 Stock Aitken Waterman: Legends of Pop 2023》(第一季全 2 集,英语中英双字,官方纯净版,1080P/MKV/2.94G)以 “回溯 80-90 年代流行音乐的黄金缔造者” 为核心,将镜头对准传奇唱片制作团队 Stock Aitken Waterman(简称 S.A.W)。纪录片摒弃对流行音乐史的 “泛泛而谈”,而是以 “团队成长 + 作品拆解 + 行业影响” 为叙事主线,通过采访(团队成员、合作艺人、音乐评论家)、珍贵档案资料(早期录音室片段、演唱会现场、未公开幕后花絮)与专业音乐分析,完整还原 S.A.W 团队(Mike Stock、Matt Aitken、Pete Waterman)的音乐生涯 —— 从早期摸索到成为 “流行音乐 hit 制造机”,从发掘凯莉・米洛(Kylie Minogue)、里克・阿斯特利(Rick Astley)等巨星,到以创新制作手法重塑 80-90 年代流行音乐风貌,既展现了团队的创作热情与专业实力,也传递出 “幕后制作团队如何定义一个时代的音乐潮流” 的核心命题,成为记录流行音乐黄金时代、解读传奇制作逻辑的珍贵影像资料。

在观看体验与技术规格上,该片充分适配对流行音乐史、唱片制作、80-90 年代文化感兴趣的观众需求:英语中英双字的官方纯净版配置,完整保留了团队成员的创作回忆(如经典歌曲的诞生过程、与艺人的合作细节)、艺人的真情讲述(如首次与 S.A.W 合作的感受、作品对职业生涯的影响),以及音乐评论家的专业解读,双字幕精准传递音乐行业术语(如 “制作流程”“编曲风格”“唱片工业逻辑”)与时代背景信息(如 80 年代迪斯科风潮、90 年代流行音乐转型),避免因语言或文化差异导致的信息偏差;1080P 的全高清分辨率搭配 MKV 格式的出色音视频还原度,堪称 “流行音乐黄金时代的时光机”—— 无论是录音室里的设备细节(合成器、混音台的操作画面)、艺人的舞台风采(凯莉・米洛早期演唱会的活力表演、里克・阿斯特利标志性的舞蹈动作),还是档案资料的高清修复(泛黄照片、旧版 MV 的清晰呈现),每一处画面都能细腻传递,带来 “沉浸式重回 80-90 年代流行音乐现场” 的体验;2.94G 的文件容量,在承载 2 集完整内容的同时,确保每一段创作故事、每一首经典作品的解析、每一个时代场景的还原都完整呈现,不压缩流行音乐史的厚重感与传奇团队的魅力。

这部纪录片的核心魅力,在于以 “人带史、以曲见时代” 的叙事逻辑 —— 它让 S.A.W 这个 “幕后团队” 从流行音乐史的 “模糊背景” 走到台前,通过他们的故事,串联起 80-90 年代流行音乐的风格演变、唱片工业的运作逻辑,以及音乐对时代文化的影响,每一个镜头都承载着对流行音乐的致敬、对创作精神的肯定,以及对黄金时代的怀念,极具音乐史料价值与观赏意义。

一、团队画像:从 “行业新人” 到 “流行音乐 hit 制造机”

纪录片开篇以 “时间线” 为线索,通过团队成员的回忆与早期档案资料,勾勒 S.A.W 团队的成长轨迹,展现三个性格与专业领域互补的音乐人,如何从各自摸索走向合作,最终成为定义一个时代流行音乐的 “黄金组合”。

1. 成员背景:互补的 “音乐拼图”

S.A.W 团队的成功,源于 Mike Stock、Matt Aitken、Pete Waterman 三人在专业领域的高度互补,纪录片通过单独采访与合作回忆,展现他们各自的优势与 “组合的化学反应”:

Mike Stock:旋律与歌词的 “创意核心”

作为团队的 “旋律与歌词担当”,Mike Stock 拥有敏锐的流行嗅觉,擅长创作朗朗上口、易于传唱的旋律与歌词。纪录片中,他回忆自己的音乐启蒙:“我从小就喜欢听流行歌曲,总能快速抓住让听众‘记住’的旋律特点 —— 简单的节奏、重复的副歌、贴近生活的歌词,这些是流行音乐的核心。” 早期,他曾为多个小众艺人创作歌曲,积累了丰富的 “抓耳旋律” 创作经验,这一能力成为 S.A.W 后续打造 “hit 单曲” 的关键。

Matt Aitken:编曲与制作的 “技术支柱”

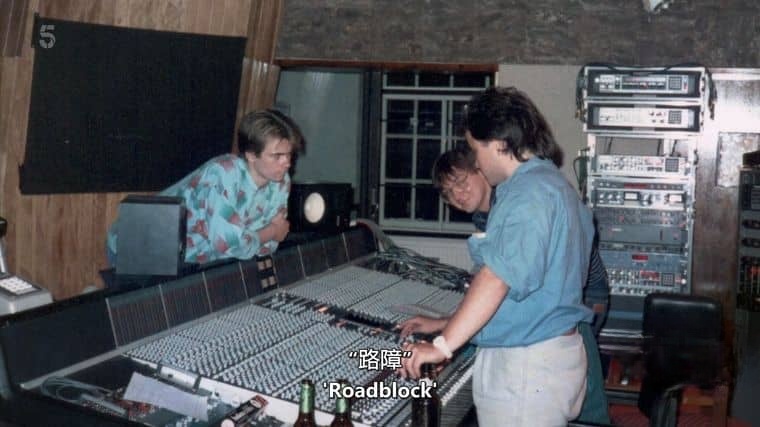

Matt Aitken 是团队的 “编曲与技术专家”,精通各类乐器(吉他、键盘)与录音设备,尤其擅长运用 80 年代新兴的合成器技术,打造独特的电子流行音色。纪录片中,他展示了早期使用的合成器(如 Roland TB-303、Yamaha DX7),回忆道:“80 年代是电子音乐兴起的时代,合成器能创造出传统乐器没有的音色,我当时就想,用这种新音色搭配流行旋律,一定能做出不一样的音乐。” 他的技术能力,让 S.A.W 的作品在编曲上极具 “时代辨识度”。

Pete Waterman:行业资源与市场判断的 “领航者”

Pete Waterman 在加入团队前,已在唱片行业摸爬滚打多年,拥有丰富的人脉资源与精准的市场判断能力。他曾担任唱片公司 A&R(艺人与作品开发)职位,擅长发掘有潜力的艺人与作品,也清楚市场需要什么样的流行音乐。纪录片中,他坦言:“我知道听众想要什么 —— 他们需要能跟着跳舞、能缓解压力的音乐,所以我们的作品必须有强劲的节奏、积极的情绪,这是市场的核心需求。” 他的行业经验,为 S.A.W 团队的作品 “打通市场通道”,确保创作能精准命中听众喜好。

2. 合作起源:从 “偶然组队” 到 “黄金搭档”

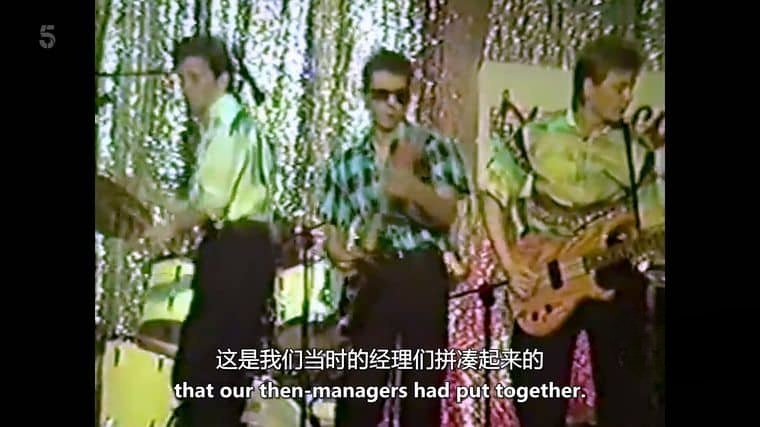

三人的合作并非一蹴而就,而是源于一次 “偶然的创作碰撞”。纪录片中,Pete Waterman 回忆:1984 年,他正在为一位艺人寻找制作团队,经朋友介绍认识了 Mike Stock 与 Matt Aitken,三人决定尝试合作创作一首歌曲。当时,他们以 80 年代流行的迪斯科节奏为基础,结合 Mike Stock 的抓耳旋律与 Matt Aitken 的电子编曲,完成了第一首合作作品《You Think You’re a Man》(由 Divine 演唱)。这首歌曲一经推出,便登上英国单曲榜 Top 10,成为热门单曲。

这次成功让三人看到了合作的潜力,正式组建 S.A.W 团队。纪录片通过早期录音室的档案片段,展现他们合作初期的状态:Mike Stock 负责在钢琴前创作旋律与歌词,Matt Aitken 在合成器前调试音色、编配乐器,Pete Waterman 则在一旁提出市场建议,三人分工明确却又随时交流,形成了 “高效且充满创意” 的创作模式。“我们三个没有谁是‘主导者’,每个人的想法都能被尊重,这种平等的合作氛围,是我们能持续产出好作品的关键。”Mike Stock 在片中说。

二、创作与合作:打造 “流行巨星” 与 “时代金曲”

纪录片的核心内容,聚焦 S.A.W 团队的 “黄金创作期”(1985-1992),通过拆解经典作品、采访合作艺人,展现团队如何以 “精准的创作逻辑” 打造热门单曲,发掘并培养凯莉・米洛、里克・阿斯特利等巨星,定义 80-90 年代的流行音乐风格。

1. 创作逻辑:“hit 单曲” 的 “公式化” 与 “个性化” 平衡

S.A.W 团队被外界称为 “hit 制造机”,核心在于他们总结出一套 “流行音乐创作公式”,却又能根据艺人特点融入 “个性化元素”,避免作品的同质化。纪录片通过音乐评论家的分析与团队成员的解读,拆解这一逻辑:

“公式化” 的核心框架:团队的作品通常遵循 “强劲节奏 + 抓耳旋律 + 重复副歌” 的框架 —— 节奏上,采用 80 年代流行的迪斯科(Disco)、高科技舞曲(Hi-NRG)节奏,速度通常在 120-130BPM,确保听众能跟着起舞;旋律上,以简单的音阶组合为主,副歌部分重复次数多,易于记忆与传唱;歌词上,聚焦 “爱情、快乐、自我表达” 等贴近大众生活的主题,避免复杂的情感与深刻的哲理,让不同年龄段的听众都能产生共鸣。

“个性化” 的艺人适配:在核心框架基础上,团队会根据艺人的声线、形象与风格,调整编曲与歌词细节。例如:

为里克・阿斯特利创作《Never Gonna Give You Up》时,因里克拥有浑厚的男中音,团队在编曲中加入大量低音贝斯(Bass),突出其声线优势,同时设计了标志性的 “舞蹈动作”,让歌曲既有听觉记忆点,又有视觉传播性;

为凯莉・米洛创作《I Should Be So Lucky》时,考虑到凯莉的 “甜美少女” 形象,团队在旋律中加入更多高音区的轻快音符,歌词也围绕 “少女对爱情的憧憬” 展开,编曲则以明亮的合成器音色为主,强化 “甜美活力” 的风格。

纪录片中,里克・阿斯特利回忆第一次听到《Never Gonna Give You Up》的感受:“当时我觉得这首歌的节奏很有力量,旋律一听就忘不了,S.A.W 团队很懂如何让歌曲‘适配’我的声音,这让我在演唱时特别有信心。”

2. 艺人发掘:从 “新人” 到 “流行巨星” 的蜕变

S.A.W 团队不仅是 “歌曲制作机”,更是 “巨星发掘者”,他们善于发现艺人的潜力,并通过精准的作品定位与包装,帮助新人快速成长为流行巨星。纪录片重点记录了团队与凯莉・米洛、里克・阿斯特利的合作故事:

凯莉・米洛:从 “肥皂剧演员” 到 “流行公主”

凯莉・米洛在与 S.A.W 合作前,是澳大利亚肥皂剧《邻居》的演员,虽有一定知名度,却从未涉足音乐领域。1987 年,Pete Waterman 偶然看到凯莉在电视剧中的表演,发现她有 “甜美亲民” 的形象优势,邀请她尝试音乐合作。

纪录片通过未公开的早期录音片段,展现凯莉的 “音乐蜕变”:起初,凯莉的演唱技巧并不成熟,音准与气息控制都存在不足,Mike Stock 与 Matt Aitken 耐心指导她调整发声方式,为她量身定制《I Should Be So Lucky》—— 这首歌的音域适合凯莉的声线,旋律简单易唱,录制过程中,团队通过多轨录音(叠加和声、调整混响),强化凯莉声音的 “甜美感”。

歌曲推出后,迅速登上英国单曲榜冠军,凯莉也从 “肥皂剧演员” 转型为 “流行公主”。纪录片中,凯莉坦言:“S.A.W 团队改变了我的人生,他们不仅给了我好歌,更让我找到了在音乐领域的定位,没有他们,就没有今天的我。”

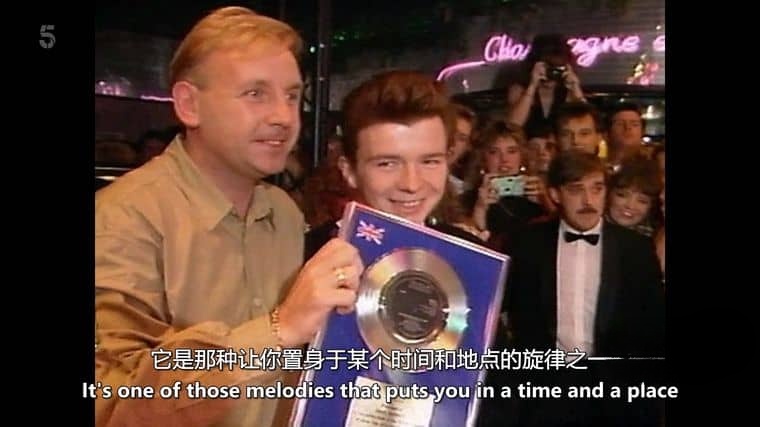

里克・阿斯特利:从 “录音室助理” 到 “全球偶像”

里克・阿斯特利早年曾在 S.A.W 团队的录音室担任助理,负责整理设备、泡茶等杂活,偶尔会在休息时哼唱歌曲。Pete Waterman 偶然听到他的歌声,发现他拥有 “浑厚且富有磁性” 的男中音,决定为他打造个人单曲。

团队为里克创作的《Never Gonna Give You Up》,成为他的成名作 —— 这首歌不仅在英国单曲榜蝉联 5 周冠军,还在全球 25 个国家登上榜首,里克也凭借这首歌获得 “格莱美最佳新人奖” 提名。纪录片中,里克回忆:“我从没想过自己能成为歌手,S.A.W 团队看到了我自己都没发现的潜力,他们的信任与专业,让我一步步走到了舞台中央。”

3. 经典作品:定义 80-90 年代流行音乐风貌

S.A.W 团队在黄金期创作了超过 100 首英国单曲榜 Top 40 作品,其中 25 首进入 Top 10,13 首获得冠军,这些作品不仅是 “热门单曲”,更塑造了 80-90 年代流行音乐的核心风格 —— 电子合成器音色、强劲舞曲节奏、甜美或活力的演唱风格,成为当时流行音乐的 “标志性元素”。

纪录片通过音乐评论家的分析,解读这些作品的 “时代意义”:“80 年代末到 90 年代初,流行音乐正处于从‘迪斯科’向‘电子流行’转型的阶段,S.A.W 团队用合成器技术结合传统流行旋律,找到了两者的完美平衡点。他们的作品不仅在商业上成功,更推动了电子流行音乐的普及,影响了后续一大批制作人与艺人,比如后来的 Spice Girls、Britney Spears,都能看到 S.A.W 团队风格的影子。”

三、行业影响与时代印记:S.A.W 如何塑造流行音乐史

纪录片并未局限于团队的 “个人成就”,而是将 S.A.W 放在 80-90 年代流行音乐史的大背景下,探讨他们对唱片工业、音乐风格、文化传播的深远影响,展现 “幕后制作团队如何成为时代的‘音乐推手’”。

1. 对唱片工业的影响:“高效创作模式” 的革新

在 S.A.W 团队之前,流行音乐的制作通常采用 “艺人主导” 或 “单一制作人负责” 的模式,创作周期长、效率低。而 S.A.W 团队开创了 “分工明确、流水线式” 的创作模式 ——Mike Stock 负责旋律歌词、Matt Aitken 负责编曲制作、Pete Waterman 负责市场定位与资源对接,三人各司其职又紧密配合,能在短时间内完成多首作品的创作与制作。

纪录片中,一位资深唱片公司高管评价:“S.A.W 团队改变了唱片工业的‘生产效率’,他们一年能为 10 多位艺人制作专辑,且每首作品都有很高的市场命中率。这种‘高效创作模式’被后来很多唱片公司借鉴,推动了流行音乐‘工业化生产’的进程,让流行音乐从‘个性化创作’向‘规模化产出’转型。”

2. 对音乐风格的影响:电子流行的 “普及者”

80 年代,电子合成器技术虽已出现,但尚未在主流流行音乐中广泛应用。S.A.W 团队通过大量作品,将合成器音色(如明亮的 Lead 音色、厚重的 Bass 音色)与舞曲节奏结合,让电子流行音乐成为主流风格。

纪录片中,音乐技术专家展示了 S.A.W 团队常用的合成器:“他们擅长用 Roland TB-303 制作低音节奏,用 Yamaha DX7 制作高音旋律,这种组合能创造出‘既有力量又不失流行感’的音色,让听众既能感受到电子音乐的新鲜感,又能接受流行旋律的熟悉感。” 这种风格影响了后续的电子流行、舞曲、甚至流行摇滚等多个音乐流派,成为 80-90 年代流行音乐的 “标志性声音”。

3. 对文化传播的影响:流行音乐的 “全球化推手”

S.A.W 团队的作品不仅在英国本土受欢迎,还在全球范围内广泛传播,成为 80-90 年代 “英国流行音乐全球化” 的重要推手。他们的作品通过 MTV、电台、演唱会等渠道,将英国的流行音乐风格传递到美国、澳大利亚、欧洲等地区,让凯莉・米洛、里克・阿斯特利等艺人成为 “全球偶像”。

纪录片中,一位文化学者分析:“S.A.W 团队的作品具有‘跨文化传播性’—— 简单的旋律、积极的主题、强劲的节奏,不受语言与文化的限制,能快速被不同国家的听众接受。这种‘全球流行’的特质,让英国流行音乐在 80-90 年代超越美国,成为全球流行文化的重要代表,S.A.W 团队功不可没。”

四、黄金时代的落幕与传奇的延续

纪录片的结尾,并未回避 S.A.W 团队 “黄金时代的落幕”——90 年代中期,随着 grunge 音乐、R&B 音乐的兴起,流行音乐风格发生转型,S.A.W 团队的 “电子流行舞曲” 风格逐渐不再符合市场主流,三人也因创作理念差异与个人发展需求,于 1993 年宣布解散。

但纪录片也强调,团队的 “传奇并未落幕”:Mike Stock 继续从事音乐制作,为多个选秀艺人创作歌曲;Matt Aitken 转向幕后,专注于音乐技术研发;Pete Waterman 则成为音乐选秀节目的评委,继续发掘新人;而他们创作的经典作品,至今仍被频繁翻唱、用于电影配乐、在怀旧音乐会上表演,成为 80-90 年代流行音乐的 “文化符号”。

里克・阿斯特利在片中说:“S.A.W 团队的作品就像‘时间胶囊’,每次听到这些歌,我都会想起那个充满活力的年代,它们不会因为时间流逝而过时,这就是好音乐的力量。”

五、总结:一部 “流行音乐黄金时代的纪念册”