《国家广场:美国前院 National Mall: America’s Front Yard 2015》:见证美国历程的城市地标

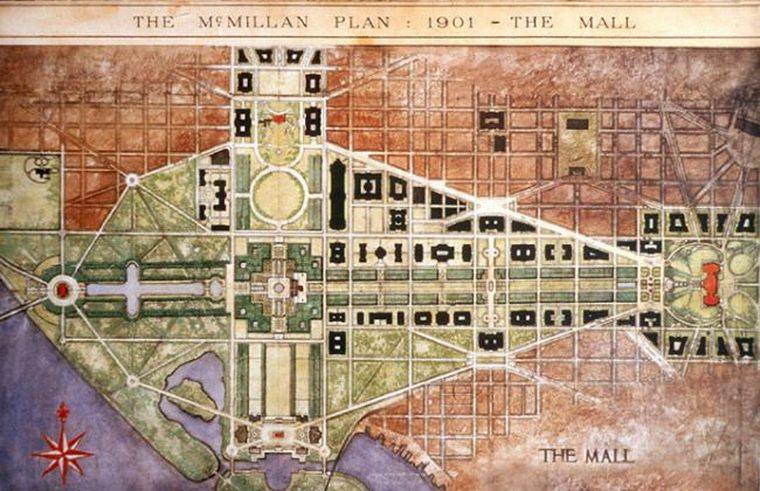

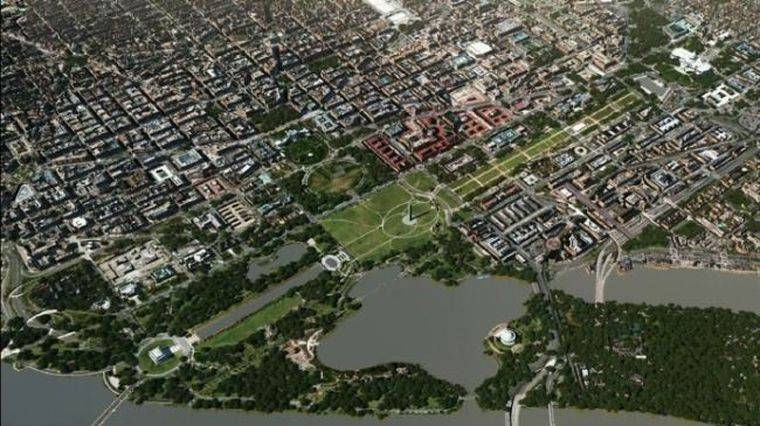

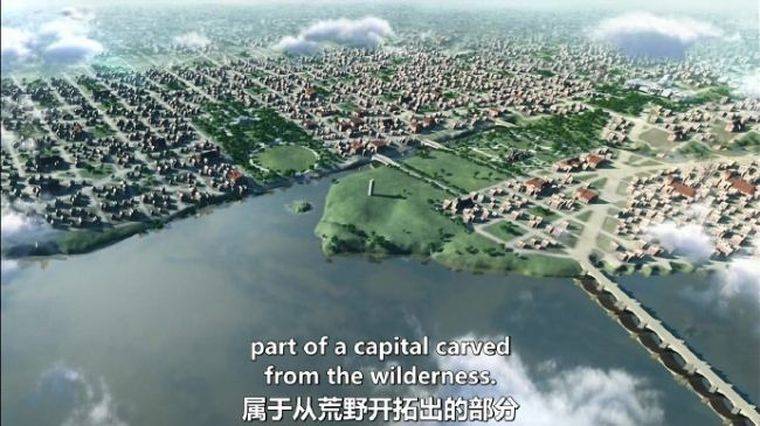

《国家广场:美国前院 National Mall: America’s Front Yard 2015》这部历史纪录片,将目光投向美国首都中心的国家广场,深入讲述了这片区域的发展历程。片中提及天安门广场是世界最大广场(估计按铺水泥地面计算),且北京广场的修建据说参照了华盛顿的国家广场,这也从侧面凸显了国家广场在城市规划层面的影响力。而纪录片的核心,则是围绕华盛顿纪念碑、林肯纪念堂和越战墙等标志性建筑展开,通过众多历史事件,展现了广场从最初纪念伟人到逐渐认可大众声音的转变,其中 1963 年的华盛顿进军和艾滋拼被事件是重点呈现的内容。

标志性建筑:历史与记忆的载体

华盛顿纪念碑无疑是国家广场上最引人注目的建筑之一,它高耸入云,庄严肃穆,是为纪念美国首任总统乔治・华盛顿而建。纪念碑的建造过程并非一帆风顺,历经多年才最终完工,其简洁而宏伟的方尖碑造型,象征着华盛顿在民众心中的崇高地位,也代表着美国对自由与独立的追求。纪录片中,通过对纪念碑建造历史的追溯,让观众了解到它不仅是一座建筑,更是美国建国历史的缩影。

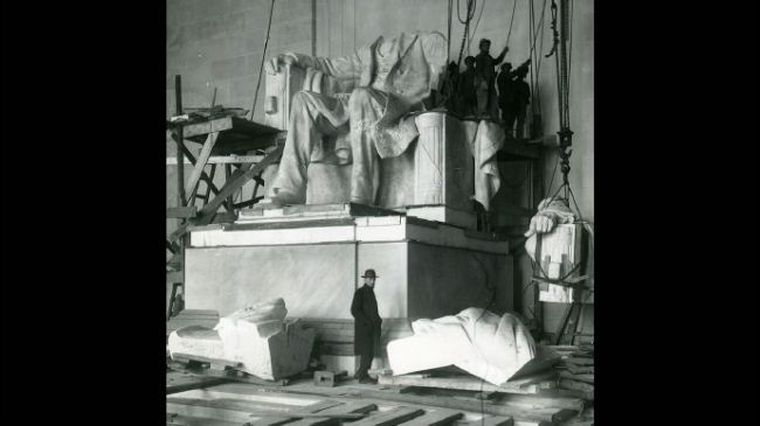

林肯纪念堂则以其庄重的古典风格,成为纪念亚伯拉罕・林肯总统的重要场所。林肯作为美国历史上解放黑奴、维护国家统一的伟大总统,其贡献深刻影响了美国的发展。纪念堂内林肯的坐像目光深邃,仿佛在注视着这个他曾为之奋斗的国家。这里见证了无数重要的历史时刻,成为人们表达诉求、追求平等的象征之地,与林肯倡导的平等理念相呼应。

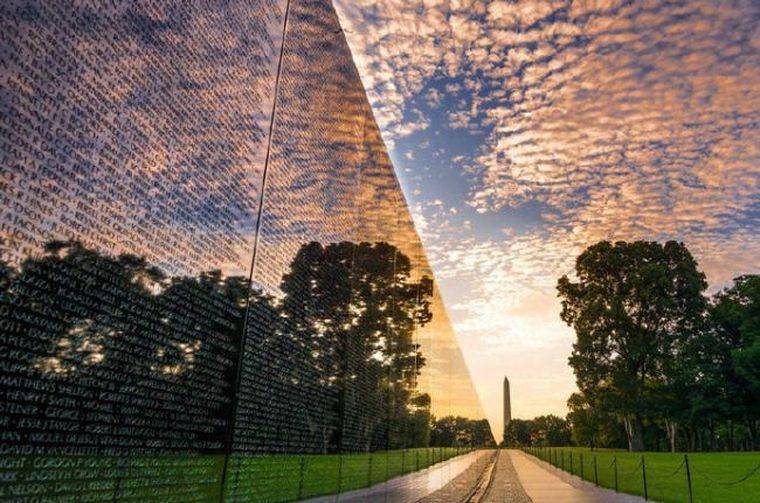

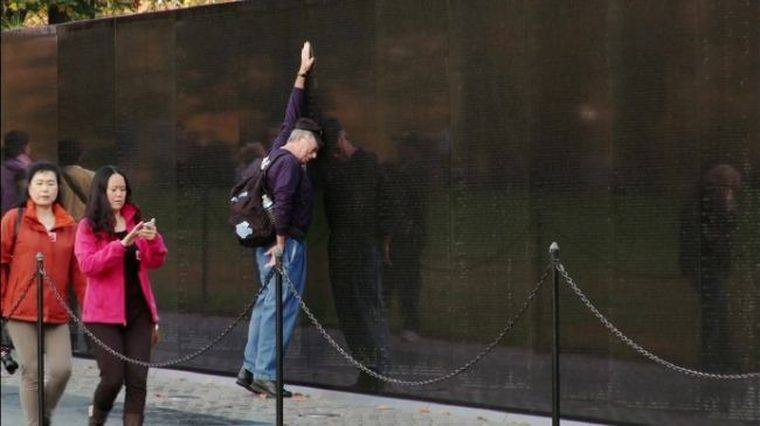

越战墙则以其独特的设计,承载着人们对越南战争的复杂情感。墙上刻满了在越战中牺牲的美军士兵名字,简洁而沉重的设计,让每一个前来参观的人都能感受到战争的残酷与生命的可贵。它不再是对伟人事迹的歌颂,而是对普通士兵生命的缅怀,体现了广场对个体价值的关注,也反映了美国社会对战争的反思。

从纪念伟人到认可大众:广场功能的转变

国家广场最初的功能更多是为了纪念伟大的人物,彰显国家的历史与荣耀。华盛顿纪念碑、林肯纪念堂等建筑的修建,都是为了让民众铭记那些为国家做出卓越贡献的领袖。然而,随着时代的发展,广场逐渐成为大众表达声音、参与社会事务的重要场所。

1963 年的华盛顿进军是这一转变的关键事件之一。当时,数十万民众聚集在国家广场,举行了大规模的和平集会,要求种族平等和就业机会均等。马丁・路德・金在林肯纪念堂前发表了著名的《我有一个梦想》演讲,他的声音传遍广场,也传遍了整个美国,推动了美国民权运动的发展。这一刻,国家广场不再仅仅是纪念伟人的圣地,更成为了大众争取平等权利的舞台,让普通民众的诉求得到了广泛关注。

艾滋拼被事件同样体现了广场对大众声音的认可。在那个艾滋病肆虐且人们对其存在诸多误解与恐惧的年代,民众通过在国家广场展示拼被等形式,表达对艾滋病患者的关爱与支持,呼吁社会消除歧视,关注公共卫生问题。这一事件让国家广场成为了传递社会关怀、凝聚大众力量的场所,进一步丰富了广场的社会意义。

众多事件:广场上的历史瞬间

除了上述重点事件,国家广场还见证了无数其他重要的历史瞬间。片中提到安德森演唱仅有一秒钟镜头,虽然短暂,却也是广场上众多文化活动的一个缩影。从大型的政治集会到文化演出,从社会运动到纪念活动,国家广场承载了美国社会的多元记忆。这些事件如同一个个节点,串联起美国的社会变迁,让广场成为了一部鲜活的美国现代史教科书。

《国家广场:美国前院 National Mall: America’s Front Yard 2015》通过对国家广场历史的梳理,不仅展现了其作为城市地标在建筑与规划上的特点,更重要的是揭示了它在社会发展过程中的角色转变。从纪念伟人到容纳大众声音,国家广场的演变反映了美国社会的进步与多元,也让我们看到了一个国家的历史如何在一个公共空间中得到生动的体现与延续。它不仅是美国的 “前院”,更是美国人民共同的历史记忆与情感寄托之地。