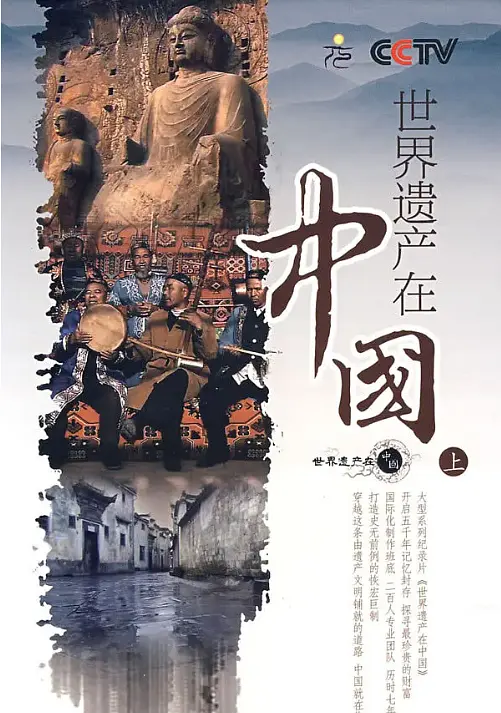

《世界遗产在中国》:一部镌刻文明基因的视觉史诗

当4K镜头掠过敦煌莫高窟的飞天壁画,当水下摄影揭开九寨沟五彩池的地质密码,当航空拍摄捕捉到长城如巨龙般横亘群山——中央电视台历时七年打造的38集纪录片《世界遗产在中国》,以2660万元投入与十万公里行程,将中国33处世界遗产浓缩为一部横跨自然与人文的视觉百科全书。这部被誉为“中国文化基因图谱”的纪录片,不仅系统展现了2008年前列入《世界遗产名录》的瑰宝,更通过国际化视角与前沿拍摄技术,让青城山的水利智慧、黄山的地质传奇、昆曲的水磨腔韵,在时光长河中焕发出永恒的生命力。

七年磨一剑:用技术解构文明密码

为呈现遗产的“权威性、系统性、科学性”,制作团队集结了考古、地质、生态等领域专家,采用航空拍摄、水下摄影等20余种特殊手段,累计拍摄素材5万分钟。在周口店“北京人”遗址,镜头穿越400万年地层,将鱼化石与古人类用火遗迹并置,揭示“时间雕刻家”如何塑造人类文明;龙门石窟的拍摄中,高清设备捕捉到北魏佛像衣纹的“秀骨清像”与唐代造像的“圆润柔美”,直观展现孝文帝汉化改革对艺术的深刻影响。这种“科技+人文”的叙事方式,使遗产不再是冰冷的遗迹:当黄山云海在慢镜头中翻涌,徐霞客“登黄山天下无山”的赞叹有了具象注脚;当新疆木卡姆艺人的琴弦震颤,维吾尔族“血脉里的昂扬激情”化作可视的声波图谱。

自然与人文的双重变奏:从“人间瑶池”到“活着的传承”

纪录片以“自然遗产—文化遗产—非物质遗产”为脉络,构建起立体的文明坐标系。

自然遗产篇如大地的诗篇:黄龙的彩池被比作“晶莹变幻的鳞甲”,钙华滩流在阳光下折射出孔雀蓝、翡翠绿等奇幻色彩,镜头从空中俯瞰,整个景观如巨龙蜿蜒于雪山之间;九寨沟的五彩池则通过水下摄影揭秘“孔雀蓝”成因——碳酸钙微粒对阳光的选择性反射,而憨态可掬的大熊猫漫步其间,诠释着“人类与自然和谐共处”的生态哲学。阿尔卑斯式的垂直自然带、喀斯特地貌的峰林奇观、冰川遗迹的U型谷……这些地质教科书级的景观,在镜头下成为地球演化的生动注脚。

文化遗产篇是历史的解码器:青城山—都江堰一集,以岷江水流为线索,追溯李冰父子“深淘滩低作堰”的治水智慧,2250年前的鱼嘴分水堤至今仍在滋养成都平原;平遥古城的3000处明清院落中,镜头聚焦票号的密押制度,那些看似普通的汉字组合,竟是世界最早的金融加密体系。更令人动容的是文化融合的见证:大足石刻中,释迦牟尼与玉皇大帝比邻而坐,佛、道、儒三教的争斗最终化为“圆融共生”的造像群;澳门历史城区的葡式碎石路与岭南骑楼交错,成为“东西方文明最早邂逅”的活化石。

非物质遗产篇则记录着“活着的传统”:昆曲一集以《牡丹亭》“游园惊梦”为引子,特写演员“启口轻圆、收音纯细”的唱腔技巧,当弦索响起,杜丽娘的“百转千回”穿越时空,与现代观众达成情感共鸣;新疆维吾尔木卡姆的拍摄团队深入叶尔羌河谷,记录下艺人们在胡杨林下即兴演唱的场景,那些“流淌在血脉里的音符”,展现了非物质遗产如何塑造民族性格。

分集史诗:每一处遗产都是一部微缩文明史

38集篇幅中,每一集都是独立成章的文化切片。

《黄山》:以“两亿年地质史”为时间轴,将奇松、怪石、云海置于板块运动的宏大背景下,徐霞客、石涛等文人的题咏则成为自然美学的人文注脚。

《周口店“北京人”遗址》:通过400万年前的鱼化石与50万年前的石器对比,揭示“自然见证”与“人类文明”的时空对话。

《苏州古典园林》:聚焦文人“闹市里的寂静山林”,镜头穿梭于留园的“移步换景”与拙政园的“与谁同坐轩”,展现“壶中天地”的东方美学。

《长城》:上下两集从“军事防御工程”到“文明纽带”,航拍镜头展现秦长城的“因河为塞”与明长城的“九边重镇”,解构“巨龙”背后的战略智慧。

值得一提的是对“遗产保护”的深刻思考。在武当山古建筑群一集,镜头记录了文物工作者用传统“桐油灰”修复太和殿屋脊的过程;昆曲篇则采访了90岁昆曲传承人,她颤抖的手指拨动琴弦的瞬间,呼应了网友“希望子孙能用眼睛看见这些”的朴素愿望。

文明的对话:从“中国故事”到“人类共鸣”

作为“向世界敞开的东方文明窗口”,纪录片超越地域界限,挖掘遗产中的普世价值:曲阜孔庙、孔林、孔府的“礼乐建筑”,与雅典卫城的柱式美学遥相呼应;峨眉山的“佛是一座山,山是一尊佛”,与印度鹿野苑的佛教圣地共享“自然与信仰共生”的智慧。当丽江古城的纳西古乐《浪涛沙》响起,当开平碉楼的中西合璧建筑映入眼帘,观众看到的不仅是中国的遗产,更是人类共同的精神家园。

从黄山的地质奇观到昆曲的水磨腔,从大足石刻的三教融合到三江并流的生物多样性,《世界遗产在中国》用镜头证明:世界遗产不仅是“过去的辉煌”,更是“未来的基因”。正如片尾字幕所言:“当我们凝视这些遗产,其实是在凝视人类文明的源代码。”这部纪录片的价值,正在于让这些源代码在新时代焕发新生,激励每一位观众成为文明的守护者与传承者。