纪录片《鲨与鲸》(Shark vs. Whale 2020):座头鲸与大白鲨的“深海对决”

国家地理2020年出品的《鲨与鲸》,以海洋生物学家瑞恩·约翰逊的“颠覆性发现”为核心——一次常规无人机调查中,他意外拍到**“大白鲨袭击并淹死座头鲸”的罕见画面**,这种“前所未见的行为”彻底改变了他对两种顶级海洋生物的认知。影片通过2.55G的1080P影像,跟随瑞恩追踪座头鲸迁徙路线,绘制“易受攻击区域”,揭示“鲨鲸冲突”背后的生态真相:

核心事件:大白鲨对座头鲸的“致命伏击”

袭击实录:在南非开普敦附近海域,无人机镜头记录下3条5-6米长的大白鲨围攻1头未成年座头鲸(体长约8米)的过程:大白鲨利用“速度优势”(游速达56公里/小时)从下方突袭,撕咬座头鲸的胸鳍和尾鳍(破坏其游泳能力),最终通过“持续撞击”迫使座头鲸无法浮出水面呼吸,导致溺水死亡。瑞恩分析:“这不是随机攻击,大白鲨可能将虚弱的未成年座头鲸视为‘机会猎物’,尤其是在座头鲸迁徙途中体力消耗的阶段。”

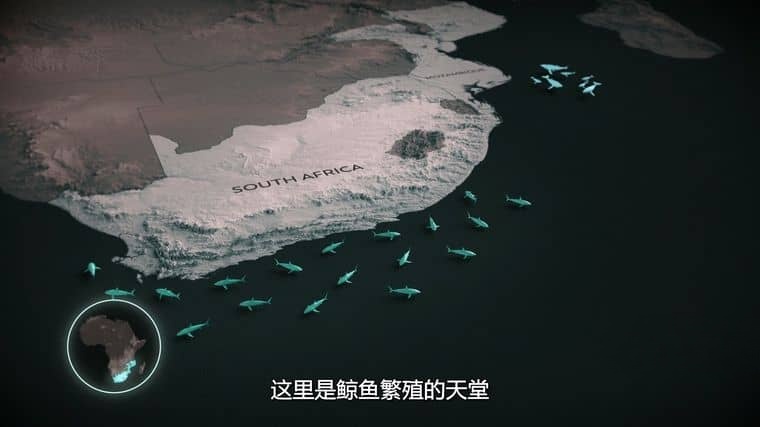

认知颠覆:传统观点认为座头鲸因体型庞大(成年体重30吨)且群体活动,是“海洋中无天敌的存在”,但此次事件证明**“未成年座头鲸存在生态脆弱性”**。瑞恩通过对比10年数据发现,大白鲨对座头鲸的袭击呈“季节性增加”——每年6-8月座头鲸迁徙经过南非海域时,袭击事件占全年的70%,推测与“大白鲨的捕猎策略调整”(跟随迁徙路线寻找弱势个体)有关。

影片亮点:追踪迁徙路线,破解“易受攻击之谜”

《座头鲸的“迁徙软肋”》

瑞恩团队给座头鲸安装卫星追踪器,发现其迁徙路线上的“危险节点”:浅滩海域:座头鲸为躲避虎鲸(主要天敌)会靠近海岸迁徙,但浅水区限制其机动性,成为大白鲨的“伏击场”;

体力临界点:座头鲸从繁殖地(热带海域)向觅食地(南极海域)迁徙,单程5000公里,途中几乎不进食,未成年个体因能量储备不足,更易成为目标。

《大白鲨的“策略进化”》

生物学家通过分析袭击视频发现,大白鲨对座头鲸的攻击具有“针对性”:攻击部位:集中咬击胸鳍(控制转向)和尾鳍(破坏推进力),而非致命的腹部或喉部,目的是“让座头鲸失去游泳能力”而非直接杀死;

群体协作:2-3条大白鲨分工明确,一条正面吸引注意力,其他从侧面突袭,类似“狼群战术”,这种协作行为此前仅在虎鲸中发现。

影片价值:生态链的“动态平衡”启示

《鲨与鲸》不仅记录“顶级掠食者的冲突”,更揭示“海洋生态的复杂性”:大白鲨的袭击虽残酷,却可能通过“淘汰虚弱个体”促进座头鲸种群健康;而座头鲸的迁徙则为沿途海域带来“营养输送”(粪便中的铁元素促进浮游植物生长),间接支撑大白鲨的食物链。瑞恩在片尾反思:“我们曾以为自己了解海洋,但这次发现提醒我们——大自然总有惊喜,而保护的前提是保持敬畏。”

(注:影片为英语多国字幕含中字版本,1080P画质清晰呈现无人机航拍的鲨鲸对决画面,适合海洋生物爱好者与生态研究者。)