纪录片《灵长类》(Primates 2020)全3集:家庭、智慧与生存的进化史诗

核心主题:灵长类社会的“人性微光”

PBS 2020年出品的纪录片《灵长类》历时两年,跨越28次全球探险,从喜马拉雅山脉的雪猴到撒哈拉沙漠的狒狒,从亚马逊雨林的卷尾猴到非洲稀树草原的黑猩猩,用12.8G的1080P影像揭开灵长类动物的“社会密码”。影片打破“人类是唯一拥有智慧与情感的物种”的认知,通过**“家庭戏剧+科学解析”的双线叙事,展现灵长类复杂的关系动态:它们会像人类一样“育儿”——日本雪猴母亲用温泉为幼崽取暖,狒狒“阿姨”帮助照看群体中的幼崽;会“教学”——黑猩猩母亲示范用树枝取食白蚁,卷尾猴传授用石头砸开坚果的技巧;会“社交”——雄性大猩猩通过“捶胸”宣示领地,金丝猴用理毛巩固联盟,长臂猿夫妇用合唱标记“爱情领地”。与其他灵长类纪录片不同,影片聚焦“行为背后的进化逻辑”**:为何灵长类普遍演化出“群居”模式?工具使用能力如何推动大脑发育?情感联结(如“哀悼死者”“安慰同伴”)对生存有何意义?通过灵长类学家的现场观察、基因测序数据、化石证据对比,影片构建了“从原始猴类到人类”的进化树,让观众在黑猩猩的“权力斗争”、猕猴的“欺骗行为”、倭黑猩猩的“和平社交”中,看到“人性”的原始雏形。

纪录片的独特价值在于**“沉浸式拍摄与科学深度的平衡”**:摄影团队采用“无干扰”技术——在树冠搭建隐蔽观察点、使用无人机追踪迁徙路线、夜间红外相机记录“私密行为”,捕捉到诸多“首次公开”的画面:沙漠狒狒在旱季用吻部“挖掘”地下水源,马达加斯加狐猴用“超声波”交流(超出人类听觉范围),雄性吼猴通过“扩大喉部骨质结构”发出2公里外可闻的叫声。这些细节配合神经科学家对灵长类大脑的扫描(如黑猩猩镜像神经元的激活模式与人类相似),证明“灵长类的智慧不是偶然,而是社会复杂性与生存压力共同塑造的结果”。正如旁白所说:“观察灵长类,就是观察人类自己的过去——我们的语言、工具、道德,或许都起源于这些树栖亲戚的生存实践。”

分集亮点:三大洲的灵长类生存智慧

《树栖家族》:雨林中的协作与竞争

首集深入亚马逊雨林和非洲刚果盆地,聚焦树栖灵长类的“垂直社会”。秘鲁卷尾猴的“石器文化”令人惊叹:它们会挑选重量合适的石头,在固定“工作台”上砸开坚果,这种技能需幼猴观察学习7年才能掌握;更有趣的是“工具共享”——成年雄猴允许雌性和幼猴使用自己的石头,换取理毛或交配机会,展现“互惠利他”的原始雏形。非洲黑猩猩的“权力游戏”则充满戏剧性:一只年轻雄性通过“结盟”(帮助老首领驱逐挑战者,换取交配权)逐步上位,而老首领失势后,群体中曾受它压迫的雌性会联合“欺负”它,这种“记仇”行为暗示复杂的社会记忆。影片用慢镜头记录黑猩猩捕猎疣猴的“团队战术”:有的负责驱赶,有的埋伏在树上,有的断后,成功率高达50%,其协作精度堪比人类原始部落的围猎。灵长类学家珍妮·古道尔在片中注释:“黑猩猩的社会结构与人类早期部落惊人相似——有合作,有背叛,有亲情,有政治,它们是研究人类社会起源的最佳范本。”

《山地与草原的适应者》:极端环境中的生存创新

第二集转向“边缘地带”的灵长类:日本雪猴在零下15℃的冬季,发明“温泉取暖”的生存策略——群体中地位高的个体优先享用温泉,幼猴则在母亲怀中学习“泡温泉礼仪”(避免溅水到成年猴身上);埃塞俄比亚狒狒在沙漠中演化出“抗逆基因”,能在无水源时通过食用带刺仙人掌获取水分,其肾脏可高度浓缩尿液,减少水分流失;喜马拉雅长尾叶猴则掌握“季节性迁徙”智慧,夏季在海拔3000米的森林觅食嫩叶,冬季下到1500米的河谷躲避严寒,迁徙路线代代相传,形成“文化记忆”。最震撼的案例是狮尾狒狒的“草食革命”:它们放弃灵长类传统的“杂食”习性,进化出特殊的消化系统(类似牛的反刍功能),能高效消化草原硬草,成为唯一“以草为主食”的灵长类,这种“生态位创新”让它们在竞争激烈的非洲草原占据一席之地。影片通过对比不同环境中灵长类的牙齿结构(雪猴的钝齿适合磨碎树皮,狒狒的尖齿用于防御)、肢体比例(长臂猿的长 arms 适合树间摆荡,狒狒的短腿适合地面奔跑),揭示“环境压力如何塑造形态与行为”。

《近亲与我们》:从猿到人的进化线索

最终集聚焦与人类亲缘关系最近的类人猿——黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩、红毛猩猩,通过“基因对比+行为类比”,寻找“人性起源”的关键节点。黑猩猩与人类基因相似度达98.7%,它们不仅会使用工具,还能“制造工具”(将树枝去皮、修整成“钓白蚁棍”),甚至通过“手势语言”表达需求(如伸手表示“给我”,指向远方表示“一起去”);倭黑猩猩则展现“和平基因”——它们用性行为化解冲突,雌性形成“联盟”对抗雄性,食物分享时优先照顾幼崽和受伤个体,其社会模式被称为“爱的进化论”;红毛猩猩的“孤独智慧”则体现另一种生存策略:雄性独居但通过“长距离呼叫”吸引雌性,幼崽跟随母亲学习生存技能长达8年(哺乳动物中最长育儿期之一),这种“慢生长”策略为大脑发育提供充足时间。影片最感人的片段是刚果盆地的黑猩猩“哀悼仪式”:一只老年雌性去世后,群体成员围在尸体旁沉默伫立,年轻个体轻触它的手和脸,首领用手臂环抱其他成员,这种“超越生存需求”的情感表达,让观众看到“共情”并非人类独有。

科学启示:灵长类的智慧如何塑造人类

纪录片通过三大科学发现,重新定义“人类独特性”:

工具使用不是人类专利:从卷尾猴用石头砸坚果(已持续使用3000年),到黑猩猩用树叶吸水、用树枝捕猎,灵长类的“工具文化”证明“技术创新”是灵长类的普遍能力,人类只是将其发展到极致。

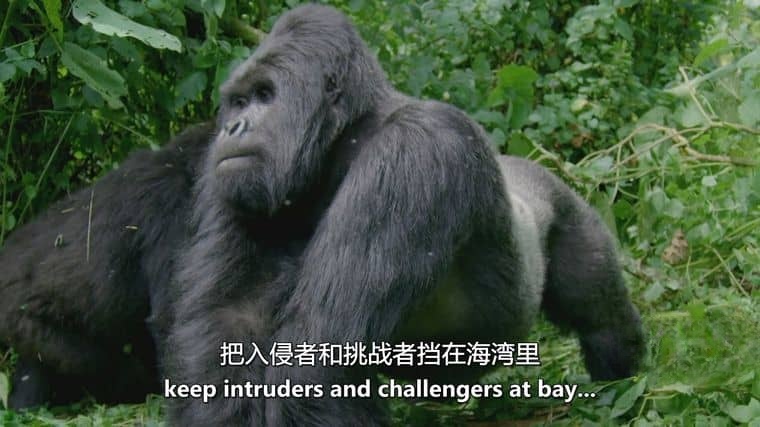

语言起源于肢体与声音的结合:大猩猩的“捶胸”(传递体型信息)、长臂猿的“合唱”(宣示领地)、黑猩猩的“手势组合”,构成了语言进化的“原始素材”,人类语言可能由此逐步发展而来。

社会结构决定大脑复杂度:灵长类的“群体规模”与“ neocortex (新皮层)体积”正相关(如人类新皮层占大脑76%,黑猩猩占50%,猕猴占30%),复杂的社交需求(如记住“谁是朋友/敌人”“谁欠我人情”)推动了大脑进化。

影片结尾,镜头从刚果丛林的黑猩猩群体缓缓切换到城市中的人类,旁白响起:“我们与灵长类的区别,或许不在于‘是否拥有智慧’,而在于‘能否反思智慧的意义’。当我们在黑猩猩眼中看到自己的影子,或许更应懂得:尊重它们的生存,就是尊重人类进化的源头。”