《城中野兽》:野生动物的“城市生存革命”与人类的“共存挑战”

澳大利亚纪录片《城中野兽》(Beasts in the City 2020)聚焦全球城市中的“野性居民”——浣熊、鹦鹉、长颈鹿、野猪等野生动物,如何用非凡智慧适应钢筋水泥的栖息地:纽约的浣熊会打开垃圾桶的防臭锁,东京的乌鸦用汽车碾压坚果,里约热内卢的狨猴在公寓楼间跳跃,甚至印度城市的长尾叶猴会“乘坐”地铁通勤。影片没有将它们塑造成“闯入者”,而是展现其“主动适应”的生存策略:通过观察人类行为(如模仿开门动作)、利用城市资源(空调外机当“暖床”、公园湖泊当“饮水池”)、调整活动时间(夜间避开人流),在城市生态中开辟新的“生态位”。这里既有“萌趣瞬间”(松鼠用信用卡划开鸟 feeder),也有“冲突警示”(野猪破坏农作物、蝙蝠携带病毒),最终指向一个核心问题:当野生动物成为“城市邻居”,人类该如何平衡“保护”与“控制”?

一、“城市适应大师”的生存智慧

影片记录多种动物的“城市生存绝技”,颠覆“野生动物远离人类”的刻板印象:

浣熊:“垃圾桶黑客”的工具使用

多伦多大学研究发现,城市浣熊的前爪能旋转门把手、按压垃圾桶按钮,甚至记住不同颜色的垃圾袋(黑色袋多为厨余垃圾)。影片拍到一只浣熊用石块撬开垃圾桶锁扣,动作熟练如“惯犯”——这种“问题解决能力”,比乡村浣熊的智商测试得分高20%。

鹦鹉:“城市噪音”中的通讯进化

里约热内卢的和尚鹦鹉,为在交通噪音中传递信息,将叫声频率从2千赫兹提高到4千赫兹(避开汽车引擎的低频干扰)。科学家通过录音分析发现,城市鹦鹉的“词汇量”比森林鹦鹉多15种,包括模仿警笛声“驱赶天敌”的“欺骗性叫声”。

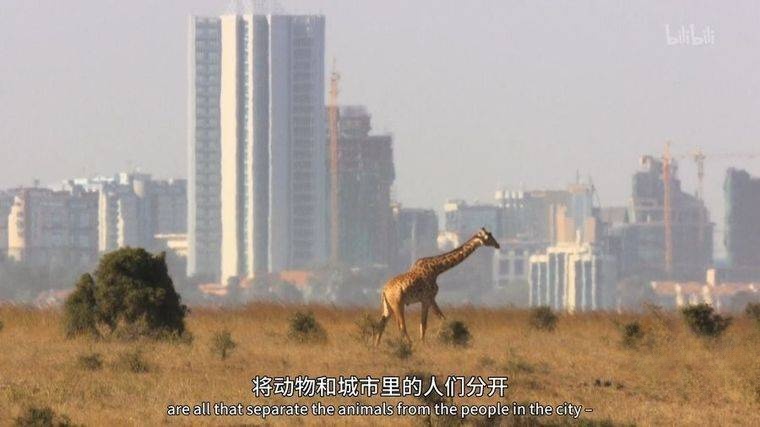

长颈鹿:“城市绿化带”的“高个子食客”

肯尼亚内罗毕的长颈鹿,因栖息地被城市分割,学会在夜间进入公园啃食金合欢树叶。它们能精准判断路灯的照射范围(避免被人类发现),甚至用脖子勾住树枝,让树叶掉进嘴里——这种“节能取食”方式,使其在城市中的存活率与保护区相当。

二、共存的代价:冲突与平衡

野生动物的“成功适应”也带来新挑战,影片不回避“城市野性”的双面性:

“人兽冲突”的日常化

柏林的野猪种群从2000年的50头增长到2020年的3000头,它们闯入居民区拱翻草坪、破坏汽车线路,甚至攻击遛狗的居民。当地政府不得不实施“选择性捕猎”,每年控制种群数量——这种“保护与清除”的矛盾,成为全球城市的共同难题。

“疾病传播”的隐形风险

印度城市的果蝠携带尼帕病毒,通过唾液污染芒果传播给人类;而纽约的浣熊是狂犬病的潜在宿主。影片记录公共卫生人员为野生动物接种疫苗的场景:“我们不能驱逐它们,只能学会‘安全共处’。”

三、城市的“野性未来”:从“对抗”到“设计共存”

影片结尾展示“动物友好型城市”的案例,为未来提供启示:

新加坡的“生态走廊”

新加坡在高速公路上方修建“野生动物天桥”,种植本土植物,让穿山甲、豹猫等动物安全穿越城市;东京的“胶囊公寓”设计“鸟类栖息窗沿”,为雨燕提供筑巢空间。

公众参与的“公民科学”

伦敦发起“城市狐狸追踪计划”,居民用手机APP记录狐狸出没地点,帮助科学家绘制“人兽活动重叠区”,从而调整垃圾收集时间(避免狐狸聚集)。

结语:城市不是“自然的对立面”

当镜头最后定格在清晨的巴黎街头,一只狐狸叼着面包屑穿过凯旋门,背景是晨跑的人群——这种“野性与文明的同框”,暗示城市与自然的边界正在模糊。《城中野兽》最终告诉我们:野生动物的“城市入侵”不是危机,而是自然对人类的“适应力考验”。正如生态学家所说:“我们建造城市时从未问过动物‘是否同意’,现在它们用自己的方式‘投票’——留下来,与我们共存。”而人类的选择,将决定这场“共存实验”的未来。