美国纪录片《危险的狗狗》:从“萌犬”到“反恐精英”的警犬养成实录

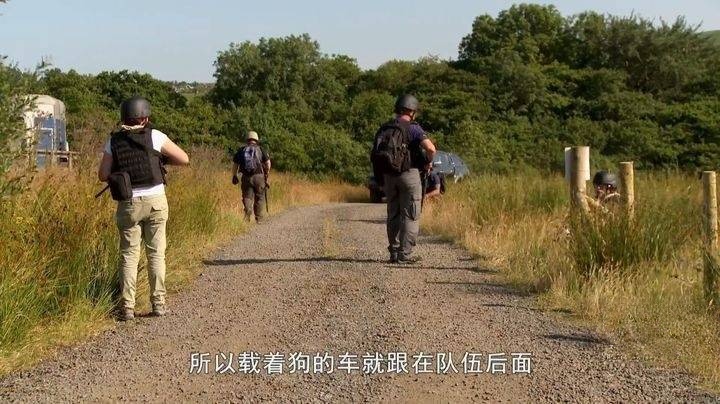

全12集纪录片《危险的狗狗》(Danger Dogs)聚焦训练学院中的特殊“学员”——它们将通过严苛训练,成长为能嗅探炸弹、缉查毒品的精英警犬,成为令犯罪分子胆寒的“危险力量”。影片跟踪记录狗狗与训导员的磨合历程,从基础服从科目到实战模拟考核,展现警犬如何在“游戏化训练”中激发嗅觉天赋与忠诚本能,最终与人类搭档筑起社会安全防线。这里的“危险”并非指攻击性,而是它们对罪恶的“致命威慑力”。

一、“淘汰式”选拔:不是所有狗狗都能成为警犬

成为警犬的第一步,是通过“天赋筛选”:

核心特质:兴奋度与专注力

训练师会用毛巾卷、网球等玩具测试狗狗的“占有欲”——咬住玩具后不松口、被抢夺时表现出“强烈争夺欲”的个体更易入选。史宾格犬“贝利”因对网球痴迷(连续衔取20次仍不疲惫)被选中,而活泼过头的拉布拉多“可乐”因注意力持续时间不足3分钟被淘汰。

环境适应力考验

狗狗需通过“噪音测试”(突然播放枪声、警笛声)和“人群穿越”(在拥挤走廊行走不惊慌)。马犬“雷神”在首次接触地铁环境时因恐惧拒绝前进,训导员通过“逐步脱敏法”(先远观列车,再靠近站台,最后进入车厢),3周后它能在人潮中精准搜索行李。

二、“游戏化训练”:把任务变成“找玩具”

影片揭秘警犬训练的核心逻辑——将严肃任务转化为“狗狗最爱的游戏”:

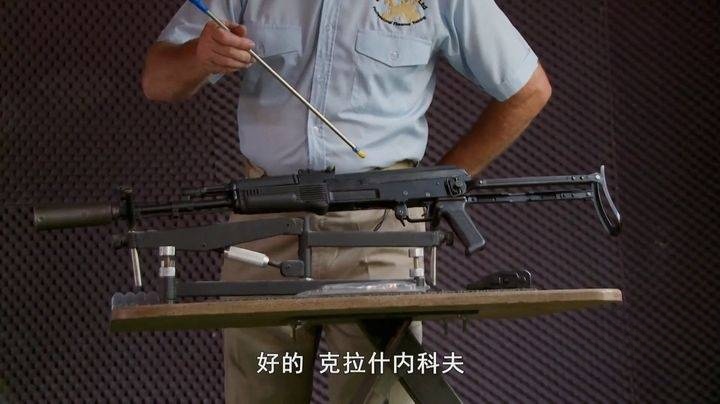

缉毒训练:从“毛巾卷”到“毒品气味”

幼犬阶段,训导员用沾有毒品(大麻、可卡因)气味的毛巾卷与狗狗拔河,让它们将“特定气味”与“玩耍奖励”关联。进阶训练中,毛巾卷藏在行李箱、汽车引擎等复杂环境,狗狗需在30秒内定位并“示警”(坐卧或吠叫)。拉布拉多“洛克”曾因混淆“巧克力味”与“可卡因味”失误,训导员通过反复对比强化,最终让它的准确率提升至98%。

搜爆考核:模拟实战的“压力测试”

在机场模拟场景中,狗狗需在10分钟内排查20个包裹,其中3个藏有模拟炸弹(含硝酸铵成分)。德国牧羊犬“凯撒”因过度兴奋漏检,训导员立即中止训练,让它冷静后重新开始——“警犬必须学会‘冷静判断’,而非‘盲目讨好’。”

三、“人犬搭档”:比血缘更紧密的信任纽带

训导员与狗狗的关系是训练成功的关键,影片记录多个“磨合瞬间”:

亲和力培养:从“陌生人”到“家人”

新搭档需共同生活2周,训导员负责喂食、梳毛、陪睡,建立“主人”权威。史宾格犬“蜜桃”初期拒绝服从男性训导员,通过每天1小时“温柔抚摸”和“口令奖励”(正确执行指令后给零食),1个月后它会主动蹭训导员的手求互动。

实战中的“生死相依”

在一次仓库搜毒演练中,“雷神”因误踩碎玻璃导致爪子流血,却坚持完成搜索才允许处理伤口;而当训导员模拟“遇袭倒地”时,所有狗狗都会立即围拢,用身体护住主人并发出警告吠叫——这种“无条件保护”源于深厚的情感联结。

四、“月度考核+季度大考”:警犬也要“上学考试”

和人类学生一样,警犬需通过严格考核才能“毕业上岗”:

基础科目:服从性与体能

每月考核包括“随行”(紧贴训导员左侧行走不超前)、“拒食”(陌生人投喂食物不碰)、“跨越障碍”(跳过1.2米高墙)。连续两次考核不达标,狗狗将被调岗为“搜救犬”或“伴侣犬”。

专项科目:实战能力检验

季度大考模拟真实案件:在地铁车厢内搜出藏在婴儿车底部的毒品,在演唱会人群中定位爆炸物,甚至追踪“逃跑嫌犯”(训导员扮演)的气味轨迹。影片中,“洛克”因成功在3分钟内找到藏在空调管道的模拟炸弹,获得“优秀学员”称号,训导员激动地将它抱起旋转——这是对它们“职业尊严”的最高认可。

五、“危险守护者”的温情面:警犬也是“大孩子”

镜头下的警犬并非“冷酷机器”,训练之余会露出“孩子气”:

休息时,“雷神”会把下巴搁在训导员膝盖上撒娇;

考核通过后,“贝利”叼着奖励玩具满场疯跑,尾巴摇成“直升机”;

执行任务归来,它们会第一时间冲向水盆喝水,舌头耷拉在嘴边喘气——这些瞬间让观众看到:它们是战士,也是需要关爱的“毛孩子”。

结语:用天赋守护人间

从贪玩幼犬到反恐精英,警犬的成长之路充满挑战,但每一次成功搜获、每一次精准示警,都证明它们是“人类最可靠的战友”。影片结尾,已退休的缉毒犬“老K”仍会在训导员执勤时跟随,趴在警车旁“监工”——这种刻入骨髓的忠诚,正是“危险的狗狗”最动人的“温柔力量”。