英国纪录片《最后一眼》:一场与灭绝赛跑的全球濒危物种巡礼

1985年,英国《观察家》杂志派遣动物学家马克·卡沃汀与作家道格拉斯·亚当斯(《银河系漫游指南》作者)前往马达加斯加,寻找一种“手指细长、能敲击树干捉虫”的神秘生物——指猴。这次看似小众的科考,后来演变为一场跨越24年的全球濒危物种记录计划,并最终在2009年被BBC搬上荧屏,成为纪录片《最后一眼》(Last Chance to See)的核心叙事。全6集影片以“倒计时”的紧迫感,追踪了科莫多龙、白犀、鸮鹦鹉、白鱀豚等物种的生存现状,用幽默与沉重交织的笔触,写下一部“地球生命的濒危启示录”。

一、从书籍到纪录片:一场跨越24年的“迟到约定”

纪录片的起点带着遗憾:原著作者道格拉斯·亚当斯在2001年病逝,未能亲眼见证拍摄。于是,演员史蒂芬·弗莱接过他的“接力棒”,与马克·卡沃汀重走当年的科考路线,完成这场“未竟的约定”。这种“代际传承”为影片注入人文温度——当史蒂芬在马达加斯加的森林中第一次见到指猴,它正用细长的中指敲击树干,眼神警惕又好奇,史蒂芬突然哽咽:“道格拉斯,我们找到它了。”

影片严格遵循原著的“科学+游记”风格:马克负责专业解读(如指猴的“回声定位”捕食法),史蒂芬则用作家的敏锐捕捉细节(如科莫多龙唾液中“能溶解猎物肌肉的细菌”)。两人的互动充满英式幽默——在印尼科莫多岛,史蒂芬被科莫多龙的“口臭”熏到后退,马克调侃:“这是‘活恐龙’对你的‘欢迎仪式’。”但玩笑背后是残酷现实:全球仅存6000只科莫多龙,因栖息地破坏和偷猎,未来10年可能减少50%。

二、濒危物种图谱:每一眼都是“最后一眼”

6集影片聚焦6个“生态孤岛”上的物种,它们的命运折射出人类活动对自然的冲击:

马达加斯加指猴:因当地传说“指猴会带来厄运”,被村民大量猎杀,1985年时野外仅存百只。纪录片拍摄时,保护区通过“生态旅游”让村民意识到指猴的经济价值(一只指猴能吸引游客为村庄带来年收入3000美元),数量回升至300只。但马克警告:“森林砍伐仍在继续,它们的‘安全’只是暂时的。”

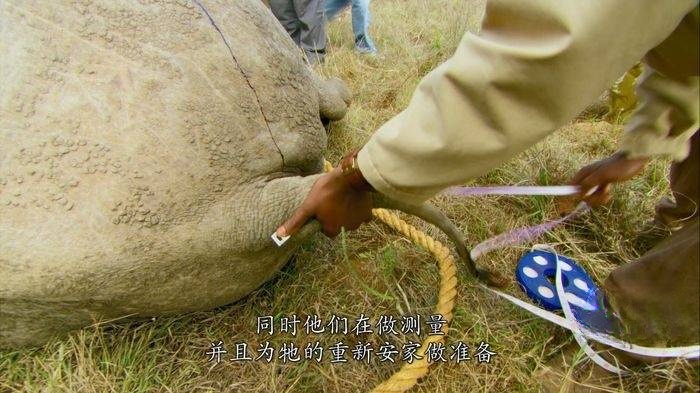

扎伊尔白犀:1980年代,因犀牛角被认为“能壮阳”,盗猎者用AK-47扫射白犀群,北白犀从2000头锐减至15头。影片记录了最后一头雄性北白犀“苏丹”的故事:它被安置在肯尼亚保护区,24小时持枪警卫守护,却因年龄太大无法繁殖。2018年,苏丹去世,北白犀功能性灭绝——这一幕在纪录片中早有预言。

新西兰鸮鹦鹉:全球唯一不会飞的鹦鹉,因人类引入的猫、鼬等天敌,1995年时仅存51只。纪录片跟踪拍摄了“人工授精计划”:科学家为雌性鸮鹦鹉播放雄鸟的求偶录音,用特制吸管采集精液,最终成功孵化3只幼鸟。当幼鸟第一次从树上摔落(不会飞却爱爬树),饲养员笑着接住它,说:“这是‘笨笨的希望’。”

中国白鱀豚:影片最沉重的章节。1985年,马克曾在长江见到多只白鱀豚;2006年,多国科学家联合科考,耗时6周、搜索3400公里江面,却未发现任何踪迹。史蒂芬站在船头,江面空无一人,他对着镜头说:“我们可能是最后一批寻找白鱀豚的人。”2007年,白鱀豚被宣布“功能性灭绝”,成为首个因人类活动灭绝的鲸类物种。

三、幽默外壳下的生态焦虑:当“拯救”遭遇现实困境

影片刻意用“轻喜剧”包装沉重主题,却让焦虑更显真实:

科莫多龙的“减肥计划”:印尼保护区为防止盗猎,用活山羊投喂科莫多龙,导致它们过度肥胖,失去野外捕猎能力。马克无奈地说:“我们保护了它们的生命,却剥夺了它们的生存本能。”

鸮鹦鹉的“求偶失误”:雄鸮鹦鹉会爬到树上发出“低频 booming 声”吸引雌性,但因数量太少,常出现“对着录音求偶”的荒诞场景。科学家不得不播放雌鸟的回应录音,帮雄鸟“建立自信”。

白犀的“犀牛角难题”:为阻止盗猎,保护区给白犀“锯角”(不伤害犀牛,仅去除角质),但黑市犀牛角价格飙升至每公斤10万美元,仍有盗猎者铤而走险。马克展示了一把缴获的盗猎步枪:“它的子弹能打穿装甲车,却用来对付一头吃草的动物。”

四、从“记录”到“行动”:普通人能做什么?

纪录片没有止步于“悲情叙事”,而是给出具体的“希望路径”:

社区参与:在罗德里格斯岛,罗得里格斯狐蝠因栖息地被甘蔗田侵占濒临灭绝。保护区教农民“在田埂种狐蝠爱吃的无花果”,既不影响甘蔗产量,又为狐蝠提供食物,十年间数量从100只增至2000只。

科技赋能:新西兰用“基因库”冷冻鸮鹦鹉的精液和卵子,即使野外个体灭绝,未来也可能通过克隆复活;肯尼亚用GPS项圈追踪白犀,盗猎者刚靠近就会触发警报。

消费选择:马克在片中直言:“拒绝购买野生动物制品(如象牙、犀牛角)只是基础,更重要的是‘用钱包投票’——选择可持续咖啡(避免热带雨林被砍伐种咖啡)、拒绝棕榈油产品(保护红毛猩猩栖息地)。”

五、2025年回望:哪些物种“活过了倒计时”?

影片播出至今已16年,部分物种的命运有了新进展:

鸮鹦鹉:通过人工繁育,数量从51只增至252只,成为“濒危物种保护成功案例”;

科莫多龙:2021年被IUCN列为“濒危”,印尼政府设立更大保护区,盗猎基本遏制;

白鱀豚:2018年有渔民声称目击,但未被证实,成为“永远的遗憾”。

这些变化印证了影片的核心观点:“灭绝不是自然规律,而是人类选择的结果。”当史蒂芬在新西兰看到人工繁育的鸮鹦鹉幼鸟第一次展翅(尽管不会飞,却能笨拙地滑翔),他说:“‘最后一眼’不是终点,而是‘现在行动’的起点。”

六、超越“物种纪录片”:人类与自然的“镜像关系”

《最后一眼》最深刻的隐喻,藏在史蒂芬与马克的对话中:“我们为什么要救这些‘怪东西’?”马克回答:“因为它们是地球的‘记忆’——指猴的手指记录了马达加斯加8000万年的隔离演化,白犀的存在比人类文明早200万年。失去它们,我们就失去了理解地球的钥匙。”

影片结尾,镜头从各个物种的眼睛缓缓拉开:指猴敲击树干的中指、科莫多龙布满褶皱的眼睑、鸮鹦鹉圆滚滚的瞳孔……这些眼睛里没有“濒危”的标签,只有对生存的渴望。正如道格拉斯·亚当斯在原著中所写:“人类终会明白,拯救它们,其实是在拯救我们自己不至于孤独地活在这个星球上。”

当最后一集结束,屏幕上出现一行字幕:“本片拍摄时,全球每小时有3个物种灭绝。现在,这个速度更快了。”——这不是“恐吓”,而是邀请:邀请每个观众成为“生命的目击者”,因为你看到的每一眼,都可能是它们留给世界的最后一眼。