《狐獴:超级动物明星的秘密》(Meerkats: Secrets of an Animal Superstar,2013)是BBC推出的狐獴主题纪录片,由大卫·爱登堡爵士旁白,聚焦这种被称为“猫鼬”的小型群居哺乳动物,通过20年对其合作行为的持续研究,揭示狐獴如何凭借高度社会化的生存策略,在非洲喀拉哈里沙漠的严酷环境中成为“超级动物明星”。

核心看点:狐獴社会的“生存智慧”

母系主导的“阶级社会”

狐獴群体是典型的“母系社会”,由雌性首领(体重比雄性重10%-15%)与她选出的雄性首领共同统治,群体规模通常10-40只。首领拥有绝对繁殖权,会杀死非自己所生的幼崽以确保后代生存,而其他成年狐獴则沦为“保姆”——负责觅食、站岗或照顾首领幼崽。影片记录一只“篡位失败”的年轻母狐被驱逐出群,独自在沙漠中饿死的画面,展现“温情社群”背后的残酷权力斗争。

分工协作的“生存机器”

狐獴的“职业分工”堪称动物界典范:

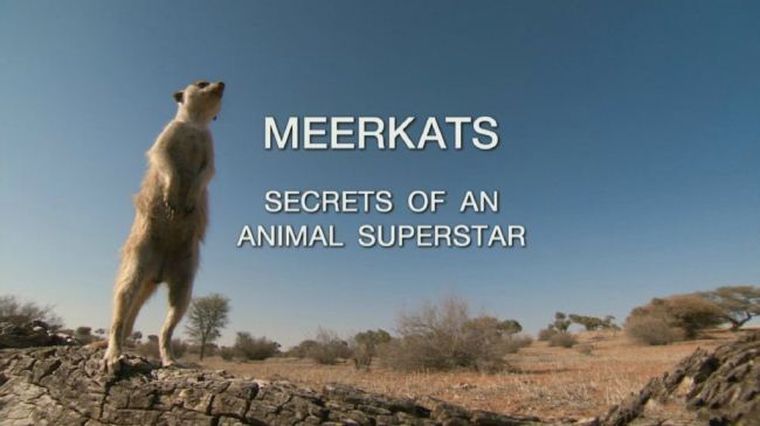

哨兵系统:当群体觅食时,1-2只成年狐獴会直立站在高地上,用“黑眼圈”(天然墨镜,减少强光刺激)警惕天敌(猛雕、胡狼),发现危险时发出不同叫声——短促“唧唧声”表示“空中威胁”,低沉“咕噜声”代表“地面掠食者”,群体则根据声音类型迅速逃入洞穴或聚集防御。

“共享育儿”机制:非繁殖母狐会分泌乳汁喂养首领幼崽,甚至“ babysit”时让幼崽啃咬自己的耳朵练习捕猎,这种“利他行为”通过基因传递(群体多为近亲)确保种群延续。

“毒素免疫”的超级吃货:狐獴食谱包含蝎子、毒蛇、毒蜘蛛等致命生物,其体内进化出“高配版抗毒系统”——乙酰胆碱受体突变使神经毒素无法结合,能生吞眼镜蛇幼蛇而安然无恙。影片中,一只幼狐被蝎子蛰中面部,仅短暂抽搐后继续进食,展现“五毒不侵”的强悍体质。

沙漠生存的“极限挑战”

喀拉哈里沙漠昼夜温差达50℃,狐獴通过“行为调节”应对:清晨集体“日光浴”(腹部朝上吸收热量),正午躲入地下洞穴(洞深达2米,温度恒定25℃),黄昏后才外出觅食。因身体无法储存脂肪,它们每天必须进食自身体重30%的食物,否则会饿死,这种“生存压力”迫使群体高效协作——成年狐獴会将捕到的蝎子(去除毒刺)交给幼崽,既训练后代,也避免食物浪费。

爱登堡视角:20年研究的“温情揭秘”

作为旁白,爱登堡结合20年跟踪数据,揭示狐獴不为人知的“情感世界”:它们通过“亲吻”(互舔口鼻)识别同伴,用前爪“拥抱”安抚紧张的幼崽,甚至会为死去的群体成员“守夜”。影片中,一只老年哨兵因反应迟缓未能预警胡狼,导致幼崽被叼走,它随后被首领驱逐,独自坐在沙丘上发出哀鸣,爱登堡感叹:“它们的社会,和人类一样充满忠诚、过失与救赎。”

技术亮点与科学价值

影片通过红外夜视仪记录狐獴洞穴内的“家庭生活”:幼崽在地下隧道中玩“追逐游戏”(实则训练逃生技能),母狐用尾巴“圈住”幼崽睡觉的温馨画面,打破“野生动物缺乏情感”的刻板印象。同时,科学家通过GPS追踪发现,狐獴群体的领地范围达5平方公里,每天挖掘新的临时洞穴(“避难所”),其“挖洞能力”(前爪每分钟挖掘30次)甚至能改变沙漠地表微地貌,成为“生态工程师”。

全片以“合作与生存”为主线,既展现狐獴“站立哨兵”的萌态,也深入其社会结构的复杂内核,被观众评价为“最懂狐獴的纪录片”——正如爱登堡所言:“它们能成为‘超级明星’,不是因为可爱,而是因为它们证明:团结,是生命在绝境中最强大的武器。”