荒野微杀:鼩鼱——白垩纪幸存者的致命生存法则

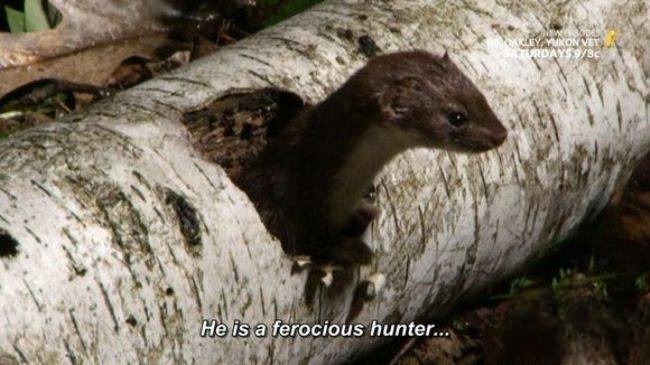

在落叶层覆盖的森林地面,一片腐烂的橡树叶下,正发生着一场“微型猎杀”:一只体长仅5厘米的鼩鼱(学名Sorex araneus),用尖如探针的吻部锁定了一条蚯蚓,唾液腺分泌的毒液顺着门齿注入猎物体内——这种毒素能在30秒内麻痹比它体型大3倍的猎物。国家地理纪录片《荒野杀手-鼩鼱》(Wild-Killer Shrew)用微距镜头放大了这个“自然界最小哺乳动物”的致命瞬间,揭开了它“萌系外表”下的生存真相:作为最早的有胎盘类动物,鼩鼱从白垩纪恐龙时代存活至今,靠的不是庞大体型,而是每分钟1200次的心跳、每天吃掉3倍体重的食量、毒液与声呐系统的完美配合,以及“拖家带口”的群体智慧。在全球200余种鼩鼱中,从欧洲温带森林到中国长江中下游湿地,从北美苔原到非洲稀树草原,它们用4-6厘米的娇小身躯,在生态链中扮演着“关键物种”的角色,成为衡量生态健康的“活指标”。

白垩纪遗民:地球上最小哺乳动物的演化奇迹

鼩鼱的故事始于1.45亿年前的中生代,当霸王龙在地面横行时,它们的祖先已在树洞和地下洞穴中开辟了生存空间。作为最早的有胎盘类动物,鼩鼱演化出了惊人的适应性:体重仅2-5克(相当于一枚硬币),却拥有哺乳动物中最快的新陈代谢速度——心跳每分钟1200次,呼吸频率达每分钟80次,需要不断进食才能维持生命。纪录片中,高速摄影机记录下一只普通鼩鼱的“觅食狂热”:它每天要消耗6-10克食物(相当于自身重量的3倍),每2小时必须进食一次,否则会因低血糖昏迷。“对鼩鼱而言,生存就是一场永不停止的‘吃货马拉松’。”剑桥大学哺乳动物学家艾米丽·琼斯博士解释道。

为了高效捕猎,鼩鼱进化出“五重生存武器”:吻部尖长,能探入土壤缝隙;门齿含氧化铁,硬度堪比钢铁,可咬穿昆虫外骨骼;唾液腺分泌神经毒素,能快速制服猎物;听觉系统敏感,可捕捉地下10厘米处蚯蚓的蠕动声;部分种类(如欧洲水鼩)甚至演化出简单的“回声定位”能力,通过鼻腔发出高频声波判断障碍物。这些特征让鼩鼱在与啮齿类动物的竞争中占据优势——尽管外形与老鼠相似,但两者并无亲缘关系(鼩鼱属鼩形目,老鼠属啮齿目),其分化时间比人类与恐龙的分化还要早。

毒液与声呐:微型掠食者的致命工具箱

纪录片最震撼的片段,是对鼩鼱毒液的实验室分析。研究人员从欧洲普通鼩鼱的唾液中分离出一种名为“soricidin”的肽类毒素,它能阻断猎物的神经肌肉接头,导致肌肉麻痹却不破坏组织——这意味着鼩鼱可以储存活猎物。在野外,一只鼩鼱会在洞穴中“冷藏”多条蚯蚓或昆虫幼虫,形成“活体储备粮”。“这相当于人类把牛排养在冰箱里,需要时再吃。”琼斯博士调侃道。更神奇的是,鼩鼱对自身毒素免疫,即使同类相残也不会中毒,这种“抗毒能力”在哺乳动物中极为罕见。

而在暗无天日的洞穴或落叶层中,鼩鼱的“声呐系统”开始发挥作用。北美星鼻鼩的鼻尖环绕着22条肉质触须,每条触须上有2.5万个感觉 receptors,能在0.2秒内识别猎物;纪录片中,它在完全黑暗的环境下,1分钟内捕捉了8只白蚁,准确率100%。这种“触觉声呐”比蝙蝠的超声波定位更节能,适合鼩鼱的高代谢需求。此外,鼩鼱的毛皮防水性极强,欧洲水鼩的脚底有刚毛形成的“游泳膜”,能在水下闭气15秒捕猎,其潜水能力堪比微型水獭。

群体智慧:拖尾迁徙与“抱团取暖”的生存策略

尽管鼩鼱通常独来独往,但在繁殖季和迁徙时会展现惊人的“团队精神”。喜马拉雅山发现的墨脱大爪鼩鼱,母兽会带领幼崽进行“拖尾迁徙”——幼崽用嘴咬住前一只的尾巴,形成“活体链条”,由母兽领头穿越溪流或雪地,这种行为能减少热量散失达40%。纪录片中,红外相机拍摄到一群鼩鼱在-10℃的冬夜“抱团冬眠”:12只个体蜷缩成直径10厘米的球,体温从38℃降至15℃,心跳减缓到每分钟300次,通过集体体温度过严寒。“这是小型哺乳动物对抗低温的智慧,”中国科学院动物研究所的李博士解释道,“东北鼩鼱的遗传多样性研究显示,这种群体行为能提高幼崽存活率达60%。”

然而,人类活动正威胁着这些“生态工程师”的生存。农业化肥导致蚯蚓数量减少,城市化割裂了栖息地,鼩鼱的种群数量在过去50年下降了30%。纪录片结尾,研究人员在英国乡村安装“鼩鼱通道”——地下管道连接被公路分隔的森林,帮助它们安全迁徙。“鼩鼱每公顷能捕食3万只昆虫,控制农业害虫的同时,也为鸟类和小型猛禽提供食物。”琼斯博士强调,“保护它们,就是保护整个生态系统的健康。”

结语:微小生命的宏大意义

当镜头从鼩鼱的毒牙切换到它与幼崽蹭鼻的温情画面,观众会突然意识到:这个每分钟心跳1200次的“生存机器”,也有柔软一面。鼩鼱的故事,是地球生命韧性的缩影——从恐龙灭绝到气候剧变,它们凭借对环境的极致适应,成为演化史上的“长跑冠军”。正如纪录片旁白所说:“在人类眼中,鼩鼱或许微不足道,但在自然界的天平上,它们的重量与大象同等重要。”这些穿梭于落叶层的“微型杀手”,用自己的方式提醒我们:每一个微小的生命,都承载着地球亿万年的演化密码,值得被看见、被尊重。